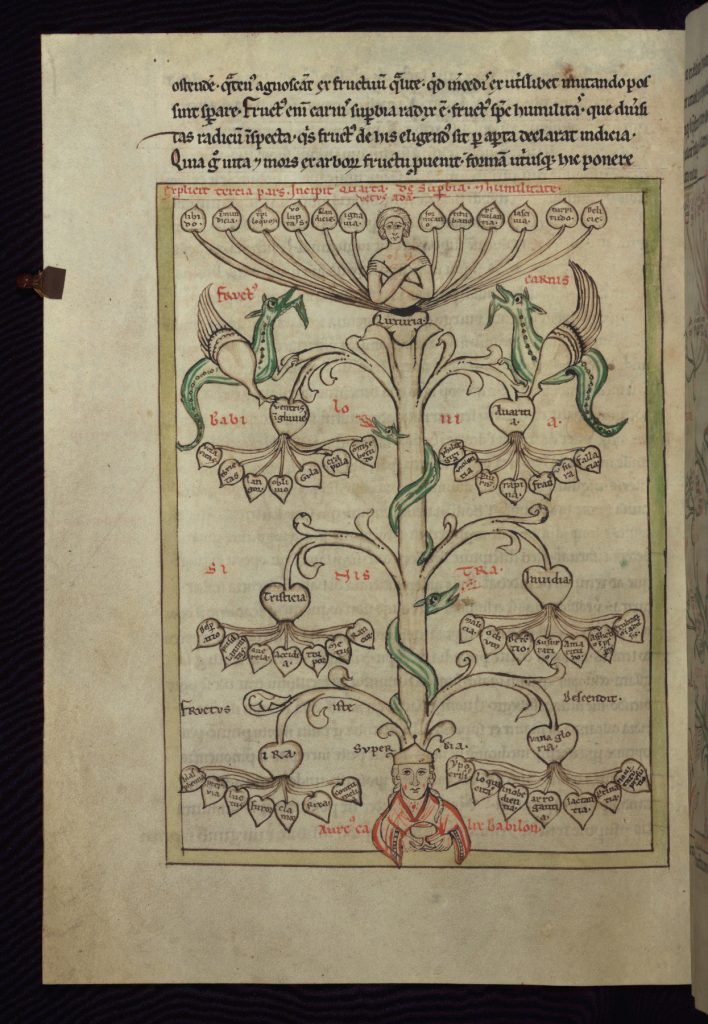

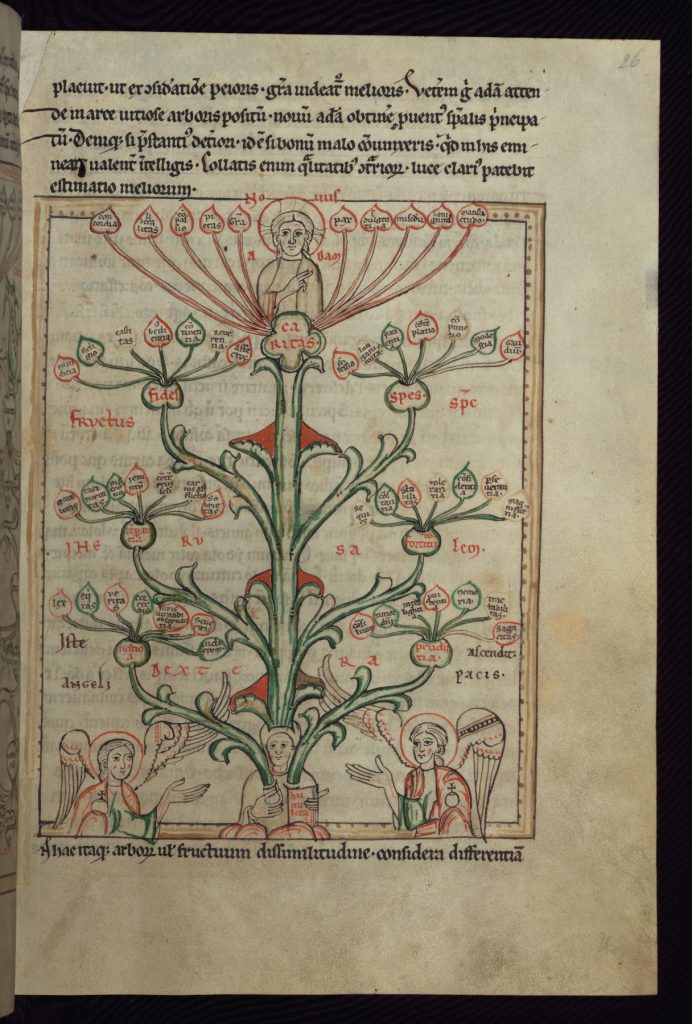

[“罪行之树”(Tree of Vices)(上)和“美德之树”(Tree of Virtues)(下),Speculum virginum W.72,第25页背面至第26页正面。来源:https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W72/]

幸福是西方传统的一个重要概念。这不仅体现在希腊哲学对幸福这个主题的深入讨论,西方进入以基督教为主流思想文化的时期之后,幸福这个主题也转入神学领域。众多神学家都有关于幸福的探讨,当然,其中就包括阿奎那(Thomas Aquinas,1225—1274)。

幸福,无论是亚里士多德(Aristotle,前384—前322)的eudaimonia,还是阿奎那的beatitude,都是关乎个体。中国传统很缺乏个体的观念,这恐怕是思想史的一个共识。因此,中国传统没有与eudaimonia和beatitude相对应的概念就不奇怪。五四运动和之后的罗素(Bertrand Russell,1872—1970)访华,可算为中国个体观念的发端。那时人们热烈讨论娜拉出走,还产生了如鲁迅(1881—1936)的《伤逝》等大量文艺作品。这是个体觉醒和追求幸福。从娜拉和《伤逝》到如今,幸福的百年追求,人们如今更幸福了吗?五四以来,人们追求个体幸福,却最终走进焦虑和抑郁时代。这个时代人们似乎更加不幸福,而对幸福的追求就更加迫切。

本文即要阐述一种阿奎那式的幸福。第一节简述幸福这个概念自西徂东的来龙去脉;第二节介绍阿奎那所论幸福;第三节整理一个阿奎那式的幸福等式;第四节从知识论角度理解幸福;第五节讨论理性能力作为构成幸福的一个要素,和智力是什么关系?最后,本文提出,古老的灵修和告解圣礼,和幸福有密切联系。而要重寻幸福,有必要回到源头。

一、幸福的前世今生

“幸福”一词在古希腊语中是eudaimonia,这个词有eu和daimonia两个词根。eu是“好”和“善”的意思,eutopia(好地方)后来变成utopia(乌有之乡),而euthanasia就是“好的死”(即安乐死)。Daimonia的意思是soul,spirit,甚至有devil的意思,那就是坏的spirit。所以,eudaimonia直译就是“好的灵魂”。但亚里士多德强调,eudaimonia是指一种excellence(卓越),是本性和潜能的完美实现,这是一种生命的盛放、灵魂的兴盛(flourishing life,flourishing soul)。

众所周知,阿奎那神学具有强烈的亚里士多德色彩。论幸福这部分也不例外。亚氏的《尼各马可伦理学》开篇谈作为目的的chief good(首要的善),而阿奎那论幸福首先就论述人的最后目的。

但阿奎那使用的拉丁词汇和希腊原文的eudaimonia有微妙差别,他用的是beatitude,就是登山宝训的八福。教父哲罗姆(Jerome,342/347—420,又作耶柔米)把圣经翻译为拉丁文的时候使用的也是这个词汇。自从拉丁文圣经出现之后,在大公教会的西方,希腊人的eudaimonia就变成了beatitude,而那个与至高者不相干的eudaimonia,就变成了这个具有神学色彩的beatitude。这样的微妙转换并非孤例。古希腊还有一个非常重要的观念paidiea,翻译为“教育”或“教化”都有些勉强,意思是培育陶造。西方进入基督教世界后,paidiea的观念日渐式微,几乎消失。但西方世界出现了另一个观念,那就是santification(成圣)。可以说,希腊文化这枝野葡萄,被嫁接到了基督教这棵葡萄树,就结出了这些奇妙的果实。

尽管eudaimonia和beatitude有微妙差异,但有一样是不变的,那就是两者都有一个chief end的观念,都有一个首要目的或最终目的的指向,都有终末论的观念。而在基督教观念中,这个终末指向,就是最后审判之后的新天新地,这是幸福的完全实现。这就不难理解,千百年后,清教徒们在威斯敏斯特聚集,讨论撰写要理问答,第一个问题就是“人生的首要目的是什么”,而答案就是“荣耀神,以神为乐,直到永远”。这个答案就是beatitude的另一种表达。有意思的是,也是汉语世界的读者难以知道的,但丁(Dante Alighieri,1265—1321)《神曲》里面的女主人公贝雅丽齐,这位但丁的梦中情人,其意大利文名字Beatrice就是Beatitude。熟悉西方典故的读者很容易理解,没错,但丁从地狱开始的灵魂之旅,目标就是Beatrice。

欧洲各民族的形成,也带来拉丁语作为统一语言的瓦解。在中古英文里,happiness还有blessing的意思,eudaimonia和beatitude所具有的终末论色彩还在。但启蒙运动以后,世俗化兴起,英文happiness这个概念中的终末论观念逐渐淡化。尤其到了十九世纪世俗化突飞猛进,英国的功用论哲学(utilitarianism,学界通译为“功利主义”似不妥)传播很广,而功用论的一个核心概念就是happiness,相关的一个功用论原则就是:最大多数人的最大幸福。这些世俗化哲学,力图在学术中驱除神学。而这个happiness概念后来进入了中国。

中国传统没有eudaimonia的观念。应该说,修齐治平和“三不朽”,都和eudaimonia有相通之处,但都缺少一个要点,即最终目的,都没有终末论的观念。这就不难理解,古汉语其实没有和eudaimonia和beatitude相对应的词汇。而“幸福”这个词进入汉语世界是很晚近的,大约是晚清时候严复(1854—1921)和王国维(1877—1927)译介西学时生造了“幸福”这个新词来对应英文的happiness。二人未必知道happiness背后eudaimonia和beatitude所指的终末论观念,这不仅是因为中国传统缺少这个观念,还因为他们译介的英文happiness,更多来自密尔(John Stuart Mill,1806—1873)和边沁(Jeremy Bentham,1747—1832)这些功用论者(utilitarians)。

此外,罗素和他的一本书The Conquest Happiness,深刻影响了幸福这个概念在汉语世界的传播。五四运动后不久,在二十年代初期,蔡元培(1868—1940)主持的一个基金会以重金邀请罗素来华讲学。作为德先生和赛先生代表的罗素,在一年多的时间里,跨越大江南北巡回演讲,作陪翻译的是如胡适(1891—1962)、徐志摩(1897—1931)、赵元任(1892—1982)这样的名流,所到之处万人空巷。不久之后罗素出版了The Conquest Happiness,并很快就有了数种中译本,其中傅雷(1908—1966)译本《幸福之路》流传很广。作为反基督教的著名人物,罗素写过《我为什么不是基督徒》,他所说的幸福当然把基督教终末论完全排除在外。罗素的幸福观无非是民主自由、妇女解放、婚姻革命、个性解放、反帝反封建等等潮流时尚。他也不是纸上谈兵、坐而论道,而是把自己的幸福观付诸实践。他是多伴侣关系的最早提倡者和实践者,曾公开同时拥有多名女友,而他的女友也不止他一个男人。他在中国期间就有一位女友陪伴左右。这样的先锋生活方式给五四青年带来很大冲击。女作家丁玲(1904—1986)在杭州与两位男作家同居,这不是她自己想出来的创新思想;她的楷模就是罗素。只是,不管罗素还是丁玲,他们选择的幸福之路似乎都通向了不幸。

以上所述,大致就是“幸福”一词一路走来的踪迹。晚清至今,百年匆匆。现在人们谈论幸福,似乎已成为寻常,甚至每年都会有各种幸福指数的排行榜。百多年来,科技带来了物质生活的大变样。但今天的人们,似乎比当年的罗素和丁玲更不幸。今天是焦虑和抑郁的时代。显然,科技带来的物质丰裕,并不能带来幸福。何谓幸福?如何获得幸福?要回答这些古旧问题,有必要寻访古道。

二、阿奎那论幸福

阿奎那的《神学大全》(Summa Theologiae,简称Summa)洋洋大观,中文版共19册(编按:指的是由中华道明会和碧岳学社于2008年出版的中译本《神学大全》),其中包括导读和索引各一册。但这部鸿篇巨制的结构却很简洁,就是三集,按照今天系统神学的术语,分别是上帝论、人论和教会论。这大体就是后来众多系统神学教程的通用结构,比如加尔文(John Calvin,1509—1564)的《基督教要义》也是分作这样的三部分。Summa第一集是上帝论,有三册。第二集人论分上下部,共九册。第三集教会论,计五册。从中可以看到Summa论述比重最大的是人论,而人论开篇讲的就是beatitude。

Summa三集所论主题共有613个,每个主题下又有若干个问题,共计3093个问题。每个问题都是一篇文章,也即,Summa共由3093篇文章组成。阿奎那的论述采用的是一种神学院辩论的方式。神学院辩论,先是听清楚对方观点,然后表达自己观点,再详述论证,最后是一些补充。Summa就是以这种方式展开论述的。每个问题的每篇文章结构都是一样,均分为四部分:提出问题后,首先是错谬的答案,称为“质疑”,通常有三个论点;然后是“反之”,提出与错谬相反的正确的答案;然后是“正解”,详细解答正确的答案。正解根据不同问题的困难程度,篇幅长短和论点多少都有不同。比如第一集第一册的上帝存在的五路论证,可能是最长的单个正解;最后是“释疑”,就是针对质疑的论点逐一反驳,所以通常也是三个论点。

阿奎那关于幸福beatitude的论证,位于第二集的开头部分,即第四册的前五个主题。每个主题下有八个问题,共四十个问题。第一主题“论人之最后目的”,得出的结论是,人的最后目的是幸福。第二主题“论人的幸福之所在”,得出的结论是,幸福之所在是上帝。第三主题“论何谓幸福”,答案是幸福是认识上帝的本质。第四主题“论幸福所需要者”。第五主题“论幸福之获取”。

这里且从一个具体问题来考察阿奎那的论证方式。第一个主题“论人之最后目的”,其中八个问题中的第七个是“所有的人是否有同一个最后目的”,从这里论述了所有人的最后目的都是beatitude。首先是错谬的观点,即质疑,认为并非所有人都有同一个最后目的。理由有三:一,人的最后目的是不可替换之善,但犯罪的人丧失这善,所以并非人皆有同一最后目的;二,若人的最后目的相同,那么大家的人生希冀也应该一样,但显然事实并非如此;三,目的是行为的终点,但各人行为都不同,目的也就不同。

其次是正确的观点,即反之,引用奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)《论三位一体》说明在追求最后目的方面,人人一样,即是幸福。在正解部分,阿奎那论证的要点是区分了最后目的之理和最后目的之理的构成,即最后目的的理念和这理念的具体内容。他认为最后目的大家都一样,都是指向幸福。但各人的幸福所指不一样,有的指向钱财,有的指向荣誉等等。他举出一个类比,比如大家都喜欢甜味,但有人喜欢酒的甜,有人喜欢蜜的甜等等。

在释疑部分,阿奎那针对前面的质疑,谈了三点:一,犯罪的人也有最后目的,只是错在追求外物;二,不同的人在不同事物上追求至善,故此有不同的人生;三,人的第一行为是从天性而来的,而人的天性都是一致的。

阿奎那论幸福,第四主题论幸福所需要者。值得留意的是,其中第一个问题是幸福是否需要joy,中译本译为“快感”似乎不妥,应作“喜乐”。阿奎那确认幸福是需要喜乐,但他论述说,喜乐是幸福的随附结果,所以一个人如果获得了幸福,那一定是喜乐的。但不可以反过来:一个很开心快乐的人,却不见得获得了幸福。

第二个问题是vision(中译为“神视”)和喜乐哪个更重要?阿奎那论述说,这两者是原因和结果的关系,vision是得见上帝、认识上帝,joy是因此而来的结果,所以当然vision更重要。

第三个问题是幸福是否需要comprehension(了解)。了解就是对认识对象的把握,而这把握需要智性,也需要意志。阿奎那写道:“人之指向理性目的,一面在于智性,一面在于意志······幸福需要此三点之配合:即神视(vision),等于对理性目的之完美认识;了解(comprehension),用以掌握目的;喜乐或享受,使爱者安于所爱之物。”(编按:参阅中华道明会、碧岳学社联合出版之《神学大全》[2008年],第四册,第50页。引文略有改动)

第四个问题幸福是否需要意志正直,答案是必然需要。另外在第五和第六个问题,阿奎那还论述了幸福是否需要身体和身体健康,回答是这两者也不是必要的(necessary),但如果有那就更美好。在第八个问题,阿奎那也论述了幸福是否需要友伴,同样,他的回答是,这不是必要,但能锦上添花:“友伴使幸福更美”。

从以上所述,可以看到阿奎那的幸福观大致包括三部分:一,认识上帝,就是vision and comprehension;二,如正直这样的美德;三,如喜乐这样的结果。

三、 一个幸福等式

柏拉图(Plato,前428/423—前347)在《理想国》谈到灵魂有三部分,即理性(logos)、激情(thumos)和欲望(eros),而幸福就是三者的和谐。相应地,正义,即理想的城邦,也是一种和谐,即哲学王、护卫官和城邦公民各司其职、各得其所、各尽所能的和谐。本节借鉴柏拉图的模式,试图整理一个阿奎那的幸福等式。

对照柏拉图的灵魂三部分和谐的幸福,阿奎那所说的幸福可理解为由理性、美德和行为三者所构成。前两者是必要条件,再加上行为,幸福和三者之间就是等值关系。这个等值关系可表达为:For any person S, S has beatitude if and only if S has reason, virtues and deeds(一个人能拥有幸福,当且仅当此人拥有理性、美德和行为。)

理性、美德和行为,三者中后者就是前两者的结果,也就是说,有前两者就会有后者。认识了上帝,并有美德,就会有相应的好行为。但不可以反过来,一个人有好行为不能说明这个人就认识了上帝。这就是《罗马书》和《雅各书》所论信心与行为的关系。有信心会有相应的行为,但有行为不能说明有信心。

这里所说的理性,就是阿奎那所论述的vision and comprehension,就是认识上帝,对上帝有清晰的看见和理解,而不是迷迷糊糊。美德就是阿奎那所言意志正直等等,基督教传统中则有七美德。行为就是从理性和美德生发出来的喜乐、仁爱、友善等在真实生活中的体现。这不是虚的,而是体现为个人起居、家庭关系、在教会和在工作上的大小事务。概言之,行为就是一个基督徒的得胜的日常生活。

理性和美德两者不是截然分开,而是相辅相成。理性能力能够促成美德,相应地,美德也能促成理性能力。孰为先后?无法区分,也没必要区分。

需要注意的是,得胜的日常生活,和成功没有必然联系。人们谈论得胜的基督徒,往往就是事业有成、家庭美满、健康长寿等等。这些好事都有可能发生在一个人的生命中,但上帝允许发生的,不见得都是这些好事。一个人生命中可能充满了惊涛骇浪、艰难困苦。甚至,你想要痛快淋漓的快意人生,结果却是落入求生不得、求死不能的泥潭。但不管好事坏事、顺境逆境,在生命中的一切事务,都寻求神的旨意,而不是凭自己的意思。离开了这个原则,成功不仅不能证明你有得胜的生活,而是相反。在面对世俗利益的时候,很容易就发生这个冲突。一个人如果违背信仰原则,往往能取得成功,获得利益、头衔、名声。按照世俗评价标准,这就是得胜,这就是冠冕。但这恰好是你失败的明证,你信仰上跌倒的明证。冠冕就是耻辱的标记。

所谓得胜,就是不管被命运抛洒到哪个角落、哪个处境,都能得胜有余。命运不是可以选择的,但如何面对命运,这是可以选择的。保罗书信很好阐述了何为基督徒的得胜:“我知道怎样处卑贱,也知道怎样处丰富,或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏,随事随在,我都得了秘诀。”(《腓立比书》4:12)诚然,保罗得了幸福喜乐的秘诀。

有人会对阿奎那的幸福观有些疑问,上面所述幸福的等式,其中似乎没有恩典,没有上帝的作为。即使不必抱持如路德(Martin Luther,1483—1546)的唯独恩典的教义,经上也有明确说“不是你们拣选了我,是我拣选了你们”(《约翰福音》15:16)。这个阿奎那式的幸福等式是否与经文相悖?这个忧虑是不必要的。可以说,理性和美德都可视为从上头来的恩赐,甚至,如果诉诸一种强版本的预定论,所有行为也都可理解为上帝的护理。关于预定论,当然又是一个极具争议的神学主题,这里不作讨论,只是要指出,阿奎那式的幸福观和恩典并不相悖。

不难看出,阿奎那式的幸福观,理性和美德是前因,行为是后果。所以,没有得胜的日常生活,反过来可以推出没有理性和美德,也即没有真正认识上帝。所以,阿奎那式的幸福等式,隐含了一个推论:一个真正的基督徒一定是幸福的人。而这个推论有两个内容:一,幸福的人不仅拥有理性和美德,还有与之相应的得胜的日常生活;二,一个没有得胜日常生活的人,也就是一个不拥有理性和美德的不幸的人。

这种阿奎那式的幸福观对基督徒提出了挑战。或许,对华人基督徒挑战最大。在纷繁甚至动荡的尘世,一个即使有稳定的教会生活的人,是不是一个幸福喜乐的人?还是陷在“眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲”的网罗里?每日的柴米之忧,家庭的鸡飞狗跳,教会和职场的争竞思虑,凡此种种都让一颗心灵充满忧虑、惶恐、自怜、怨恨、苦毒、嫉妒等等。教会里有多少幸福喜乐的人?甚至,你可能就是一位传道人或牧师,你是否有得胜的日常生活?无疑,这个推论不仅是个挑战,还很令人生畏。因为,如果你没有得胜的日常生活,那就说明你不是真正的基督徒,故此地狱也有你的位置。

这样的推论实在太可怕,有必要作些修订和限定,这就需要引入成圣的概念。称义和成圣是系统神学的一对概念。称义是一次完成的,在一个人重生得救的时候就确立,而且一直有效。这就是改革宗“郁金香五教义”之一“圣徒永蒙保守”,另一个相应的教义就是“一次得救永远得救”。而成圣则是一辈子的事情,只要活在尘世,就不可能全部完成。同样,阿奎那式的幸福等式,是关于我们在尘世间的幸福,如同成圣无法在尘世全然实现,同样也无法在尘世得到完美幸福。得胜的信徒在地上的幸福生活,是预先品尝天国的滋味。完美幸福是指向终末的,信徒最终要在天国与至高者一同坐席,那才是永恒福乐。

这样看来,不幸福的基督徒,固然可能真有些是没有理性和美德,无法真正认识神,因此也没有行为,这确实就是没有得救的人。但不幸福的信徒,也可能有些并非信心不真实,而是成圣功夫有未到处,陷入世上的思虑和引诱,从而有软弱、跌倒、失败,并因此无法拥有幸福喜乐。

这里还有一个补充。那些有智力障碍、或者未出母胎而去世、或早夭的呢?显然不能说他们对神有清晰的认识,因此缺少幸福等式里的理性,也就不拥有阿奎那式的幸福。但难道这些人就永远不幸?传统的神学并非没有处理这个问题,这就是炼狱和灵薄狱(limbo)的概念:那些特别的人结束尘世生涯后,会有另一次机会,那时才决定他们最后的命运。这些特别的人,固然没有尘世的幸福,但如果他们在恩典之中,也会进入天国永恒的福乐。新教抛弃了炼狱和灵薄狱的概念,要如何处理这样的问题?这恐怕是个不小的挑战。

四、幸福和信念

在阿奎那的幸福观中,从理性和美德到行为之间似乎有所跳跃。没错,从知识论的角度来看,阿奎那论幸福缺少的一个环节是信念。本节要将阿奎那的幸福观放在知识论的框架中,借助知识论的新进展,能够对幸福和不幸福都有更深的理解。

按照亚里士多德的界定,人是理性的动物。这个界定更具体些就是,人是信念的动物。这也可视为古老的知识论传统的一个预设。这个预设确认的是,人是信念驱动的。既然如此,考察信念是否可靠就有必要,这就是信念辩护,也即知识论的主要工作。如果放弃这个预设,那么整个知识论都可以放弃,没必要谈论知识和信念辩护。诚然,后现代思潮其实就是放弃了这个预设,不再相信人是由信念驱动的。后现代思潮认为人的行为背后不是信念而是其他,比如人是潜意识驱动的,是阶级决定的,或性别或权力决定的等等。如果一个人拥抱这些后现代思潮,当然就会有样样都行(anything goes)、没有真假对错的信念。

但问题是,后现代思潮只是感觉传统不好、不喜欢,然后感觉另一个好、感觉喜欢。这是跟着感觉走,不是哲学论证。他们有知识的义务论证别人为何是错的而你又为何是对的。很遗憾,似乎从没见过后现代思潮有像样的论证,都是各种漂亮话术。

这最终回到了那个原初问题,哲学是什么?如果一个人认为哲学就是跟着感觉走,哲学就是审美,没有什么道理可讲,那就无话可说,只能说一句enjoy!(祝你玩得开心)但苏格拉底(Socrates,前470—前399)以来的传统,哲学就是给各种大问题提供答案(give answers to big questions)。生命意义是什么?有没有灵魂?有没有终极的实在?知识是什么?何为正义?等等。找答案就是step by step跟着论证走,答案是什么就是什么,如果找不到答案,就坦承没有答案。

无疑,后现代思潮集中火力攻击的一个目标就是基督教,这就是有神无神的大问题。这里不做详述,只是要指出,有神无神之争,后现代的无神论者占不到便宜。后现代思潮拒斥上帝、咒骂上帝的众声喧哗,尽管音量很高,却没有像样的论证。而以阿尔文·普兰丁格(Alvin Plantinga,1932— )为代表的当代基督教哲学的兴起,为信仰给出实实在在的辩护,甚至连托马斯·内格尔(Thomas Nagel,1937— )这样的无神论者,都对这些辩护颇有认同。

所以,有必要持守传统,追问一个信念是否可靠、是否能够得到辩护。在古老的知识论传统中,人的行为背后既然是信念,自然就会追问如何辨识信念的真假对错。这就是柏拉图知识论的核心概念justification(信念辩护)。从柏拉图以来的两千多年,信念辩护基本就是关乎证据的多寡好坏。有辩护的信念大致就是证据充分的信念。这就是在信念的内部打转,这种知识论也因之名为内部论,其最极致的版本就是笛卡尔(René Descartes,1596—1650)在《第一哲学沉思录》所倡导的基础主义(foundationalism)。基础主义要找到坚不可摧的基石,运用演绎方法,从基础开始层层构建知识大厦。

上个世纪六十年代,爱德蒙德·葛梯尔(Edmund Gettier,1927—2021)的两页纸论文终结了这个古老传统,人们知道了柏拉图知识论的缺陷。这带来了知识论的繁荣,哲学家们纷纷开始探索新的知识方案。经过半个多世纪的探索,结果已经比较明朗,那就是如今人们知道了在信念内部围绕证据打转,此路不通。这就带来了知识论的转向,开始追问信念的来龙去脉,外部论因之兴起。外部论的诸多方案中,最有希望的就是普兰丁格的保证知识论(warrant epistemology)。普兰丁格放弃了传统的justification(信念辩护)概念,转用保证(warrant)来指称信念的可靠,但这两个概念大体是可以互换的。

沿着普兰丁格的路径,可以有一个更简洁清晰的框架。在这个框架下,一个信念的可靠,有赖于两部分,即可靠的认知者和可靠的认知环境。不恰当的认知环境就是葛梯尔反例那样的误导的处境。但葛梯尔所构造的思想实验不算夸张,最极致的是柏拉图洞穴。不过,洞穴囚徒的困境,不知仅仅是思想实验还是遍布真实世界?这里不作讨论,读者可自己观察思考一下周遭的认知环境。

在默认认知环境是合适的前提下,知识的首要条件是认知主体的认知官能要有恰当功能。知识的形成,不仅关乎你大脑是否聪明,眼睛、鼻子、耳朵等器官是否正常,是否处在诸如大麻酒精作用的状态。更紧要的是,认知官能不仅仅关乎智商和感官,还关乎心灵状态。你如果内心充满偏见、怨恨、嫉妒等等,那你的认知官能就没有恰当功能。你也许对此有些惊讶,举一个例子可以很好说明。这是法律上有案可查,坊间也多有议论的一个真实案例,就是U型锁青年的案件。这位U型锁青年满怀爱国热情,砸了一辆日本车,并用U型锁把车主的头盖骨硬生生砸开。

这位U型锁青年不是孤例,恐怕在广大人民群众中颇有同侪。U型锁青年行为的背后,无疑是这样的信念:“小日本的、大大的、坏了的!”,诸如此类。现在要问的是,这些信念从何而来?这些信念就来自一颗心灵,一颗装满了偏见和仇恨的心灵。

没错,偏见和仇恨就是U型锁青年认知官能的一部分。在这个知识论的框架里,一个人内心的各种vices(罪性)构成的认知官能,从里面就产生相应的信念。U型锁青年内心的仇恨和偏见,产生了各种扭曲的信念,比如:这辆日本车该砸、这个车主该死。在这些信念的驱动下,他拿起了U型锁。

另一方面,一个人内心如果拥有美德,诸如七美德的信、望、爱、正义、勇气、审慎、节制等,那么这些美德也成为认知官能的一部分,这认知官能就产生相应的信念,从而有相应的行为。概言之,一个可靠的认知者,她或他的认知官能不仅指智力正常、感官正常,还要有理性和美德。

在这个知识论框架里,幸福是与信念相关的。理性和美德就是认知官能的一部分,而这认知官能是有恰当功能的,不是扭曲的、功能失常的。一个合适的认知环境,就是神所护理的环境,你不是在笛卡尔的梦境,也不在柏拉图的洞穴,也没有遇到能败坏大脑的元首和宣传部长。可靠的认知官能,合适的认知环境,两样都具备,一个人就能认识神,并有各种可靠的信念;在这些信念的驱动下,就有各种好行为,并随之而有喜乐得胜的生活。这就是知识论框架下的幸福。

这种知识论不仅能帮助我们更好地理解幸福,也能帮助我们更深入地理解不幸福。人们往往对那些不幸福的人的所作所为感到意外甚至震惊。这些不幸福的人不仅伤害自己,还伤害家人和邻舍。能够认识到一个行为很可怕,这很重要,但更重要的是要认识到这背后的信念,因为行为是从信念而来的。然而还有更重要的,那就是要认识到这些信念从何而来?这就是信念背后的认知官能——这幽暗的内心世界。一颗被各种vices(罪性)所捆绑的心灵,就是功能失常的、扭曲的认知官能。惩戒某个行为,驳斥某个信念,这些都容易,但对付幽暗的内心才是艰难之事。让功能失常的认知官能重新获得恰当功能,这就是重生得救。

幸福源于内在的理性和美德,而不幸福的根源则在于非理性和罪性。正如《箴言》4:23所说:“你要保守你心,胜过保守一切,因为一生的果效,是由心发出。”保守你的心,就是拥有理性和美德,让你的认知官能拥有恰当功能。

五、幸福作为来自上头的恩赐

理性作为幸福等式的一部分,其重要性不言而喻。但不难发觉,真实世界中理性能力和智力并不平行。本节要探讨理性能力和智力的关系。

探讨理性能力和智力的关系,首先碰到的问题是,有些人智力不是很好,数学和逻辑考试的成绩单并不好看,但行事为人都有规有矩、合宜得体,显然具有理性能力。这如何解释?究其原因,这些人宅心仁厚,宽容忍耐,不斤斤计较。他们体现出来的合乎理性的言行,不是从推理而来的,而是他们的言行遵从内在的美德。他们的美德弥补了智力,通情达理,从容大度,也就具有理性能力。

其次,有些神秘的是,有些人智力很高,逻辑考试都能过关,但有时就成了个糊涂人。也有人本来浑浑噩噩,忽然有一天就脑子清晰起来,行事为人都井然有序。细究起来,这些变数中的人,都不是真正的有智力问题,他们只是在某个时间段心智出了问题。真实世界中这种实例并不罕见。比如,很多人一进入恋爱状态,就如汤姆见到猫小姐那样神魂颠倒、呆头呆脑。

其中最有代表性的例子应该是大卫王。这么聪明睿哲的君王,进入恋爱状态后所作所为让人瞠目结舌,先知拿单给他讲故事,他也居然不知道讲的就是自己。按照上面所述的知识论,大卫王就是被罪性所俘虏,以至于认知官能扭曲,失去了恰当功能,也失去了理性能力。这扭曲的认知官能,就产生了诸如“我可以得到这位大美人拔示巴”、“这位老朋友乌利亚该死”这样的可怕信念,从这些信念中就产生出可怕的后果行为。

其三,理性能力和智力不成正比,不等于说智力的差异可以抹杀。理性能力不好,一个无法否认的因素就是智力。很不幸,很多时候智力的缺陷往往就体现为美德的缺陷。人们所见的美德的差异,其实是理性能力的差异,而这背后就是智力的差异。

有一位年轻人,从小在教会长大,接受基督教教育,曾听老师多次讲一个苏格拉底提出的命题:作恶是伤害自己的灵魂。一个撒谎的人,就是把自己变成了骗子,这是多深的伤害呢?但她的课程论文却全部抄袭别人的文章,一字不改。被老师发现后还若无其事,连一句道歉都没有。以同情的理解,这位年轻人不是大奸大恶之人,她只是智力不够,无法判断真假对错,不知道自己所作所为是多么严重的错误。她的理科和逻辑就一直都学不好,她也很想学,但总不得其门而入。她能够进入的是那些剧情夸张和情绪泛滥的文艺。

明白这点很重要。很多时候人们难以理解一些不幸福的人,难以理解那些乖谬夸张、匪夷所思的行事为人。这些不幸福的人深陷自怜、怨恨和苦毒的泥潭。他们过分离谱,却不仅理所当然、理直气壮,甚至还正义凛然,又或觉得自己受了天大委屈,满怀苦大仇深。可悲的是,人们往往从道德来判断,认定这些不幸福的人是奸恶之人。但这些不幸福的人,他们也许不过就是智力不够,不明白道理而已。

但要让他们学会道理,却颇为困难。这些人都不是小孩,也许有些已经挈妇将雏,甚至已经是祖父祖母,他们很难学习新知识。另外,面对这样的成年人,要给他们讲那些简单道理,会让人觉得很尴尬、甚至荒谬。小孩无需为自己的无知负责,但成年人就必须为自己的无知负责。可悲的是,无知的始终无知,不明白的终其一生都无法明白。这就是预定论,这就是宿命。

根据预定论,这些人没有得到来自上头的恩典,他们无缘于幸福,以至于生命落到如此可怜的地步。这些可怜之人确有可怜之处,但却不是他们自己可以改变的。如果没有来自上头的恩典,只能停留在不幸的境地。明白了这一点,就会对不可理喻的可怜之人多一些同情的理解,多一些怜悯。同时自己也多一份警醒,多一份感恩。你没有落到那些可怜之人的地步,不是你有何德何能,这只不过是一份来自上头的恩赐。

六、回到源头

在教会传统中,幸福与个人生活和教会生活的具体内容分不开。这里要谈两样教会传统的重要内容:灵修和告解。现代人很大程度上都已丢失二者。要重寻幸福,有必要回到传统,回到源头。

前面谈到,西方成为基督教世界后,古希腊的paidiea概念淡出思想领域,但santification(成圣)的概念出现了。和成圣密不可分的就是灵修。而灵修的传统,从古代教父到如今,概言之,就是培育美德,制服罪性。

希腊罗马时期美德的观念就很重要,柏拉图和亚里士多德对此都有很多讨论,四美德的观念深入人心。但西方进入基督教世界之后,不仅美德依然重要,另一个与希腊罗马不同的观念出现了,那就是vices(罪性或恶习)的观念。固然,柏拉图和亚里士多德对vices也有讨论,但把美德和罪性(virtues and vices)作为一对概念深入探讨,这是基督教的特征。圣经中如《诗篇》就经常把义人恶人并列描述。保罗书信则多次罗列了如敬虔、圣洁、良善、温柔、节制等美德的清单,也多次罗列如怨恨、苦毒、嫉妒、纷争等罪性的清单。

最终,神学上有了Seven Cardinal Vices(一般称七宗罪,准确说应该是七罪性或七恶习),对应就有Seven Cardinal Virtues(七美德,也有译作七枢德)。这就不奇怪,从初代教会和沙漠教父以来,灵修就与美德和罪性这对概念分不开。教父们的著作大量讨论如何制服内在的各种罪性。这就是成圣之路,也是幸福之路。

除了灵修,还有告解,即来到神的面前交托你所有的过犯罪孽,领受从上头而来的恩典和赦免。需要注意的是,告解虽然是一个人和上帝的关系,但有个位格的见证,那就是神父。但你在神面前倾诉的秘密,见证的神父必须守口如瓶,不然神父就犯下了重罪。因为,你的秘密是属于神的。这就是Holy Seal(神圣封印)。可想而知,那些属于神的、在神圣封印里的秘密,不乏背叛、不忠、谎言、诡诈等,甚至,杀人灭口、毒死丈夫之类的也会有。而告解圣礼给人带来的安慰和释放,是真实有效。

当然,现代心理学,甚至生物学、生理学等对此可以有很多解释,认为心理咨询、冥想禅修也能解决问题,甚至可以去找树洞。只是,树洞可以代替神吗?

另外,学界如今很多人都谈论现代性和宗教改革的密切联系。没错,宗教改革强调因信称义,强调人人皆祭司,宣称人人都可以自由来到神的面前。这一神学立场和启蒙运动以来强调个人自由的现代性确实有紧密联系。很多新教信徒会坚持认为告解圣礼是错误的,正确的圣礼只有两个:洗礼和圣餐。告解圣礼废除了,各种罪孽过犯,只要自己在神面前交托,不需要一个位格的见证。

但是,灵修和告解的式微,和焦虑抑郁的增长确实是并行的。你可以否认两者之间有因果联系,但留意并重视这个事实恐怕是重要的。也许,抑郁症时代就是一个明证:世人都犯了罪,都亏欠了神的荣耀。而且,也许很多罪孽恐怕都是不可告人的秘密。同样,新教也许要重新思考,没有告解圣礼,没有了神圣封印,一个罪孽深重的人能否凭自己得安慰、得释放?

没有灵修,内心的美德无法培育,罪性却如野草恣意疯长。没有告解,罪孽过犯无处安放,惶恐不安的灵魂只能负重前行。没有了上帝,物质的丰裕并不能带来幸福。这个焦虑和抑郁的时代,蓬勃兴起的一个新兴行业就是心理咨询和精神治疗,还有占卜算命、禅修正念等也生意火爆。人们付出金钱和时间,要得到幸福喜乐。这背后的秘密其实是,人们不再去教会,不再交出十一奉献,不再来到神的面前告解忏悔,他们就得不到幸福,就收获了抑郁症和精神疾病。这是上帝的幽默吗?也许,上帝是以这种方式呼唤人们回到幸福的源头。

科技昌明的时代,也是抑郁症时代,这证明进步的观念实为虚妄。如今,西方学界都知道了happiness和上古的eudaimonia和beatitude差异很大,很多学者都不再使用happiness这个概念,而是改用flourishing life或者flourishing soul,也有用更朴素的life well-being,有些学者索性就直接用eudaimonia或者beatitude。其中一个原因,就是人们意识到了eudaimonia和beatitude的终末论观念,并试图重新找回。也许,人们也隐隐知道了,没有终末论观念的幸福,就都是虚空,都是捕风。奥古斯丁在《忏悔录》开篇说,我们的心被造,就是要寻求神。哪一天找不到就哪一天都不得安宁。奥氏是对的,没有找到终极的那一位,幸福就是水中月镜中花。这就是eudaimonia和beatitude所蕴含的终末论观念,而这观念始终没有进入汉语世界。也许,时候到了,现在就是。

参考文献:

圣多玛斯·阿奎那,《神学大全》,周克勤等译,中华道明会/碧岳学社联合出版,2008年。

奥古斯丁,《忏悔录》,周士良译,北京:商务印书馆,1996年。

柏拉图,《理想国》,王扬译注,北京:华夏出版社,2017年。

柏斯丁,《追随论证》,新北市:花木兰出版社,2015年。

伯特兰·罗素,《幸福之路》,傅雷译,上海南国出版社,1947年再版。

Aquinas, Thomas, Summa Theologiae, Latin text and English translation (Blackfrairs, McGraw Hill, 2006).

Aquinas, Thomas, Summa Theologiae, English Dominican Province (Benziger Brothers, 1911).

Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by D. P. Chase (E. P. Dutton & Co. 1934).

Garrigou-Lagrange, R. Beatitude, (B. Herder Book Co. 1956).

Gregory of Nyssa, Homilies on the Beatitudes, edited by Hubertus R. Drobner (Brill, 2000).

Pegis, Anton, edited, Basic Writings of Saint Thomas Aquinas (Random House, 1945).

Plato, Republics, in Readings in Ancient Greek Philosophy, ed. By S. M. Cohen, P. Curd, C.D. C Reeve (Hackett Publishing, 2005).

Plantinga, Alvin. Warrant and Proper Function (Oxford University Press, 1993).

Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief (Oxford University Press, 2000).

(作者为哲学博士,现任教于国内某高校,主讲逻辑、知识论和形而上学等)

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第25期的主题是“纪念托马斯·阿奎那诞辰800周年”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复