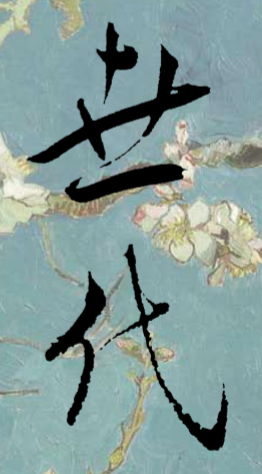

[1925年3月19日北京协和医院礼堂孙中山基督教追思礼拜现场。来源:《教务杂志》(The Chinese Recorder),第62卷,1931年。]

1924年10月23日,“基督将军”冯玉祥(1882—1948)在第二次直奉战争中忽然班师回京,发动北京政变,随后电邀孙中山(1866—1925)北上共商国是。<1> 孙中山视之为推行其革命主张的良机,不顾党员反对于27日复电允即北上<2>, 不意病势日沉,12月31日扶病入京后经协和医院诊断为肝癌,疗治无效。1925年3月12日9时30分,孙中山于北京铁狮子胡同行辕溘然长逝,全京震悼。<3>

家人亲友打算为孙中山举行基督教仪式的葬礼,也就是基督教的追思礼拜,理由是孙中山临终前曾自证:“我是一个基督徒,受上帝之命,来与罪恶之魔宣战!我死了,也要人知道我是一个基督徒”。<4> 计划定于3月19日上午十时在协和医院“行祈祷仪注,惟家属亲友暨民党要人参与”<5>,甫经公布,即在国民党内引起激烈争议。追思礼拜虽如期顺利举行,但也似乎没有给普通民众留下什么印象。其他更大范围的悼念活动都是非宗教性的,即便是当时部分外地教会及教会学校举办的追悼会,由于是与其他社会团体联合举行,纪念方式中的宗教元素并不特别突出,难以冠之基督教仪式之名<6>,而这恐怕也是作为葬礼主办方的国民党所希望达到的效果。毕竟,在非基督教运动风起云涌的背景下,革命领袖的基督徒身份与国民党所要构建的民国缔造者和民族主义精神领袖的崇高形象实在不合拍。<7> 另一方面,追思礼拜将孙中山塑造成虔诚的基督徒形象,强调在其身上革命与基督信仰并无冲突,其用意在于平息教会中有人对孙中山基督徒身份的质疑,同时也试图缓解革命领袖与基督徒身份之间这一“不合拍”的张力。然而,所塑造的形象毕竟是人为设计,根据特定目的加以剪裁,难免失真。这种做法在特定的历史处境中不难理解,却经不起时间检验。百年之后回顾当年那场充满争议、至今很大程度上仍鲜为人知的基督教葬礼,考察孙中山基督徒形象的塑造,思想政治人物与其宗教信仰的关系,当有特别的意义。

一、形象之争:革命领袖VS基督教徒

反对举办追思礼拜态度最为激烈的是苏俄顾问鲍罗廷(Mikhail Borodin,1884—1951)。得知孙中山的家属要在协和医院礼堂举行“耶教祈祷礼”,鲍罗廷“与孙科等抗议甚烈”。<8> 孙科(1891—1973)是孙中山与第一任夫人卢慕贞(1867—1952)所生的儿子,没有留下关于这次抗议的记录。不过,从孙中山的连襟孔祥熙(1880—1967)后来的口述回忆中,可以约略窥见鲍罗廷抗议的理由:

鲍罗廷想把孙博士的遗体运到广东。孙夫人和其他人都坚持举行基督教追思礼拜,因为孙博士是一名基督徒。对此我和鲍罗廷之间产生了很大的争议。是的,我们以前就持有不同看法。比如,他曾经问过我为什么我是一名基督徒。但是这次引发了争辩,陈友仁也牵扯进来了。我请陈友仁准备基督教追思礼方案,他将之告诉了鲍罗廷。鲍罗廷很是不安。他来见我,表示不能那么做。他说,孙博士是国民党的领袖,国民党党员们不想举行基督教追思礼拜。他说:“假如举行基督教仪式,俄国人会怎么看我?”我告诉他,我不管俄国人怎么想。我说,孙博士的家人决定要举行基督教追思仪式,我的职责是进行筹备安排。然后他说:“要是有人投放炸弹呢?”我说:“谁要扔炸弹?肯定不会是你!”他说:“哦,我不知道,有不喜欢举行追思礼拜的人,也许他们会有所举动。”我说:“你请便,放马过来吧!”<9>

可见鲍罗廷对孙中山的葬礼另有安排,希望仿照列宁的葬仪将孙的遗体运回广东供人瞻仰。<10> 作为经验丰富的布尔什维克,鲍罗廷坚信宗教是人民的鸦片,共产主义将取代宗教的位置;犹太-基督教思想鼓励人们接受命运的安排放弃斗争,又统治着西方英美等帝国主义者的精神世界,非常危险。<11> 鲍罗廷虽然反对基督教,但他反对举行追思礼拜的主要理由不是信仰而是政治考量,即孙中山首先是国民党领袖,为其举行基督教葬仪是国民党党员反对的。鲍罗廷在当时的国民党内有很高威望,影响力很大,所以在某种程度上可以“代表”国民党(其实是代表国民党左派和以个人身份加入国民党的中共党员)提出反对意见。<12> 他也担心如果为孙中山举行基督教葬礼,会影响到苏俄政府对鲍来华工作的评估。<13>

鲍罗廷的抗议得到国民党内一些人附和。据当时报刊报道,共产党对此“宗教的祈祷”大持异议,认为国民党既然反对基督教,不宜采用此种仪式。<14> 部分国民党党员闻孙家属将于协和医院行祈祷礼,“异常愤恨”,宣称孙中山是国民党总理,向来反对基督教,为其举行基督教葬仪,“不独玷辱孙氏,且玷辱国民党精神”。甚至有留京国民党党员向党部抗议,并向家属警告,如不妥为处理,“将逼成捣毁协和教堂之变”。<15> 包世杰(1891—1938)也回忆说,当时国民党有青年同志强硬暗示,如果一定要按基督教仪式成殓,“则不恤出以强力制止”。他们唯恐革命领袖为某一宗教利用,有损总理的革命形象。于是,孙中山的大殓成为争论的焦点。出现如此激烈的反对意见,在包世杰看来,正是党内外盛行非基督教大同盟运动的结果。<16>

鲍罗廷和其他国民党员坚持认为,孙中山的遗体是党的遗产,应按照党的意志来安排。他们反对举行基督教葬礼,其理由在外媒看来不过是企图将对孙中山的记忆“布尔什维克化”。<17> 另外一些反对者提出的理由同样是强调孙中山是公众人物、国家领袖,属于整个国家和所有宗教派系。他们认为孙中山的祭礼应该是公众性的,而不能仅仅是基督教的。如果举办了基督教追思礼,那么佛教、伊斯兰教、道教等其他宗教信徒也有权要求举行属于他们各自宗教的仪式。<18>

孔祥熙当时虽位列治丧处事务股负责人,但在国民党内资望不高。他在回应鲍罗廷的反对意见时,没有挑战鲍罗廷是否有资格“代表”国民党发声。与孔祥熙同为基督徒的孙科,当然不会接受反对举行追思礼拜是因为国民党反对基督教这样的理由,在他看来,“非教”只是个别党员的举动,“断不是国民党的主张”。<19> 但他与鲍罗廷的争论除此之外是否还牵涉到派系之争,则不是完全没有可能。<20>

据说举行追思礼拜前一晚,国民党中央党部还在讨论是否允许举行基督教仪式。<21> 最后是党内声望和资历较高的汪精卫(1883—1944)出面调解<22>,支持与反对两方做出妥协。国民党中央执行委员会决议,采取放任态度,经治丧处发文通告如下:

孙中山先生灵柩于明日(十九)上午十一时,由协和医院发引,先生亲族,宋夫人公子哲生,暨孔庸之宋子文诸君,拟在发行之前,在医院礼堂,举行家祷。党员对之,或有异议,惟中央执行委员会,谓此为家族行动,与党无关,党不因此而生若何影响,亦不负若何责任,故决议放任。<23>

这则通告以国民党最高权力机构的名义做出决议,将此前治丧处公布的“祈祷仪注”改称“家祷礼”<24>,把孙中山的基督教追思礼拜定性为家族行动(私),区别于外界各民众团体轮流举行的公祭,并强调与国民党(公)无关。公私分开,声明国民党的超然地位,从而避免因卷入争议,给人以支持基督教的印象而导致党内分裂。决议显然有利于孙中山的家属们,同时也暗示追思礼拜要低调进行,避免声张。然而当时的中外媒体还是报道了这场家祷礼(或称为“丧礼家祷式”),引起部分国民党人不快。其中如深受孙中山器重的英文秘书陈友仁(1878—1944),后来投书路透社,抗议将孙中山塑造成一位温顺忏悔的基督徒形象,而不是恢复中国实力与独立地位的革命运动中“令人生畏”的领袖。<25> 陈友仁可能没有参加这次追思礼拜,他的抗议和担忧所针对的更多是当时媒体的报道与宣传而不是这场追思礼,因为这场家祷礼所呈现的孙中山的基督徒形象,既不温顺,也无忏悔。

二、形象塑造:“真正的基督徒”

3月19日上午十时,家祷礼如期在协和医院礼堂举行。礼堂外人山人海,与会者凭观礼券入场,门口有专人验券。据说约有400人参加了追思礼拜,其中除了逝者家眷和国民党要人外,还有不少外国人。<26> 就规模而言,葬礼其实已经具有公开性质。为了防范反对者制造麻烦,孔祥熙请北京警备司令鹿钟麟(1884—1966)派兵前来维持秩序,以备不虞。<27>所幸孙中山的灵柩从医院抬至礼堂,沿途反对者手中的砖头没有扔向牧师和其他出席人士。<28> 另有300名燕京大学学生被动员起来护卫礼堂。<29>

礼堂正中为以花卉装点而成的花山,中悬孙中山遗容,遗孀宋庆龄蒙丧纱坐于遗像之侧,不时挥泪。在肖邦的《葬礼进行曲》(March Funebre)伴奏下,汪精卫等国民党要员抬着灵柩,跟随导引员缓缓进入礼堂,将灵柩置于预备好的木凳上。灵柩上面覆盖国民党党旗。这十四名导引员身着白色诗袍,均为燕京大学学生组成的诗班成员,手持白色燃烛分列灵柩两侧。先是主礼者刘廷芳(1891—1947)牧师宣读圣经经文<30>,宣告逝者今日升天与上帝会面,接着是四重唱赞美诗《求主与我同居》(Abide With Me),全体会众起立祷告,然后共颂主祷文(Lord’s Prayer)。紧接着是赞礼者圣公会牧师朱友渔(1885—1986)读经,次为独唱据说是孙中山生前最喜爱的赞美诗《丁尼孙的渡歌》(Crossing the Bar),旋由刘廷芳致诔词。

刘廷芳在其家族中是第三代基督徒,曾入读耶鲁大学神学院获神学学士学位,旋被授予牧师职,后获哥伦比亚师范学院教育心理学博士学位,是社会福音的提倡者,主张以基督教振兴中国,提高中国的国际地位。<31>留美期间,刘廷芳积极参加中国留学生活动,并担任《中国学生月刊》的助理编辑,而该刊主编即宋庆龄的胞弟宋子文(1894—1971)。<32>据说刘廷芳的妻子与宋氏三姐妹曾是留美同学。<33>与宋氏家族的关系,使得刘廷芳日后得以接近国民党政界精英。这层关系再加上回国后受聘为燕京大学、北京师范大学、国立北京大学等多所京城高校教授,自身又是中国教会寄予厚望的教会领袖,刘廷芳自然成为孙中山家属邀请主礼的理想人选,并受托制定追思礼方案。<34>

据《京报》记载,刘廷芳在诔词中首先解释之所以在此地举行“耶稣圣主式的家祷礼”,是因为孙中山及其家属都是耶稣教徒。然后列举孙中山生平功业中有三方面与圣经所说的信望爱“完全相同,足证先生为基督教徒”。这三方面分别是:一生中遭遇困难挫折而不改其志,对其主义的信仰非常坚定(信仰心);一生事业多半由此希望而来,即希望最后实现其手创之三民主义和五权宪法(希望心);爱护国家人民,特别是世界上弱小民族,推而及于全人类(博爱)。<35> 由于撰写报道的记者不熟悉基督教<36>,故其报道不足以准确传达刘廷芳的诔词含义,甚至还会给人以牵强的印象。<37>

刘廷芳致辞结束,会众唱诗《耶稣啊你是我灵的挚友》(Jesus Lover of my Soul),然后由徐谦(1871—1940)致唁词。顾名思义,诔词主要是叙述逝者的生平事迹表示哀悼,唁词则是对遭遇丧事的家属表示慰问。刘廷芳的诔词主要目的是证明孙中山是基督徒,而徐谦的唁词则从个人见证和神学阐释两方面,来证明孙中山不仅是基督徒,而且是敬虔、真正的基督徒。

徐谦早年曾中进士二甲第八名,授翰林院编修,受清廷派赴欧美考察各国司法和监狱制度。辛亥革命后,徐谦担任国民党参议,后来参与讨袁失败。<38>1916年6月,袁世凯病逝,徐谦认为这是上帝垂听了他的祷告,于是在上海和北京两地的圣公会分别接受洗礼和坚振礼,成为基督徒,“以为非基督教不能救吾国”,提倡基督教救国主义。<39> 1917年6月国会解散,徐谦辞去司法次长之职,南下广州参加孙中山的护法运动,出任大元帅府秘书长,翌年任司法部长,推动成立基督教救国会并担任会长。孙中山对徐谦很是器重,曾委其代表广东政府参与巴黎和会,代表国民党联络北方议员和军阀。<40>不过,在孙中山去世时,徐谦虽位列国民党元老,在党内以提倡宗教救国而知名,但并非国民党中央执行委员会成员。<41> 何况中央执行委员会已经声明此家祷礼为家族行为,与国民党无关,所以徐谦出席追思礼既不是以党员身份,其唁词也不代表国民党的官方立场。

徐谦的唁词先是引述孙中山临终前对孔祥熙自证:“我(自称)是基督徒,我信上帝,我与罪恶战,我追随上帝”<42>,向世人证明孙临终前信心坚固,至死不昧。接着又回忆1917年护法运动期间,孙中山回复时任广东大元帅府秘书长的徐谦,承认自己是基督徒,还解释自己不去教堂做礼拜,是因为信主后从事革命活动,教会怕被连累而选择主动疏远,及至民国成立,自己却养成不去教会聚会的习惯,即便如此信仰依旧,祈祷始终未断。换言之,孙中山从事革命运动后虽然没有教会生活,但始终持守信仰,勤于祷告。孙中山还告诉徐谦,之所以不愿意在家开查经班和教友研读圣经,是因为自己的信仰已“与常人不同”。<43>

孙中山的基督信仰在教义方面究竟与众人有何不同呢?按照徐谦的说法,一般而言,普通人和教会把革命和基督信仰分开,不知二者非但没有冲突,其实是一回事。信仰方面的与众不同恰恰证明孙中山真正跟随耶稣,是真正的基督徒。因为

耶稣是一大革命家,追随耶稣必须革命。所以不革命就不算真基督徒,怕革命也不算教会······耶稣所宣传的天国主义,是世界革命,其中包含反对帝国主义,反对资本主义,为被压迫的民族谋解放,并且实行共产主义,都是确然可证明的······惟有孙中山先生追随耶稣,标明三民主义,实行革命,才算是真基督徒。至于欧美传来的基督教,专讲个人得救的,那是欧美的个人主义,不是真基督教。他们只知讲个人的自由平等,不知讲民族的自由平等,殊不知耶稣是牺牲个人自由平等的幸福,来为全世界被压迫的民族求自由平等,这是中国发明的基督教,我名之为基督救国主义,也曾蒙中山先生称许,其实与先生的信仰是一致的。

徐谦在这段话中将耶稣的形象做了处境化理解,宣称耶稣是革命家,追随耶稣的门徒必须革命,孙中山追随耶稣革命,所以是真基督徒。易言之,其他不革命的基督徒不是真基督徒,不革命的教会不是真教会。革命是求民族的自由平等,是救国而不只是救人,是“中国发明”(其实是徐谦自己发明)的基督教——基督救国主义,不同于欧美专讲个人得救的个人主义基督教。

徐谦对真假基督徒和真假教会的武断已有异端之嫌,在追思礼拜的场合宣传自己的政治神学——基督救国主义,还拉孙中山给自己背书,并不合适。因为二人对基督教与政治二者关系的看法并不完全一致。<44>徐谦有意忽略这种不一致之处,把孙中山塑造成革命者耶稣的追随者形象。在他看来这才是真基督徒的形象,正如耶稣也是革命家。

在唁词结尾,徐谦提到时下蔓延全国的反基督教运动,国民党中也有人参与反教,所以孙中山临终前将遗孀宋庆龄托付同志,嘱咐党人不要因其信基督教而歧视之。<45> 徐谦的提醒,用意是表明在孙中山看来,革命(同志)与信仰(信徒)是一回事,彼此没有冲突,不能拿革命来反对基督教,却让听众联想到这场追思礼拜所处的反教背景。

唁词结束后,孔祥熙代表家属致谢词,然后诗班献唱《生命美满之圣言》(Beautiful Words of Life),会众祷告,又奏《永久的平安》(Peace, Perfect Peace),牧师祝福,最后在门德尔松的《加冕礼》(Coronation)乐曲中礼成。整个追思礼前后持续了一个小时,从头至尾庄严肃穆,完全采用基督教仪式,有读经、祷告、证道、唱诗、祝福,其目的在告慰家人,与此同时,也在向世人表明孙中山是基督徒,是革命者耶稣的追随者,是真正的基督徒。

那么,一场基督教的追思礼拜,为什么要格外证明逝者的基督徒身份呢?这本身就反映出孙中山的基督信仰在时人看来多少是有争议的。尽管与社会各界公开的悼念活动相比,追思礼拜要低调得多,也不引人注目,然而经媒体报道还是引发了所谓“重大之误会”。宋子文不得不代表家属在路透社刊文,澄清举行此“宗教式家祭礼”正是遵照孙中山的遗愿,强调孙中山主张政教分离,其信仰特点重精神轻形式,并相信耶稣是铲除一切不平等的“革命家”,批评今天自诩为基督教国家的西方列强压制本国民众,“奴视”中国。<46> 家属的宣言旨在强调孙中山的反帝国主义者形象,反映了当时蔓延全国的非基督教运动所带来的压力。<47>

家属尚且如此谨慎,国民党事后对追思礼拜的官方记录也只一笔带过。<48> 亲历者由于各种原因事后的忆述,要么对这场家祷礼有意淡化,要么语焉不详,要么避而不谈,导致孙中山的这场追思礼拜长期以来对于一般民众来说鲜为人知。<49> 相反,当时不少基督徒则经常提及这场追思礼和徐谦的唁词来纪念孙中山,借此证明孙中山是基督徒,有真实的宗教经验,其救国和革命精神来自基督教。<50> 与国民党一直以来塑造的“国父”形象相比,教会人士对孙中山的记忆,则向世人展现出一个秉承耶稣革命精神的圣徒形象。<51> 以下以当时的教会领袖和基督徒知识分子刘廷芳、招观海(1886—?)、王治心(1881—1968)和张仕章(1896—?)四人谈及孙中山追思礼拜的文章为例,以概其余。

三、形象再造:模范基督徒(圣徒)

1.中国的摩西

追思礼拜结束不久,刘廷芳即在《生命》月刊发表两篇悼念孙中山的文章。第一篇偏重面向社会总结孙中山对国民的三大贡献:普及共和观念、组建国民党和提出建国方略。<52> 第二篇则侧重从基督徒的立场来评论孙中山:既承认孙中山的革命家、政治家和国民领袖的地位,也从基督信仰的视角看待孙中山虽然拥有廉洁、勤苦、诚恳、坚忍诸多美德,仍是不完全的,因为“人在上帝前,是没有一个完备的,并且都是有罪的”。孙中山为人究竟有何不完全,刘廷芳没有提及,倒是转述徐谦的唁词肯定孙中山的敬虔基督徒形象,“祈祷未曾一日间断,自己读经灵修的工夫,未尝废弃”。<53>以上多重身份之间没有任何冲突之处。

至于徐谦所述孙中山远离教会的两个理由(教会怕革命连累和孙与众不同的教义观),刘廷芳其实是默认了,转而要求中国教会与信徒反躬自省:如何方能副救国者的希望,教会的前途与类似孙中山这样的人物有何关系。可是,刘廷芳虽然声称“教会的荣辱,不系在他(孙中山)一人身上”,反对传教士大肆宣传这场家祷礼,主张把孙中山的追思礼看作普通葬礼,但是另一方面,刘廷芳又在悼文结尾将孙中山的地位拔高,将其与圣经人物摩西比拟,赋予孙中山以圣徒形象。在刘廷芳看来,孙中山与摩西可比拟之处有:青年时期信道归主与少年时期在何烈山蒙召;推翻满清创立民国与带领以色列人出埃及;为革命劳碌四十年与在旷野引导以色列人四十年;革命尚未成功与未能亲自进迦南;劝勉国民努力的遗嘱与尼颇(波)山头的遗嘱。这一比附形象地体现在刘廷芳所写的挽联中:

少年何烈受灵,领此邦决心出埃及。

今日尼颇遗嘱,愿吾民努力进迦南。<54>

也即,孙中山好比“中国的摩西”,他自称的四十年革命事业和建立真民国的奋斗目标,也转换为可与圣经出埃及故事交相辉映的神圣历史叙事,目标的实现就是“流乳与蜜之迦南”实现在中华国民中。如果说在孙中山生前,刘廷芳将其与摩西、马志尼(Giuseppe Mazzini,1805—1872)和林肯(Abraham Lincoln,1809—1865)并列为影响人类历史走向的梦想家,所塑造的孙中山形象大体上还是一个世俗的民族主义者<55>,那么此时孙中山民族主义者的冠冕上则加上了神圣的光环。

2.本色的宗教家

招观海没有像刘廷芳那样把孙中山比附摩西,但对孙中山属灵地位的拔高则不遑多让。他引用徐谦的唁词来肯定孙中山虔诚基督徒的形象,又对唁词中提到的孙氏信仰之与众不同加以回护:不到礼拜堂聚会,纯在爱惜教会,从事政治活动时,无一刻不为教会打算。招观海承认,与传统基督教相比,孙中山的信仰“的确是有多少出入”(比如重精神不重形式、主张耶稣是革命家),未必尽善尽美,但其可贵之处在于纯系个人经验而来,不假外求,不藉他人传授,是本色的宗教经验,也即徐谦所说“中国发明”的基督教,“于基督教义、教会历史,及世界文化,都有莫大的贡献”。这无异于在说孙中山是本色的宗教家。可惜招观海没有进一步说明这些贡献具体是什么,更没有具体指出他信仰上的不足与生平中的弱点,反而以人无完人为由一笔带过,为尊者讳之意甚显。这是可以理解的,因为他既要在教会树立孙中山的虔诚形象,又要拿孙中山信仰基督教来回击非教人士的指控,批评后者一面声称要继承孙中山的事业,另一面反对“中山能力之来源”——基督教,是舍本逐末、从小弃大。<56>

3.“像耶稣一样”

王治心进一步解释了孙中山的革命主张(三民主义或所谓孙文主义)与基督教(所谓耶稣主义)之间流与源的关系。在发表于《文社月刊》的长文《孙文主义与耶稣主义》<57>中,王治心先引述林百克、康德黎及孙生前致区凤墀函所刻画的孙中山敬虔基督徒的形象,接着为孙中山的基督徒身份辩护,认为教会中的“严格主义者”对孙的批评是“求全之毁”,因为祭明陵不等于拜偶像、孙二婚系在与原配离婚之后,与基督教义无碍,所以孙中山完全有资格以信徒身份举行追思礼拜。可见,孙中山殁后近两年,教会中仍有人质疑其行事与基督信仰不符。

文章的重点放在比较三民主义与“耶稣主义”一致之处。在作者看来,三民主义中民族主义、民权主义和民生主义分别以自由、平等和博爱为基础,而耶稣的主张或者说耶稣主义包含三方面的精神,也即自由、平等和博爱。两者有区别,比如关于自由,前者是争民族的自由,后者是求“精神的自由”,但也有共同之处,比如关于平等,“耶稣欲推翻犹太宗教及政治上的阶级”,这与民权主义采取暴力推翻统治阶级的主张一致。言下之意,“革命的耶稣”与革命领袖不但在精神上,而且也在行动手段方面一脉相承。所以作者将孙中山的生平与耶稣比附:

看他如何抱着无畏的精神与满清的势力奋斗,像耶稣与魔鬼在旷野(太四章)中奋斗一样。看他抱着不妥协的精神与满清奋斗,正像耶稣与法利赛人不妥协一样(太廿三章)······孙文四十年为革命而奋斗,与耶稣为革命而死在十字架绝对相同。<58>

作者最后总结道,孙文主义就是耶稣主义,二者的目的都是救国救世。文章声称耶稣是“世界各革命家的典型”,是反对资本家的“劳工出身”,这显然是针对非基督教运动而发。王治心最后得出的结论实际上把基督信仰与三民主义的关系简单化了,其论证也大有可议之处<59>,不过论说主旨依然不脱基督教乃“中山能力之来源”的范畴。将孙中山为革命奔走比拟耶稣的传道生涯,则是把孙中山看作世俗版的救世主。

4.基督徒国民党领袖

随着国民党北伐胜利,非基督教运动逐渐平息下来。不过1928年初针对“取消打倒宗教口号”的提案,国民党中反教声音又起,支持与反对议案的双方打起笔仗,其中一个议题是党教是否可以并存。支持提案、主张党教并行不悖的基督徒知识分子张仕章撰文《中山先生的宗教信仰》,列举六个方面的证据来证明作为国民党创立者的孙中山信仰基督教:1896年伦敦脱险后致友人区凤墀的亲笔书札、自撰的《伦敦被难记》、与徐谦等人的私人谈话(包括徐谦唁词中提及的孙之信仰自证)、公开演讲、手定政纲、临终遗言。<60>文章的用意是以孙中山为例,反驳党教不能并存只是部分国民党的私见,不是国民党的主张,所以行文以摆事实讲道理为主,并未对孙中山的信仰状况是否敬虔有所评骘,而是把重心放在向国民党中的反教人士说明:孙中山信仰基督教,他非但不反教,而且提倡用宗教来为政党的事业(宣传)服务。因此,与上述几位基督徒领袖不同,张仕章在非基督教运动尾声主要面对国民党反教人士发声,将孙中山塑造为基督徒国民党领袖的形象,对外而不是向(教)内表达国民党与基督教并无冲突。

这一形象虽不为国民党反教人士所接受,但能发表在国民党的机关刊物《民国日报》,则是孙中山逝世前后苏俄与左派主导国民党的时期所难以想象的。最初围绕孙中山葬礼的革命领袖与基督徒的形象之争,随着非基督教运动渐趋平静,虽仍有争议,但不再那么敏感,背后激烈的政治角力降温之后,才有可能出现理性平和的公共讨论空间。

上述所举的几位教会领袖与基督徒知识分子,他们对孙中山基督徒形象的塑造,或多或少都涉及孙中山的追思礼拜,无一例外都以此来证明孙中山信仰基督教。除了张仕章以外,其余几位既要回应教内信徒对孙中山基督徒身份的质疑,同时也要向教内外证明革命与基督信仰之间可以相容,回应非基督教运动从外面施加的指控。需要指出的是,他们所塑造的孙中山虔诚圣徒的形象,无论是跟随基督的真基督徒、中国的摩西、本色的宗教家、现代的救世主还是基督徒政党领袖,虽未必为当时教会全体所接受,但至少可以看作当时积极参与社会领域的教会领袖,面对公众事件和公众人物在公共领域发出的一种声音。这种声音有其神学观念和历史处境的限制,对其评价可以见仁见智。确如论者所说,将孙中山塑造为模范基督徒,除了应对外在的非基督教运动及其后续影响的现实需要之外,也有信徒在信仰认同方面的需求。问题是,此种“良苦用心”的代价是:一,无限放大孙中山的基督徒身份而没有正视他首先是从事革命活动的政治人物;二,对孙中山宗教信仰的表述可能带有选择性,即只选取那些符合圣徒形象的部分,故意遗忘对基督信仰和教会不利的方面。<61> 当然这也不能一概而论,表述者所做的选择也有基于自身神学理念和信息限制的正当理由。限于篇幅,本文第四部分即就孙中山有关基督教言论中有争议的几个方面稍作概括,留待日后作进一步探究,也作为本文的结尾。

四、争议之处

其实早在民国建立之初,孙中山在国内教会四处演说,收获赞誉之时,就有人质疑其婚姻状况和无教会生活难副新约基督徒的模范。特别是“二次革命”之后,在华传教士对孙普遍感到失望,尤其是其后来选择以苏俄为师,提倡民族主义,更令传教士感到警惕与不安。孙中山与传教士乃至教会之间的隔膜,直到其去世依然如故。<62>这也是追思礼拜和后来教会中人特别要证明孙是基督徒的一个重要原因。撇开政治立场和主张的分歧,孙中山的基督教信仰可议之初至少有以下几方面:

与教会疏远。据其自述,孙中山早年在檀香山教会学校读书,即对基督教深感兴趣,因长兄拦阻未能入教。<63> 孙后来转入香港中央书院,于1884年5月4日经美国公理会牧师喜嘉理(Charles Robert Hager,1851—1917)受洗归主,一度热心信仰,有志传教,后在香港西医书院肄业期间传道之心日淡,爱国主义情绪日浓。其远离教会之因除了对书院人事斗争、外国传教士及会众蔑视当地华人感到不满和失望之外,其实最主要的恐怕还是已有家室的孙中山选择了“革命伴侣”,有悖教理。<64> 在此期间,教会非但没有“驱逐”孙中山,还为其提供“谈新学、论时政”的场所<65>,教会中的青年还和他一起创办教友少年会(又名为“培道书室”),互相砥砺以坚固信仰。<66> 所谓“教会弃予”未必真是惧其连累,恐怕其中另有隐情,久而久之,孙中山不但以缺乏教会生活为常,“于会中仪文,多所忘记”<67>,对基督信仰也很淡漠<68>,所持教义更与常人有异。

与众不同的信仰。冯自由在叙述孙中山信奉基督教的经过之后总结说,孙所信奉的教义,“为进步的及革新的,与世俗之墨守旧章思想陈腐者迥然不同”。<69> 前引宋子文代表家属在路透社的刊文,提到孙中山“信奉基督教,乃重精神而轻形式,凡束缚之教义与教士之仪制,彼均不表同情。”<70> 易言之,孙中山的基督信仰不同于传统的以信经信条为规范的基督教。比如他对经文的理解和应用就相当开放。<71> 又比如相信科学优于宗教,否定上帝六日创造说,接受人类来源于由动物进化而非上帝直接创造,不反对“更改新旧约的,推广约中的文字范围,以补古人所说之不足”。<72> 虽然这不意味着接受进化论就必然否定基督教,甚至否定“基督教(神学)”不必然否定“基督神性”和上帝,但孙中山在科学与宗教之争中所持的这一立场,即便对当时国内的信徒和非信徒来说,都是很“先进”的观念。<73>

伦敦被难时期的宗教经验。教会中人常引孙伦敦脱险后致区凤墀函(1896年11月)和《伦敦被难记》一书,证明孙信仰之诚,靠祈祷感动英仆给外界捎信方致获救。然而经学者考证,详述孙被伦敦清使馆囚禁经历的《伦敦被难记》,其实并非孙本人而是乃师康德黎所作。<74> 故据此判断孙的宗教经验要小心。事实上,英仆最终答应帮忙捎信是因为可以从中获得厚利。这可以看作是孙中山在困境中游说英仆的一种策略。其他策略还包括利用基督教,谎称自己是受中国皇帝施行宗教迫害的基督徒,以此来争取英仆及英国公众的普遍同情,<75> 这种做法从基督教属灵层面看至多是显明人的软弱,绝非是得胜的宗教经验。所以致区凤墀信所描述的祈祷蒙允经验,不能排除是事后追述放大了宗教因素,并非整个囚禁过程的实情和全貌。

政治与宗教。综观孙中山的生平,其自我定位首先是政治人物,其次才是基督徒。他在如伦敦被难这样的生死关头(包括临终之际)表示信仰基督教,但是为了博取外人好感和方便从事革命活动,也无妨杜撰自己出生于基督教家庭<76>,以及为了顺利入境而向美移民局官员做假证。<77> 所谓在商言商,在政言政。民国建立后,一方面孙中山在基督徒聚会中发表演讲,声称自己“知革命之真理者,大半由教会所得来。今日中华民国成立,非兄弟之力,乃教会之功”<78>,将革命成功的远因归结为受西方来华传教士影响<79>,希望基督教(包括天主教)提倡的道德能补国家政治所不及<80>,甚至对青年会的组织宣传能力颇为欣赏<81>,认为国民党党员应该效法传教士不怕牺牲的精神为主义宣传奋斗,感化人心<82>;但是另一方面,孙中山也不拒绝为寺庙题字题词<83>,在回教徒聚会上声称乐见其恢复从前“最有力量”的状态。<84> 其殁后得寺僧所赠“今世如来”的称号。<85>孙中山在这些场合中的言行,显示出政治人物长袖善舞的处世之道,有些做法是否与所谓虔诚基督徒的身份相称、能否适用所谓政教分离来圆说,确实是要打问号的。

<1>郭廷以,《中华民国史事日志》第1册,台北:中央研究院近代史研究所,1979年,第835—836页;薛立敦,《冯玉祥的一生》,邱权政等译,杭州:浙江教育出版社,1988年,第71、173页。

<2>“与党员同志的谈话”(1924年10月27日),见广东省社会科学院历史研究室等合编,《孙中山全集》第11卷,北京:中华书局,2011年,第251页;陈锡祺主编,《孙中山年谱长编》(下),北京:中华书局,1991年,第2043—2044页。

<3>郭廷以,《中华民国史事日志》第1册,第843—848页;孙中山先生葬事筹备处编,《哀思录》卷五之“病状经过”,1925年,第4-5、7页;“孙中山先生逝世”,《京报》1925年3月13日。

<4>“同家人及亲友的谈话二件”(1925年3月11日),周兴樑编,《孙中山全集续编》第5卷,北京:中华书局,2017年,第425页。孙中山的小舅子宋子文代表家属在发给路透社的短文中说到:“孙弥留之际言当以基督教徒而死,也就是自己明言当用基督教仪式办丧礼。”见“中山家属宣言表明信仰之精神”,《兴华》第22卷第12期,1925年,第38页。该短文的英文版见:“Dr. Sun’s Religion-Ardent Admirer of Christian Ethics Rather Than Professing Christian,” (Peking, March 27), in The North-China Herald and Supreme Court &Consular Gazette (1870-1941), Apr 4, 1925. 然而当时究竟是谁坚持举办基督教葬礼,事后则有不同说法,孔祥熙认为是宋庆龄和其他人,宋庆龄则认为是孔祥熙和孙科,目的是“借以证明孙中山不是一个布尔什维克”。见“《孔祥熙回忆录》(二)”,闫勇译,《南开史学》2023年第1期,第238页;宋庆龄,“致爱泼斯坦”(1966年4月13日),《宋庆龄书信集》(下),北京:人民出版社,1999年,第653页。

<5>在孙中山去世之后的第三天(3月15日),治丧处就已致书北京执政府,定于3月19日11时,将孙中山灵柩由协和医院礼堂移至中央公园社稷坛大殿,16日正式公布移榇及会吊程序,17日公布19日移榇预定手续,增加了“是日上午十时在协和医院行祈祷仪注,惟家属亲友暨民党要人参加”一条。据此推断,孙中山家属提出19日大殓之前在协和医院行祈祷礼,当在3月16日和17日之间,似显突然。见《哀思录》卷七之“治丧报告”,第2—3页。

<6>在家祷礼之外尚有其他教会及教会学校主办或者参与的悼念活动,比如3月14日傍晚7点,北京的汇文神学院师生开追悼会纪念孙中山逝世,有唱诗、祷告。(见“汇文神学追悼革命元勋”,《兴华》第22卷第13期,1925年,第23页。)京外教会及教会学校也有开悼念会,内容包括奏乐唱哀歌、鸣炮、读遗嘱、向遗像鞠躬、读诔词盛赞孙之历史及革命事业、唱国歌、游行等等,甚少提及孙中山的基督徒身份。(见顾大璋,“益阳信益会追吊孙公中山先生大会”,《信义报》第13卷第14号,1925年4月;郑耀汉,“津兰中校追悼孙中山先生大会”,《信义报》第13卷第16号,1925年5月。)湖北黄梅县美以美会之尚德女校、励志女校、德立学校等与其他私立学校,连同当地县署、工商农学界一起参加追悼。(见“黄梅追悼中山先生大会纪盛”,《兴华》第22卷第18期,1925年,第25页。)当然也有例外的情况,如湖州在3月23日公祭之前的追悼大会,就是按基督教仪式来办,参加者有“军、警、政、商、学”等各界的公团代表和学校团体,约五六千人。有教会唱诗,牧师祈祷读经,教会学校唱诗班唱诗,还有当地基督教协会参与读祭文。3月21日,金陵神学院停课一日,下半旗志哀,在学校礼堂开追悼会,到会者二百左右。(分别见“湖州孙公追悼会盛况”,《兴华》第22卷第13期,1925年,第24-25页;“南京孙中山先生追悼大会”,《兴华》第22卷第13期,1925年,第23页。)

<7>作为葬礼主办方的国民党,积极利用葬礼仪式来塑造孙中山的形象,将其建构为全国民众普遍接受的政治象征符号,推动孙中山崇拜,期望借此唤起全国民众对国民党的认同。1925年3月到4月间国民党在京举办的丧仪,完成了孙中山政治象征符号——民国缔造者和民族主义精神领袖——的初期建构,将孙中山塑造成有别于“空谈者”、“破坏者”、“失败者”和“危险者”的“现代救世主”形象。参见陈蕴茜,《崇拜与记忆——孙中山符号的建构与传播》,南京:南京大学出版社,2009年,第85—96页;李恭忠,《中山陵:一个现代政治符号的诞生》(修订版),北京三联书店,2019年,第49—54页。

<8>王仰清、许映湖标注,《邵元冲日记(1924—1936年)》,上海:上海人民出版社,1990年,第132页。

<9>孔祥熙个人口述回忆,美国哥伦比亚大学图书馆藏。转引自宋时娟,“孙中山的基督教葬礼为何鲜为人知”,《世纪》2016年第6期,第6页。另参见“《孔祥熙回忆录》(二)”,闫勇译,《南开史学》2023年第1期,第238页。

<10>鲍罗庭于孙中山去世两天后在北京的一场悼念集会中讲话,声称孙要求像他的朋友列宁一样安葬。见丹尼尔·雅各布斯,《鲍罗廷——斯大林派到中国的人》,殷罡译,北京:世界知识出版社,1989年,第162页。前苏联方面的材料也认为,孙临终前表示希望身后“像列宁那样接近群众”,将其遗体做防腐处理,运到南京。见维什尼亚科娃—阿基莫娃,《中国大革命见闻(1925—1927)——苏联驻华顾问团译员的回忆》,王驰译,北京:中国社会科学出版社,1985年,第41页。

<11> Madame Chiang Kai-shek, Conversations with Mikhail Borodin (Taipei: World Anti – Communist League, China Chapter, 1977), 23-24.

<12>当时的鲍罗廷由于帮助国民党改组、创建黄埔军校、镇压广州商团叛乱,深受孙中山倚重,在国民党内颇具威望。孙中山北上时鲍罗廷随行,身份是国民党中央政治委员会的高等顾问,在孙离世后鲍参与塑造孙中山在中国民众中的崇高地位和亲俄形象。孙中山去世前一天签署的《致苏俄遗书》,很可能就出自鲍罗廷手笔,其中称列宁“名垂千古”,希望苏俄在孙殁后能继续援助国民党。见丹尼尔·雅各布斯,《鲍罗廷——斯大林派到中国的人》,第158—159页;史景迁,《改变中国:在中国的西方顾问》,温洽溢译,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第209—216页;“致苏俄遗书”(1925年3月11日),《孙中山全集》第11卷,第636页;“致联共(布)中央及苏维埃社会主义共和国联盟遗书”(1925年3月11日),《孙中山全集续编》第5卷,第426页。

<13>苏俄特别重视孙中山的葬礼安排,背后的考量正如当时旅华美国女记者宝爱莲(Edna lee Booker,1897—1994)所指,“中共和苏联使馆希望孙中山的葬礼仿照列宁葬礼,从而在中国人的头脑中将列宁和孙中山的名字联系在一起,利用这次葬礼在民众中激起的作用促进共产主义事业在中国的前途。”见Edna lee Booker, News is My Job: A Correspondent in War-Torn China (New York: The Macmillan Company, 1940), 185-186.

<14>“孙文灵柩今日移中央公园”,《晨报》1925年3月19日。

<15>“中山逝世后之第七日”,《大公报》(天津),1925年3月19日。

<16>包世杰,“孙中山先生逝世私记”,中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑室编,《近代史资料》总71号,北京:中国社会科学出版社,1988年,第216—217页。

<17>“Kuomintang Efforts to Prevent the Christian Ceremony and Bolshevize His Memory”, in North-China Daily News, March 20, 1925. 另一方面,宋庆龄后来忆及此事,则称孔祥熙和孙科“坚持要在协和医院小教堂举行一次基督教追思礼拜,借以证明孙中山不是一个布尔什维克”。(见宋庆龄,“致爱泼斯坦”[1966年4月13日],《宋庆龄书信集》[下],第653页。)反证苏俄当时对孙中山葬仪安排的影响之大。

<18>刘廷芳,“1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲”,收入上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会编,《孙中山宋庆龄文献与研究》第三辑,上海:上海书店出版社,2011年,第271页。事实上,孙中山的葬礼出现了佛教身影。据说,灵柩所置之中央公园社稷坛殿门西南角足球球场内,“有护国班若法会为中山设坛奉经,别具一种庄严气象。”见“孙中山殡仪纪详”,《申报》1925年3月23日。护国般若法会原在中央公园社稷坛正殿开讲经道场,后因孙移灵于此而暂时迁本园踢球场。见“护国般若法会启事”,《京报》1925年3月20日。

<19>孙科,“国民党与基督教”,《京报》1925年2月11日。

<20>此时的孙科公开反对孙中山的“联共政策”。见高华,《多变的孙科——历史学家高华笔下的孙中山之子》,香港:香港中和出版有限公司,2012年,第13—15页。

<21>刘廷芳,“1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲”,第271页。

<22>“总理开始学医与革命运动五十周年纪念史略”,《中山文献》第54册,第33页;包世杰,“孙中山先生逝世私记”,第217页。

<23>“孙文灵柩今日移中央公园”,《晨报》1925年3月19日。

<24>《哀思录》卷七之“治丧报告”,第3、5页。

<25>“Mr. Chen’s Defence of Sun Yat-Sen”, in The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941), Shanghai. 28 Mar 1925: 517.

<26> Y. Y. Tsu(朱友渔), “The Christian Service at Dr. Sun Yat-sen’s Funeral March 18, 1925,” in The Chinese Recorder, February 1931, 89. 朱友渔在追思礼拜中的身份是赞礼者,圣公会牧师,时任协和医院校牧,但是他的回忆并不完全可靠。比如在所引述的这篇英文文章中,朱友渔说孙中山去世前一天曾召见徐谦到床前,执其手说,我是一个基督徒,上帝遣我为民与恶魔争战云云。可是根据徐谦的说法,孙临终前徐谦本人不在北京侍疾,未曾亲闻而是听人转述这句自证是基督徒的话。见徐谦,“我对于孙中山先生的信仰为耶稣所传之真道作证”,《兴华》第22卷第8期,1925年。另外,朱友渔在其自传中提到这次追思礼拜,其中说孙死于协和医院,有误。孙其实死于铁狮子胡同行馆后,遗体送入协和医院进行防腐处理。见Andrew Yu-Yue Tsu, Friend of Fishermen (Ambler, Pa.: Trinity Press, 1953), 31-32.

<27>“《孔祥熙回忆录》(二)”,第238页。

<28>刘廷芳,“1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲”,第272页。

<29>吴昶兴,《基督教教育在中国:刘廷芳宗教教育理念在中国之实践》,香港:浸信会出版社(国际)有限公司,2005年,第88页。

<30>所诵经文包括:“复活在我,生命也在我”(约11:25);“我知道我的救赎主活着”(伯19:25);“因为我们没有带什么到世上来,也不能带什么去”(提前6:7)等。见Y. Y. Tsu, “The Christian Service at Dr. Sun Yat-sen’s Funeral March 18, 1925,” in The Chinese Recorder, February 1931, 89.

<31>吴昶兴,《基督教教育在中国:刘廷芳宗教教育理念在中国之实践》,第53、55页。

<32>李可柔,《光与盐》第2卷,彭萃安等译,北京:团结出版社,2014年,第154页。

<33>吴昶兴,《基督教教育在中国:刘廷芳宗教教育理念在中国之实践》,第64页。

<34>刘廷芳,“1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲”,第271页。

<35>“协和大礼堂家祷”,《京报》1925年3月20日。

<36>《京报》的报道显然表明记者不熟悉基督教,比如将诗袍记作“牧师服”、祷告写为“吁神式”、出现“朱友渔诵圣经第二十四章”、“圣经‘信望爱’三十三章”这样不明所以的记载。《真光杂志》的编辑转引该报道时加了这样一句按语:“因述者非教会中人,所述多外行语,如所谓圣经第廿四章,及‘信望爱’三十三章,其尤著者也。记者以北京各报所记,惟此较详,故择而载此。”见“孙中山先生移灵前之家祷”,《真光》第24卷第4期,1925年。

<37>比如,对政治领域的主义抱有信望爱,如何与圣经中的信望爱“完全相同”?还是说前者是果,后者是树,前者为末,后者为本?这是只读该报道无从知晓的。

<38>徐英,“我的父亲徐谦”,见中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会《文史资料选辑》编辑部编,《文史资料选辑——港澳台及海外来稿专辑》第14辑,北京:中国文史出版社,1988年,第80—81页。

<39>徐谦,“学道自叙”,见中华续行委办会编,《中华基督教会年鉴》第四期,上海广学会,1917年,第121—122页;徐谦,“基督教救国主义”,收入吴耀宗编,《基督教与新中国》,青年协会书局,1940年,第61页。

<40>邢福增,“儒者·基督徒·革命家:徐谦与基督教救国主义(1916—1924)”,《建道学刊》2[1994],第132页。另见李雅芬,“从翰林革命家到激进左派:徐谦的重要政治生涯(1903—1927)”,台湾师范大学硕士论文,2001年。

<41>见“中国国民党第一届中央执行委员会名单”(1924年1月30日),《孙中山全集》第9卷,第181页。

<42>孔祥熙在家祷礼致谢词中自谓,孙中山临终前一日曾对孔说,“本人为基督教徒,到人间来与罪恶之神宣战”。(见“协和大礼堂家祷”,《京报》1925年3月20日)与徐谦所引大略相同。

<43>徐谦佐治,“我对于孙中山先生的信仰为耶稣所传之真道作证”,《兴华》第22卷第18期,1925年,第5页。

<44>比如就政教关系而言,孙中山持政教分离立场,徐谦则批评政教分离是只宣传救人救世而不宣传救国的“庸俗基督教”所提出的主张,不是耶稣的真教义,因为政教分离将教徒划出国民以外,“使一国多一教徒即少一国民,其害甚大”。(见徐谦,“基督教救国主义”,收入吴耀宗编,《基督教与新中国》,第62页。)据戴季陶回忆,徐谦信教之初热心传教,曾在广州大元帅府提倡开查经班,宣扬基督教义,当即被孙中山制止,理由是大元帅府是政府机关,不是传教机关,要想传教尽可到外面去传。(见戴季陶,“总理行谊演讲词”[1942年1月19、26日],《戴季陶先生文存三续编》,第122页,转引自吕芳上,《革命之再起——中国国民党改组前对新思潮的回应(1914—1924)》,台北:中央研究院近代史研究所,1989年,第339页。)此外,徐谦主张的基督教救国主义,不仅仅是人格救国,而且要在人格更新的基础上提出一套基督教的救国方案——基督化的制度,以解决国家的问题和国家层面的罪,进而将天国实现在地上。(参见邢福增,“儒者·基督徒·革命家:徐谦与基督教救国主义(1916—1924)”,第146、149页。)孙中山的建国方略并未抱有同样想法。

<45>所托付的“同志”即廖仲恺的夫人何香凝。见“与何香凝等的谈话”(1925年3月11日),《孙中山全集续编》第5卷,第426页。何香凝后来的回忆没有提到这一托付中的基督徒身份,也没有提到孙中山的追思礼拜。见何香凝,《回忆孙中山和廖仲恺》(修订本),北京:中国青年出版社,1963年,第38页。

<46>“中山家属宣言表明信仰之精神”,《兴华》第22卷第12期,1925年,第38页;“Dr. Sun’s Religion: Ardent Admirer of Christian Ethics Rather than Professing Christian ”(Peking, march 27),in The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941), April. 4.1925.

<47>同样是报道这场追思礼拜,外媒显然比国内报刊更敏感非基督教运动这一背景。如“The Struggle For Dr. Sun’s Body: Koumingtang Reds’ Efforts to Deny Him the Desired Christian Service”, in The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette (1870-1941), Shanghai. 28 Mar 1925: 517.《京报》、《申报》两则家祷礼报道都没有提到当时的非基督教运动。

<48>孙中山先生葬事筹备处编,《哀思录》卷七之“治丧报告”,第14页。

<49>亲历者中有意淡化者,如宋庆龄,“致爱泼斯坦”(1966年4月13日),《宋庆龄书信集》(下),第653页;语焉不详者,如马超俊、李仙根,分别见刘凤翰等整理,《马超俊、傅秉常口述自传》,北京:中国大百科全书出版社,2016年,第57页;黄健敏等整理,《李仙根日记·诗集》,北京:文物出版社,2006年,第88页。

<50>见招观海,“孙中山先生之宗教经验”,《真光》第24卷第11—12合号,1926年;张仕章,“中山先生的宗教信仰(续)”,《民国日报》1928年3月9日;治心,“孙文主义与耶稣主义”,《文社月刊》第2卷第3期,1927年,第5页。罗运炎在纪念孙中山的文章中,虽然没有提及这场追思礼和徐谦的唁词,但宣称孙中山生平昭示之主义与人格的伟大,则归功于宗教。见罗运炎,“中山先生死矣”,《罗运炎文集》,卿云图书公司,1931年,第196页。天主教方面有徐宗泽所写的“孙中山先生与教会”,目的是证明国民党不反对宗教,主张信仰自由,非基督教运动不是国民党政策。见徐宗泽,“孙中山先生与教会”,《圣教杂志》,1930年,第290—300页。

<51>通过传记来塑造孙中山的圣徒形象,最典型的可能要属林百克的《孙逸仙传》(Paul Linebarger,Sun Yat-sen and the Chinese Republic [New York & London: The Century Co., 1925])。王治心有关孙中山基督信仰的叙述主要参考林百克的这部传记。见前引治心,“孙文主义与耶稣主义”;王治心,《中国基督教史纲》,上海:上海世纪出版集团,2007年,第196—201页。

<52>刘廷芳,“孙中山的贡献”,《生命》第5卷第6期,1925年3月,第85—90页。

<53>刘廷芳,“中华基督徒与孙中山”,《生命》第5卷第6期,1925年3月,第90—91页。

<54>刘廷芳,“中华基督徒与孙中山”,第92—94页。必须指出,刘廷芳这副挽联的比附牵强之处至少有二:一是孙中山受洗之时18岁,确为少年,摩西在何烈山见荆棘蒙召时已年届八十(徒7:30—31),何以仍说是“少年”?第二,孙中山实践的是推翻满清专制和列强侵略的暴力革命,而圣经中描述的出埃及更像是被统治者的一场“逃亡”,二者实难相提并论。

<55>刘廷芳,“看哉,作梦者来矣”,陈矜赐译,《石生杂志》第1卷第8—9期,第17—25页。原文为英文,收入《英文古今名人演说集》,商务印书馆,1925年。

<56>招观海,“孙中山先生之宗教经验”,《真光》第24卷,第11至12合号,1926年2月,第40—44页。类似的例子另见,萍庐随笔,“孙中山与反基督教者”,《真光》第24卷第4期,1925年。

<57>治心,“孙文主义与耶稣主义”,《文社月刊》第2卷第3册,1927年1月,第1—25页。

<58>同上,第19页。

<59>比如作者认为孙中山唤醒民众自救的主张完全出于耶稣的精神,然后举了两个例子来说明耶稣的救法完全要求人们主动努力:1)耶稣医治一只手枯干的人说:“伸出手来”,王氏解释说如果自己不努力伸手就不能痊愈;2)耶稣教导人祷告说,“叩门的就给他开门”,王氏解释道,不去叩门,门就不得开,说明人要自己努力。然而从经文的上下文来看,两节经文的重点(太12:13;7:8)并非是人的自救与努力,而是上帝的怜悯(安息日治病)和良善(鼓励祷告),人的努力只是信心的回应。

<60>张仕章,“中山先生的宗教信仰”,《民国日报》1928年3月8-9日。

<61>参见刘家峰、王淼,“‘革命的耶稣’:非基背景下教会人士对孙中山的形象建构”,《浙江学刊》2011年第5期,第5—14页。

<62> Michael V. Metallo, “American Missionaries, Sun Yat-sen, and the Chinese Revolution,” in Pacific Historical Review, Vol. 47, No. 2 (May, 1978), 272-273、278-282.

<63>孙中山,“复翟理斯函”(1896年11月),《孙中山全集》第1卷,第50页。

<64>黄宇和,《三十岁前的孙中山:翠亨、檀岛、香港,1866—1895》,北京三联书店,2012年,第250、313、322、334-335、388—394页。陈粹芬和孙中山于1891年经陈少白介绍认识,时孙正在香港西医书院攻读,不久,两人结为革命伴侣。见庄政,《孙中山的大学生涯——拥抱祖国、爱情和书的伟人》,台北:中央日报出版部,1995年,第191页。孙中山从西医书院毕业后选择保持这段关系,若因此被教会疏远则曲在孙,这根本不是什么教会害怕革命,怕被牵连因此选择疏远。

<65>梁寿华,《革命先驱——基督徒与晚清中国革命的起源》,香港:宣道出版社,2007年,第126页。根据黄宇和的考证,孙中山领洗记录中“现住”一栏注有“Banished”,实为1895年广州起义失败,孙中山被香港政府驱逐之后由喜嘉理所作的补录,并非是教会驱逐孙中山的证据。见黄宇和,《三十岁前的孙中山:翠亨、檀岛、香港,1866—1895》,第319页。

<66>“教友少年会纪事”(1891年6月),《孙中山全集续编》第1卷,第1—2页。

<67>孙中山,“在香港基督教会欢迎会上的演说”(1912年6月中旬),《孙中山全集续编》第1卷,第254页。

<68>兹举一例:多年追随孙中山奔走东南亚一带的张永福(1872—1959)回忆指出,孙因奔走国事,平日若非与外界接触,几忘年节日,对基督教最重要的节日圣诞节亦然。他还提到,孙为教徒,“但永不见其至教堂一步。”见张永福,“孙先生起居注”,见尚明轩等编,《孙中山生平事业追忆录》,北京:人民出版社,1986年,第822页。

<69>冯自由,《革命逸史》第二集,北京:中华书局,1981年版,第12页。

<70>“中山家属宣言表明信仰之精神”,《兴华》第22卷第12期,1925年,第38页。

<71>比如孙中山在上海圣约翰大学毕业典礼上的致词,就援引“你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为”(太5:16),来勉励毕业生要肩负教育民众的责任,就是把所受的教育和智识传授给民众。孙对经文的诠释,并不顾及原文中光照在人前,是为了“将荣耀归给你们在天上的父”这一宗教内涵,反而扩及到世俗学问和政治教育。(见“在上海圣约翰大学毕业典礼上的致词”[1913年2月上旬],《孙中山全集续编》第1卷,第346页。另见《圣约翰大学五十年史略》,出版时间和地址不详,第23-24页。又见谢颂羔,《孙总理与基督教》,广学会发行,1937年,第13页。谢氏所著的这本小册子,附录中有“孙总理殡仪纪详”一节,应是转录《申报》关于孙氏追思礼拜的报道。小册子内页封面注明,“此册子适合布道之用”。可知类似的福音小册子直到上世纪30年代仍然将孙中山塑造为基督徒模范。)又如在《三民主义·民族主义》中说,“当时耶稣传教,或者是含有政治革命也未可知······不知耶稣的革命,是宗教革命,所以称其国为天国。故自耶稣以后,犹太的国虽然灭亡,犹太的民族至今还在。”(见“三民主义”,《孙中山全集》第9卷,第215页。另见,“在广东高等师范学校的演说”[1924年1月13日],《孙中山全集续编》第4卷,第76页。)可见,对于耶稣传道可能有政治革命的意图,孙中山并不完全否认。从文章脉络来看,把犹太国虽亡犹太民族延续至今归功于基督教而非犹太教,则显然是误读。

<72>“在广州全国青年联合会的演说”(1923年10月20日),《孙中山全集》第8卷,第321页。

<73>参见冯志弘,“进化论与基督宗教:孙中山的观点”,《清华学报》新46卷第1期,2016年,第121—160页。

<74>黄宇和,《孙逸仙伦敦蒙难真相》,上海:上海书店出版社,2004年,第169—170页。

<75>史扶邻,《孙中山与中国革命的起源》,邱权政等译,北京:中国社会科学出版社,1981年,第101—102页;孙中山,“伦敦被难记”(1897年初),《孙中山全集》第1卷,第66页。

<76>见“我的回忆——与伦敦《滨海杂志》记者的谈话”(1911年11月中旬),《孙中山全集》第1卷,第584页。

<77>“自述证词”(1904年4月14日),《孙中山全集续编》第1卷,第69-70页。

<78>“在北京基督教等六教会欢迎会的演说”(1912年9月5日),《孙中山全集》第2卷,第447页。

<79>“在法教堂欢迎会的演说”(1912年),《孙中山全集》第2卷,第570页。另见“在广州圣心天主教堂欢迎会上的演说”(1912年5月11日),《孙中山全集续编》第1卷,第246页。

<80>“国家政治之进行,全赖宗教以补助其所不及,盖宗教富于道德故也。”见“在北京基督教等六教会欢迎会的演说”(1912年9月5日),《孙中山全集》第2卷,第447页。

<81>“在广州全国青年联合会的演说”(1923年10月20日),《孙中山全集》第8卷,第326页。

<82>“在广州对国民党员的演说”(1923年12月30日),《孙中山全集》第8卷,第571-572页。

<83>1916年8月,孙一行游普陀山,应山僧之请题“与佛有缘”、“常乐”、“我净法堂”等字;1921年又为广州大佛寺题词“阐扬三密”。见《孙中山全集续编》第2卷,第170页;“为广州大佛寺题词”(1921年),《孙中山全集续编》第3卷,第106页。

<84>“在北京回教俱进会欢迎会上的演说”(1912年9月15日),《孙中山全集续编》第1卷,第303页。

<85>“中山灵榇”,《兴华》第22卷第14期,1925年,第42页。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第26期的主题是“孙中山与基督教”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复