以“创造”为叙事框架,起于“已在”、成于“归圣”

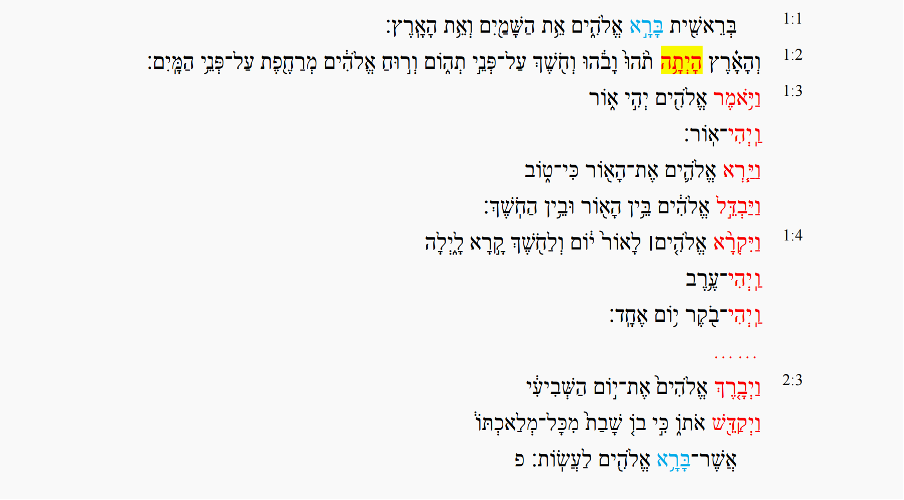

除了语法允许、句法可行,从圣经希伯来叙事的联动序列(WYQTL)的结构层面来看,将ברא读为分词也显得更合理。[13] 如果将1节的ברא读作第一个动词,2节中不带反转连词的完成态系动词היתה就隔开ברא与3节以后WYQTL序列的链接,削弱了叙事的连贯性。读作动词的“创造”,反而无法作为头羊,领起关于创造的一系列主动词。如果将היתה作为第一个动词,它就引导了接下来的WYQTL 序列。并且通览全单元,ברא以分词(创1:1)和从句动词(创2:3)的形式形成inclusio,提供第一版创世叙事的首尾标志,辅助听众记忆。[14]

这个叙事主干的动词多以神作主语,如神生成、说、看、分别、命名、做、创造、安置、祝福以及使之为圣。[15] 不过,其中也嵌有地做主语的“长出”(ותצמח;1:12),显示“既有”的混沌之地“成为”了生命的摇篮。

此外,出现在WYQTL 序列中的系动词(היה)[16]还有无主语的用法,来表达“存在结构”(existential construct)。这种句子以非存在体的场域做主语,带出承托万有的“无”或“空”之意涵(there is; il y a; es gibt)。在语法上,它的主语是填充词,所指为空(expletive subject);在哲学乃至宗教语境里,它描绘了有生于无的现象。例如,正因为房子中间的“无”,而“有”住宅之用:“凿户牖以为室,当其无,有室之用”(《道德经》)。人认识到无对有的托举后,更可以将这个日常经验到的无加以引申,作为“天地之始”的强说之名。

在创1:1-2:3的叙事主干中,这种无显性主语的系动词用法还可进一步分出两种情形:一是表达神话语的“生成”效果,如“就有了光”(ויהי־אור);二是混沌被分别后“生成”的节奏,如“然后有日有夜”(ויהי־ערב ויהי־בקר)。具象的日夜,转喻了旧约未出现但当代人熟悉的抽象概念——时间。由此可见,神的创造并非仅生成万物本身,也同时生成了造物界得以运行的节奏,使存在(das Seiende)与时间性经验(Zeit)在生成之中被编织为一个有机整体。[17] 这一点为我们理解当代人的时间经验提供了重要线索:时间并非独立存在的维度,而是时空延续体运动的一个观察角度,由经历者加以确认。在这个意义上,创世叙事为后世“存在与时间”的思想关联埋下伏笔,并在当代科学哲学对人类经验的重新重视中得到印证。

从混沌之地的“已在”开始、历经神一系列以分别和命名为主的创造及其成果评估后,本叙事序列抵达最后一个动词,“使之圣洁”(ויקדש)。神是自是永是的;因此,神停工不是因为神需要休息,而是祂愿意给祂所造的一切、成为自己的时空。这样的 “无”,是功成身退,有为之后的无为(שבת מכל־מלאכתו):混沌之地的无意义存在被神改造成生命的摇篮,并撒播种子,这是有为;万有并作之后,神的圣洁则体现为留出万有自主生长的余地,允许万有各从其志、相互作用、共同衍生——这是无为,也可比于天籁,“夫吹万不同,而使其自己也”(《庄子·齐物论》)。

故此,人效法神安息的圣洁(出20:8),是要效法神的慈爱,知自己之所止,以便让他者和世界成其所是。人不求全于事而归全于神,如持“心斋”—— “虛室生白,吉祥止止”(《庄子·人间世》),又如耶稣所说,“清心的人有福了”(太5:8)。反之,若人执着于存在体层面的有为,并以能力、事功和律法等可测量指标定义人乃至神,则认知与行动容易僵化、在本体论的语言森林里错过神和自己,在自定义的胜利中遗失圣洁。正是在这种处境里,晚期海德格尔推崇 Gelassenheit,[18]“允其所是”,提供了一条从充塞过满的智能化意识回转,向神而活、与神同行的灵修路径。

简言之,第一版创世的叙事主干以创1:2 地的“已在场”但还不“是”存在体为始,通过神、地和无的视角展现,直至2:3 的“使之圣洁”,以留白来使创造圆满。以整条叙事主线为铺垫,神的创世之功,不成于有而圆于无:以分别创世,以知止归圣。

这一创世模式也提示了人成圣的路。人成圣,不是在权柄和能力上“像神”(创 3:5, 22),而是在人的本位上效法神的生生之德,参赞化育而知止。人以分别的节奏纪念神的创造(出20:8),在自己经历的时空变化中,留出行事为人的余地,仰托于神做最终的成全者。正如庄子所言,“不忘其所始,不求其所终”(《 庄子·大宗师》)。

发表回复