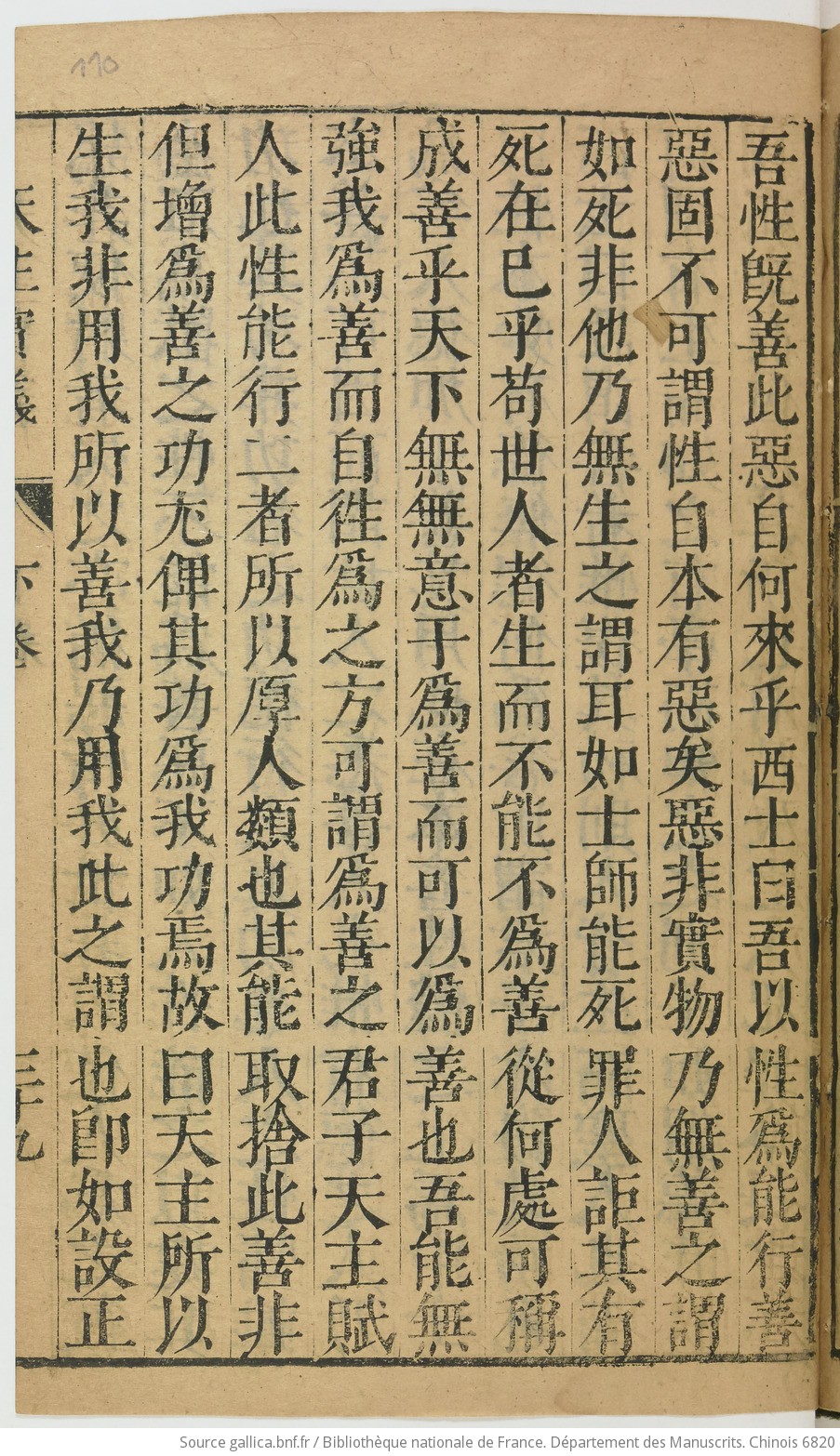

[利玛窦,《天主实义》之“恶非实物,乃无善之谓”。图片来源:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10027439g/f225.item.zoom#]

摘要

本文探讨了基督教中“罪”的概念与明清中国多样化的文化和宗教结构之间错综复杂的相互作用。文章考察了在深受儒家、佛教和民间宗教传统影响的背景下翻译和传授基督教教义,尤其是 “罪”的概念所面临的挑战。通过分析知识界和草根阶层的双重反应,本文探讨了基督教神学与中国文化实践之间的动态关系,揭示了一种文化综合叙事。

在知识层面,分析集中于儒家和佛教对罪的解释,以及耶稣会传教士和中国天主教徒在将基督教教义与本土道德观相结合时所面临的挑战。在草根阶层,研究重点转向民间宗教和善书传统,以阐明关于罪与功的普遍观点,包括早期新教对这些概念的批判。最后,本研究对这一历史叙事的广泛影响进行了反思,强调了宗教与文化之间持续不断的相互作用,并提出了跨文化神学互动的研究方向。

导言

在明末清初的动荡时代,中国充满文化和哲学的活力。其中,基督教传教士带来的信仰不仅提供了精神上的启示,还对中国社会根深蒂固的道德和伦理框架提出了挑战。<1> 基督教的罪的概念强调人固有的缺陷和神圣救赎的必要性,与儒、佛和民间宗教大相径庭。本文旨在探讨这种复杂的相互作用,研究基督教罪的概念是如何在明清中国的知识界和基层民众中被接受、解释和调整的。

这一探索的核心在此:罪的概念是否阻碍了中国人的思想?学者们对此争论已久,有些人认为基督教罪的概念,尤其是“原罪”,对于一个重视人性善和道德潜力的文化来说,是不可逾越的障碍。另一些人则认为,上述观点过分简化了中国文化和宗教思想的多样性和丰富性。

卓新平从前者的角度指出,虽然中国文化承认人的不完美,但其对人性本善的坚定信念减少了对忏悔和悔改的需要,从而使基督教关于罪的概念,即对上帝的冒犯,变得难以被接受。<2> 这一观点近似于谢和耐(Jacques Gernet,1921—2018)通过十七世纪的汉语文献研究所得出的结论,即基督教与中国思想文化之间存在根本性的不相容。<3> 曹荣锦(Alexander Chow)并不主张决定性的不相容论,但他认为基督教有关罪的学说,尤其是拉丁西方的“原罪”概念,是中国思想的绊脚石。他认为,中国的宗教思想强调自我完善和与生俱来的善性,与东正教中的神人合作的协同观更为相近。<4>

在宣教学研究中,马克-斯特兰德(Mark Strand)指出了“罪”这一中文翻译的不足之处:“罪”通常被理解为法律上的犯罪,因而忽略了基督教罪在神学上更深层次的含义。他建议使用“过”,以更贴近《圣经》中罪作为“失准”(missing the mark) 的概念。<5> 同样,杰克逊-吴(Jackson Wu)也强调了将罪归在法律题下所造成的混乱,这与中国文化中崇尚和谐而非律法主义的观念相冲突——道德缺失通常不等同于犯罪。<6> 这两位学者都强调了在中国翻译和传授基督教教义时文化敏感性和语言精确性的重要之处。

与这一主流观点相反,丹尼-许(Danny Hsu)对主流解释提出质疑,因为主流解释往往过于简化了中国文化的人文主义思想,将其等同于古典文献中描绘的儒家。他认为这忽略了中国历史上文化习俗的复杂性和宗教信仰的多样性。许氏指出历史实践揭示了对精神世界的细微理解,以及忏悔和悔改在当地宗教信仰中的意义。他认为,这表明中国文化拥有相应的概念框架,来理解和处理类似罪的概念。<7>

本文将首先分析明清中国智识阶层对基督教罪概念的反应,重点关注“罪”这一翻译的挑战及其在儒家语境中的解释,并将其与晚明天主教和佛教的忏悔实践进行对比。然后,研究将转向对基层参与的考察,特别是通过善书传统和新教牧师梁发(1789—1855)的批判性视角,将这些与智识阶层的论述并列起来。这种双重视角为中国社会各阶层对罪的理解和协商提供了切入点,有助于更广泛地讨论基督教神学与中国文化和宗教实践之间的作用。

智识阶层对“罪”的探讨

在基督教神学中,“罪”是一个多层面的概念,既包括道德失范,也包括违背神的律法和自然秩序。基督教思想的关键人物奥古斯丁(Augustine of Hippo,354—430)对这一观点有重要影响。他将恶的本质,也就是罪,定义为善的缺失。在奥古斯丁看来,罪并不是一个具有自身实质的实体,而是善的亏损。这就意味着,罪是一种不符合道德正义的状态,是对爱的扭曲,通常表现为偏离神圣秩序和善的行为。这种解释与《圣经》中其他关于罪的观点一致,不仅表明没有达到上帝的标准,还表明反对神律法的态度,包括悖逆和不顺服。<8>

当16世纪的耶稣会传教士试图在明清中国翻译“罪”的概念时,他们面临着巨大的语言学挑战,尤其是所选择的术语——罪。这个词深植于东亚语言和文化框架,与基督教教义中关于罪的神学含义差别显著。<9> “罪”一字可以追溯到秦朝。为了建立皇权秩序,秦始皇用“罪”字取代了旧的“辠”字。“辠”描绘的是做苦役而表示悔恨的罪犯。“罪”原意为渔网,在修改后表达了类似的政治含义:法网恢恢,疏而不漏,象征着违规行为被定罪和惩罚。<10>从本质上讲,“罪”有三层主要含义:犯罪、对犯罪的惩罚和罪恶(sin)。<11>

这种语言上的差异凸显了基督教和中国传统语境对罪解释的分歧。尽管基督教思想中的“罪”带有律法的含义,特别是在有关代赎的解释中,但其中罪(sin)与犯罪(crime)有着明显的区别。“罪”涵盖了神律法下更广泛的道德缺失:虽然所有犯罪都被视为罪,但并非所有罪都是犯罪。然而,罪的文字学起源并不支持这种区分。相反,它倾向于将法律、道德和宗教的不法行为合并为一个概念。因此,“罪人”(sinner) 这一基督教术语常被误认为“罪犯”,即受到法律指控并被判有罪的人。这种合并强化了政治解释,而模糊了法律和宗教过失之间的区别。

儒家思想中对罪解释与其语言学含义相呼应。作为帝制中国的主要思想传统,儒家思想将罪与政治治理和宇宙秩序交织在一起,提出了一种带有泛宗教性的政治观点。这种关系在孔子《论语》第二十章“尧曰”中有具体的体现。在儒家看来,罪恶与天赋予王的权力密切相关。天命旨在维护生命和社会和谐。因此,王必须通过公正治理和关爱民众来维护天命。人民的福祉即是天意,他们的苦难则预示着失政,也是获罪于天。<12>

在这一框架中,罪的概念以统治者及其治理为中心。商汤承认自己在人民的苦难中的责任,认为自己的失败是对天的干犯。这近似基督教对冒犯上帝之罪的看法。汤向天祝祷,恳求天惩罚他而非人民,强调了他对臣民的责任。西周早期的文王和武王,与圣经中的大卫和所罗门等人物相似,也体现了天/神与统治者之间的联系:领袖皆为神授,必须遵守神的诫命,确保人民的福祉,失败则将导致苦难。然而,在儒家的语境中,圣王通过其代表性的领导力,在造成和解决罪恶方面皆超脱于被动的、无名的大众。与此相反,《圣经》中的以色列王多为其民众偶像崇拜的具体体现,所招致的惩罚更多的是源于人民对上帝的反抗,而非治理不善。<13> 因此,在儒家思想中,对于普通人来说,罪恶几乎不具有宗教意义,也没有整体的能动性。

这种政治导向的对罪的解释并没有完全否定其宗教性。超越的天会因偏离天命而示警,促使统治者不仅通过政治行动,而且通过内在修德做出回应。尽管如此,这一论述在很大程度上仍由统治者主导。宋代的理学普及了关于心性的教导,但重点仍然是人的能动性。灾难被视作人为的:要么是由于领导不力(古典解释),要么是由于仁心偏离了天心。理学家认为,解决之道在于学–效仿古代圣王,通过不断修炼仁和义来与天保持一致。<14> 这种方法将人的努力放在首位,以弥合天人之间的鸿沟,有一定的泛宗教基础。

晚明儒家常批评基督教关于罪和忏悔的观念。儒家强调道德修身,既记录德行也记录过失,这与基督教记录罪过以忏悔的做法形成了鲜明对比。儒家批评者认为,基督教强调罪恶和个人救赎,过于以自我为中心,偏离了儒家伦理对集体和社会的关注。对李九功(1511—?)和朱宗元(1625—?)等皈依基督教的人来说,善恶的区别明确而无可争议。他们的解释将儒家畏天的概念转化为对上帝的敬畏,强调了罪的严重后果。<15> 这种二元对立的道德观,以及赎罪和报应的信仰,常常被儒家视为过激。

在帝制晚期的中国,新儒学并非唯一与道德僭越和除罪相关的思想传统。佛教也发挥了举足轻重的作用,它对罪的理解围绕着轮回中因果报应的概念。在这一框架中,每一个行为—无论是思想、语言还是身体—都会产生影响个人命运的后果。罪业被视为过去错误行为的结果,是决定一个人转世存在的关键。<16>

佛教的忏悔仪式是各种礼仪中不可或缺的部分。这些仪式包括剃度、净土宗寺院的日常法会,以及水陆法会大型精密仪式。在居家修行中,忏悔是为了积累功德,并将功德转给他人,包括已故的亲属。这是为了改善个人的业力,帮助人们解脱痛苦,突出了该仪式在整合家庭和社区实践中的作用。

佛教忏悔仪式通常由主事法师代表会众诵读忏悔经文。忏悔的罪过是一般、概括性的,与具体的过失无关,意在涵盖前世无数次可能犯下的所有罪过。这反映了佛教对无尽轮回和业力积累的信仰。尽管这些仪式普遍缺乏情感深度和个人参与,但一些忏悔文本暗示了忏悔的深层宗教动机,包括羞耻、恐惧和对觉悟的渴望。然而,佛教礼仪多出自精通文理和佛理之人,其复杂性往往超出普罗大众的理解。<17>

与此相对,天主教在这一时期非常重视忏悔圣事,认为这是洗礼后所犯罪行得赦免的关键。天主教的忏悔是一种深刻的个人行为,涉及忏悔者与神父之间的直接对话。忏悔者要忏悔具体的犯罪行为,然后完成个人补赎的工作,其间神父拥有唯一的赦罪权力。这一过程对中国天主教徒尤为重要,因为他们认为罪不仅是一种过失,而且是对至高者的反叛行为,影响严重。<18> 天主教中罪及其赎罪的个人性质在神学上与圣经教义一致,即每个人都是作为一个独特的实体而被造。

在文化上,人们对这些习俗的接受程度各不相同。虽然在祭坛和圣像等仪式元素以及神父的核心作用方面存在相似之处,但在对罪的理解和忏悔过程上却存在根本差异。佛教的忏悔被视为促进社区凝聚力的集体仪式,而天主教的忏悔则强调个人的道德责任和救赎。基督教对佛教习俗的批评往往强调后者缺乏个人痛悔的深度,认为真正的悔改必须指向能够饶恕的神—这是基督教神学的核心信条,但佛教无之。<19>

基督教罪的概念的引入,即要向神父忏悔以获得赦免,对深铭儒家道德的中国文人构成了哲学和文化上的挑战。耶稣会传教士如利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610),将基督教教义融入中国本土文化,试图克服这一障碍。他借鉴了生命无常、来世和道德修身等主题,找到了与中国文化和宗教信仰的切入点。利玛窦的《畸人十篇》和《天主实义》等作品反映了这一策略,为基督教关于罪、悔改和救赎的概念融入中国现有的道德格局奠定了基础。<20>

17—18世纪,中国基督徒的忏悔实践超越了单纯的宗教仪式,融入了社区生活。在农村地区,社会动态与“面子”和相互依存的观念紧密交织在一起,使忏悔不止于精神层面。它成为团结社区、维护信仰和社会秩序的工具。这一圣礼不仅包括灵性上的认罪,还包括弥补过失或修复名誉之类的实际行动。<21> 因此,忏悔在中国基督教社区中具有双重作用:它是一种重要的宗教仪式,为焦虑者提供精神和身体的治疗;同时还加强了社区联系和社会凝聚力。

在中国,接受忏悔和基督教罪的概念所面临的挑战,更多存在于社会而非教义层面。出于耻文化的影响,向权威人物公开或私下忏悔成了莫大阻碍。对临终圣事而言,死亡所带来的恐惧又进一步加剧了这一障碍。此外,中国基督徒很少行忏悔礼,通常一年只有一到两次,这也使得他们在完全接受忏悔时犹豫不决。这其中还存在性别差异:女性更坚持忏悔,而相当一部分男性基督徒则将忏悔礼保留到临终前。<22> 文化、教义和个人因素相互作用,影响着中国基督徒对忏悔习俗的接受。

草根阶层与“罪”的互动

为了更全面地了解罪的概念在明清中国的接受过程,我们须将注意力从学术解释转移到普通人的日常实践中。上一节末尾关于中国天主教徒的讨论意在对接知识话语与生活现实。然而在明清时期,尽管天主教的存在十分活跃,但它远非主导性传统。这一地位属于民间宗教,尤其是体现在善书传统中的民间宗教。通过探究这一传统以及早期中国基督新教徒对它的批判,我们可以更好地理解罪恶作为一个多层面的概念,是如何影响并被基层的信仰和习俗所影响的。

走出精英阶层的视野至关重要。他们的“大传统”——阿瑟·赖特(Arthur Wright) 将其定义为“有文化的、合理化的、自觉的······艺术、哲学和制度的表述”——只代表了中国文化的一个层面。在这些明确理想之下是“小传统”,赖特将其描述为“农民村落中无意识、无批判的民间传统——代代相传的行为和信仰规范。”<23> 沃尔夫拉姆·艾伯哈德(Wolfram Eberhard)对从11世纪到20世纪的各种文学作品进行了分析,鲜明地突出了文人与草根对罪恶看法的差异。这项基于一千五百多篇短篇小说、散文、戏剧和现代民间故事组成的研究提供了一个窗口,让我们了解两个视角如何以不同的方式看待罪与罚。<24>

在这些文本中,只有一小部分(约11%)包含以坏行为为主题的叙事。在这些故事中,仅有13.4%描述了违反宗教规则或针对超然存在的罪行。在这些文人撰写的叙事中,惩罚的方式千差万别。有时是按照传统的信仰体系,由命运或阎罗进行惩罚,但更常见的是直接、世俗的报应。这种尘世的惩罚可以经由各种执行者,从神灵等超自然存在到人类代理人,包括法官或复仇者。这种多样化的方式与善书中更严厉、更受教义驱动的报应形成鲜明对比。<25> 它凸显了文人对社会和伦理问题的关注,少有严格的宗教或超自然解释。

在中国民间宗教的多元领域中,“罪”的概念经历了显著转变,从最初的缺失发展到后来具有重要地位。这种变化主要受到民间佛教和社会价值观念转变的影响。汉以前的民间宗教并不存在“罪”作为违反神圣戒律这一概念。宗教环境中充斥着无数超自然的存在,对这些实体的冒犯更多地被看作是敬神仪式的失败,而非对神法的违反。如果神灵因祭祀不当或缺乏尊重而被激怒,其反应是个人的、任意的,反映了该神灵多变的性格。<26> 这种框架不符合客观的“罪”或死后审判的概念。

公元2世纪末,民间佛教的传入极大地改变了这一点。佛教带来了一种观念,即罪恶是对道德准则的违背。这种道德规范超越了个别神灵的反复无常,而进入了一个更加统一和超越的道德治理体系。在这一体系下,对行为的评判不仅限于尘世,而具有了更广泛的灵性背景,并引入了惩罚不同罪人的不同地狱这一概念。<27> 这标志着中国民间宗教和道德意识的一大发展。

随着时间的推移,民间宗教所承认的罪过类型不断演变,反映了社会和宗教价值观的变化。到了6世纪,佛教典籍中记载的罪过主要与违反佛教宗教规范有关。这些罪过包括打破佛教正统观念的行为、掠夺宗教财产或偏离佛教习俗,犯罪者将面临地狱深渊的严厉惩罚。<28>

然而,帝国晚期的文本中出现了明显的转变,从宗教性罪为主体——如触犯神灵或寺庙——过渡到以儒家伦理为中心的罪,尤其是涉及人际关系的罪。社会性罪,如违背家庭或国家价值观,开始变得更加突出。与早期文本相比,这些社会罪的严重程度也有所提高。耐人寻味的是,这些文本开始识别并谴责“错误信仰”,偶尔会挑出基督教偏离正统儒家价值观的行为。<29> 这一转变凸显了中国民间宗教对罪的性质的重新定位,即从严格的宗教教条转向符合儒家原则的维护社会和谐和道德行为。

历史上,民间宗教对罪的回应主要表现为两种方式:一是罪功相抵,二是依赖救世主的救赎。第一种方式源于一种根深蒂固的信念,即道德责任和天理昭昭。这种观点认为,无论是贿赂还是社会地位,都无法使人免受罪孽的影响。因此,个人往往将善行作为抵消其不端行为的一种手段,形成了一种灵性记账的形式。在如此账簿中,罪孽被记为支出,善行被记为入项。每个行为都会影响个人的道德资产负债表。那些罪孽深重的人将面临类似于破产的惩罚。<30> 这一隐喻抓住了该信仰体系的交易性本质,突出了一种务实的道德观,即善行可以减轻道德失范,从而减轻其不良后果。

第二种回应是对救世主人物的依赖,反映了宗教信仰常提及的慈悲观念。历史上净土宗等教派兴起的时期,往往是在改朝换代的动乱中,通过祈求阿弥陀佛等而往生西方极乐世界的信仰异军突起。这种以救世主为中心的信仰,被认为可以使信徒摆脱尘世的苦难和烦扰,避免个人罪孽的直接清算。<31> 这种方式假定一个至高无上的存在拥有改变个人命运的终极权力,其以神旨为依据,而不是严格的道德核算或哀恸式的忏悔行为。

在民间宗教的世界里,善书是罪功相抵这一传统的缩影。这些书籍在明清中国广受欢迎,是道德教育的基础。它们的内容融合了儒家、佛教和道教元素,具有广泛的吸引力,影响着各行各业的人。在大众层面,善书往往被视为与《论语》或《道德经》等高深典籍同等重要。它们在塑造当时的道德风貌上发挥了至关重要的作用。<32>

善书历经数百年而不衰,至今仍在印刷,是道德教育与叙事故事的融合。最典型的例子是《太上感应篇》,约成书于11世纪之前,在随后的时代广为流传。该书和其他同类书籍通常从儒家教义中汲取意见,同时还融入了民间佛教和道教的元素,如因果报应和累积功德的概念。<33> 这些书籍的核心在于它们的案例——引人入胜的叙述生动地说明了善行和恶行的后果,从而将道德因果娓娓道来。

与同类文本一样,《感应篇》中关于恶行的故事(160多个)与关于善行的故事(约30个)不成比例,给读者带来了追求德行、远离邪恶的巨大压力。这种将罪过作为社会监管的工具所带来的不平衡,很可能导致了功过格的产生。这类灵性账簿使人们能够记录自己每天的善行和恶行,以类似记账的方式有效地实现了道德的量化。<34> 记录这些行为是为了使人们可以衡量自己的道德状况。这种做法不仅使抽象的道德具体化,还强化了行为会直接影响吉凶祸福的观念。

这些善书的核心,是肯定个人掌握自己命运的能力。这种观点体现在袁黄“命由我作,福自己求“的箴言中,体现了自助、自足的精神。<35> 它强调了这样一种信念,即通过积功避过,个人拥有塑造自身命运的力量,并能带来直接而切实的利益。这种观点与大众对因果报应的理解一致,视其为一种动态的、可形塑的力量,强调了一种积极主动的道德观和命运观。

19世纪,中国第一位新教牧师梁发对民间宗教对待罪恶和道德的态度提出了批判性的观点。他的《劝世良言》对那个时代盛行的道德和宗教习俗进行了批判。虽然梁发的作品属于善书传统,但他特别针对性地批评了传统的罪与功德观念。<36>

梁发观察到,这些善书通常由富人资助和分发,意在为自己积功德以获得更好的转世。向寺庙捐款或为佛像镀金等常见做法也是达到这一目的的手段。然而,梁发反思了自己早期参与佛教赎罪实践的经历,批评这种方法背后的道德观过于功利,掩盖了道德的本质。这些文本提倡以自我修养和反省作为通往道德良善的途径,却忽视了神圣救赎的必要性。

从诵读佛经到信奉基督教,他的属灵历程深刻地影响了他的反思。梁发相信,日常的罪恶和罪过无法通过传统习俗得到纠正,这使他开始依赖“耶稣代赎罪之功劳”,而不是自己的努力。<37> 这一启示改变了他的道德观,他将道德的改善归功于圣灵,而非人之努力。

梁发将基督教对待罪和救赎的方法与民间宗教的做法进行对比。他谴责迷信活动的泛滥和多神崇拜,视其为确保尘世利益和消解来世恐惧的手段,而没有促进真正的道德转变。在梁发看来,基督教信仰的美德超越了物质利益,强调对真神的认识、圣经的神圣性,以及耶稣为救主,其赎罪祭洁净了人的罪孽。这与民间宗教中普遍存在的物质手段和恐惧倾向形成了鲜明对比。<38>

梁发将重点从将功抵罪转向追求真理和明辨上帝的旨意,在基督教框架内重新定义了传统道德。对他来说,健康和财富与属天应许的永恒喜悦相比只是短暂的。他强调神的救赎、人类道德的固有缺陷以及基督教上帝的至高权威,这使得对罪和救赎的理解发生了根本性的转变,与他所处时代的主流信仰和习俗大相径庭。

尾声

本文探讨了明清中国对基督教“罪”概念的接受,揭示了基督教神学与中国文化和宗教习俗之间复杂的互动。智识阶层,如耶稣会传教士和中国天主教徒,通过儒家和佛教视角努力将基督教信仰纳入本土道德框架。罪在民间宗教中的演变,特别是受善书的影响,凸显了佛教—道教与儒家伦理的动态融合。19世纪梁发的批判标志着一个重大转变,他挑战了关于罪与功的传统观点,主张从基督教角度将神的救赎置于人的努力之上。从交易型道德观到神恩主导的明显转变,代表了明清中国对罪与道德的潜在调整。

基督教神学与中国文化在这一时期的互动并非简单的强加,而是动态的对话。基督教的“罪”观念在中国当时的精神图景中产生了共鸣,但根本的差异依然存在。例如,在明清之际的动乱中,儒学界对罪恶和罪责的认识有所提高,表现出前所未有的“自讼”或“自责”的意愿。<39> 这种自省的姿态鉴于其对罪责的关注,很可能增强了基督教对某些文人的吸引力。然而,对于这些面临道德失败的士大夫来说,克己修身依旧被看作解决之道,其过程缺少宗教内容和仪式表达。虽然悔恨的情绪存在,但没有发展成一套具有相应救赎圣礼的“罪”之神学。

<1>基督教在唐、元时期已传入中国。但总的来说,这些早期基督教运动的资料太少,难以支持严肃的神学研究。见Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China (Malden: Wiley-Blackwell, 2012), 1–15.

<2> Zhuo Xinping, “The Concept of Original Sin in the Cultural Encounter Between East and West,” in Christianity and Modernization: A Chinese Debate, ed. Philip L. Wickeri and Lois Cole (Hong Kong: DAGA Press, 1995), 91–100.

<3> Jacques Gernet, Chine et christianisme: action et réaction (Paris: Gallimard, 1982).

<4> Alexander Chow, “The East Asian Rediscovery of Sin,” Studies in World Christianity 19, no. 2 (2013): 126–40.

<5> Mark Strand, “Explaining Sin in a Chinese Context,” Missiology: An International Review XXVIII, no. 4 (October 2000): 427–41.

<6> Jackson Wu, “We Compromise the Gospel When We Settle for Truth: How ‘Right’ Interpretations Lead to ‘Wrong’ Contextualization,” Global Missiology (January 2013): 1–29.

<7> Danny Hsu, “Contextualizing ‘Sin’ in Chinese Culture: A Historian’s Perspective,” Studies in World Christianity 22, no. 2 (2016): 105–24.

<8> Andrew Loke, Evil, Sin, and Christian Theism (New York: Routledge, 2022), 33–5, 39–41.

<9>关于该词在东亚的广泛影响,见Chow, “The East Asian Rediscovery of Sin.” 本文将重点讨论“罪”在中国的接受情况。

<10>许慎,《说文解字》卷七,“网”;卷十四,“辛”。

<11> Wolfram Eberhard, Guilt and Sin in Traditional China (Berkeley, CA: University of California Press, 1967), 13.

<12> Zhang Qingxiong, “Sin and Evil in Christian and Confucian Perspectives,” in Christianity and Chinese Culture, ed. Miikka Ruokanen and Paulos Huang (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 22–36.

<13> Benjamin Schwartz, “Transcendence in Ancient China,” Daedalus (Summer 1975): 57–68. Walter Brueggemann, The Prophetic Imagination (Minneapolis: Fortress Press, 2018).

<14>关于早期儒家的世界观,见 Diane Obenchain, “Ministers of the Moral Order” (PhD diss., Harvard University, 1984). 关于宋代新儒学受佛教影响而兴起,参见余英时,《朱熹的历史世界》,台北:允辰文化,2003 年。

<15> Erik Zürcher, “Confucian and Christian Religiosity in Late Ming China,” The Catholic Historical Review 83, no. 4 (1997): 614–53.

<16>以下分析大多来自 Erik Zürcher, “Buddhist Chanhui and Christian Confession in Seventeenth-Century China,” in Forgive Us Our Sins, ed. Nicolas Standaert and Ad Dudink (Nettetal: Steyler Verlag, 2006), 103–27.

<17> Ibid.,113–4, 116.

<18> Ibid.,106.

<19> Ibid.,118–9.

<20> Eugenio Menegon, “Deliver Us from Evil: Confession and Salvation in Seventeenth- and Eighteenth-Century Chinese Catholicism,” Cristianesimo nella Storia: Studies in History, Theology and Exegesis 31 (2010): 551–98.

<21> Eugenio Menegon, Ancestors, Virgins, & Friars: Christianity as a Local Religion in Late Imperial China (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2009), 209–10, 230–6.

<22> Menegon, “Deliver Us from Evil,” 563–4, 575–81.

<23> Arthur F. Wright, Buddhism in Chinese History (Stanford: Stanford University Press, 1991), 6.

<24> Eberhard, Guilt and Sin in Traditional China, 83.

<25> Ibid., 88. 研究发现,有关宗教犯罪的材料没有明显变化,这表明精英阶层对各种罪恶的态度相当稳定。

<26> Randall Nadeau, “Chinese Religion in the Shang and Zhou Dynasties,” in The Wiley-Blackwell Companion to Chinese Religions, ed. Randall L. Nadeau (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 27–49.

<27> Kenneth Ch’en, Buddhism in China: A Historical Survey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964), Ch. 2.

<28> Eberhard所研究的应是《正法念处经》(Saddharmasmṛty-upasthāna sutra)所描述的地狱和报应经文。Eberhard, Guilt and Sin in Traditional China, 25.

<29> Ibid.,61–3, 70–5. 表1至表3显示宗教类罪的数量和严重程度随着时间的推移而减少,而社会类罪的变化则相反。

<30> Cynthia Brokaw, “Yüan Huang (1553–1606) and the Ledgers of Merit and Demerit,” Harvard Journal of Asiatic Studies 47, no. 1 (June 1987): 137–95. 文章第153页至第169页讨论了袁黄对功过制度的推崇。

<31> Ch’en, Buddhism in China, 338–50. 关于中国民间宗教中的千禧年论,见Hubert Michael Seiwert, Popular Religious Movements and Heterodox Sects in Chinese History (Leiden: Brill, 2003), 37–8, 197–205, 341–2.

<32>明清两代皇帝经常下令编辑出版善书,极大地推动了其社会接受度。见陈霞,《道教劝善书研究》,成都:巴蜀书社,1999年,第142—143、153—163页。酒井忠夫统计了1850年前多达285种清朝道德书籍,然并不详尽。酒井忠夫,《中国善书研究》,南京:江苏人民出版社,2010年。与之密切相关的一种体裁是宝卷,即叙事化的教派经书,强调对民间神灵的虔诚和自身的道德教化。Daniel L. Overmyer, Precious Volumes: An Introduction to Chinese Sectarian Scriptures from the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999).

<33>酒井忠夫,《中国善书研究》,第9—21页。

<34>例如,拯救他人生命可记100分,而在饥荒时期囤积大米则扣100分。见 Cynthia Joanne Brokaw, The Ledgers of Merit and Demerit: Social Change and Moral Order in Late Imperial China (Princeton: Princeton University Press, 1991), 3–4. 有关功过格机制的更多详情,参见陈霞,《道教劝善书研究》,第94—111页。

<35>这种“行善改命”的精神是袁黄(1533—1606)所著经典善书《了凡四训》的中心思想。游子安,《善与人同:明清以来的慈善与教化》,北京:中华书局,2005 年,第56、236页。

<36> Zexi Sun, “Translating the Christian Moral Message: Reading Liang Fa’s Good Words to Admonish the Age in the Tradition of Morality Books,” in Studies in World Christianity 24, no. 2 (2018): 98–113. 关于梁发的生平和影响,见 Jonathan A. Seitz, “Liang Fa (Liang A-fa): Leader in Chinese Indigenization,” in Builders of the Chinese Church: Pioneer Protestant Missionaries and Chinese Church Leaders, ed. G. Wright Doyle (Eugene: Pickwick Publications, 2015), 49–64.

<37>梁发,《劝世良言》,收入《近代史资料》总39号,北京:中华书局,1979年,第79—82页。

<38> Sun, “Translating the Christian Moral Message,” 106–8.

<39> Wu Pei-yi, “Self-Examination and Confession of Sins in Traditional China,” Harvard Journal of Asiatic Studies 39, no. 1 (1979): 5–38.

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第22期的主题是“文化本位主义”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

发表回复