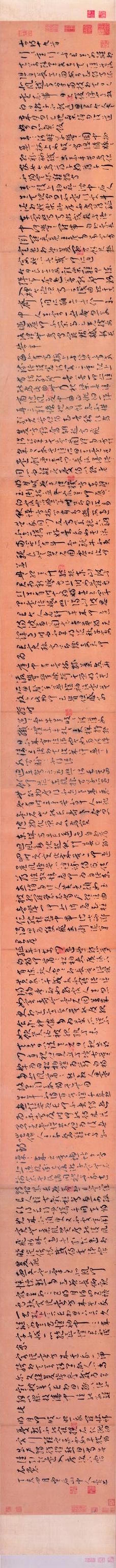

《世代》封面二字,分别来自王宠(1494—1533)、陆游(1125—1210)笔墨。

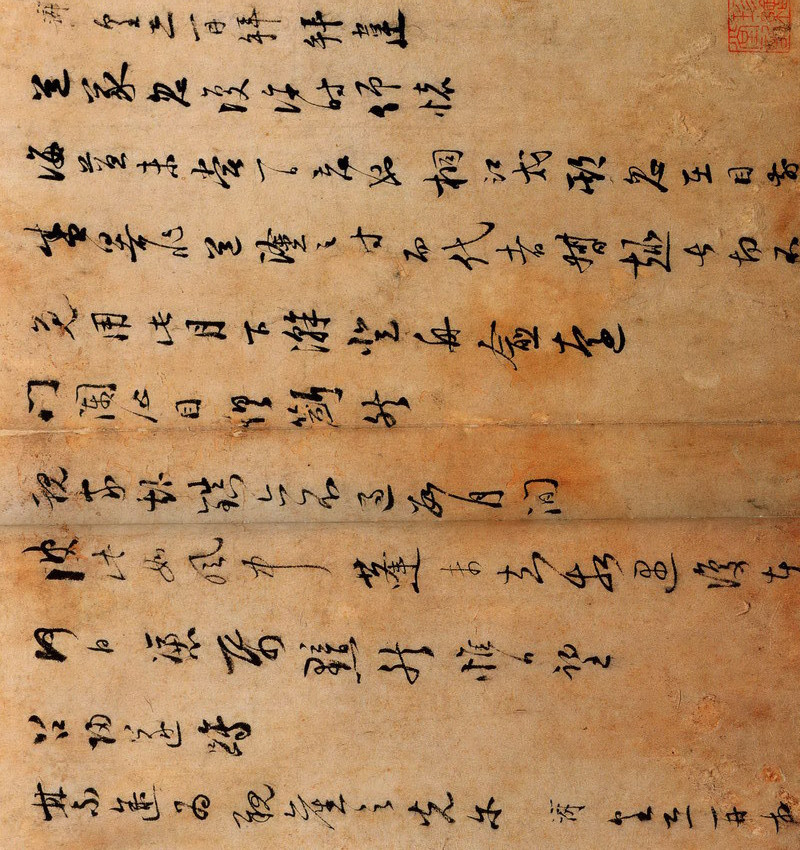

“世”字,出自王宠1527年手书《古诗十九首》一句:

“人生寄一世,奄忽若飙尘”。

原作藏于上海博物馆。尺寸:29.3厘米,380.1厘米。

《古诗十九首》,至少最早收于萧统(501—531)主编《文选》,史称《昭明文选》。

“代”字,出自陆游1186年手札——史称《拜违道义帖》或《桐江帖》——一句:

“桐江戍期,忽在目前,盛暑非道涂之时,而代者督趣甚切,不免用此月下濣登舟”。

原作藏于北京故宫博物院。

此文首发于《世代》。若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过此电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。

王宠书《古诗十九首》,https://i1.kknews.cc/large/2a380005226e9153f808,

陆游书《拜违道义帖》,http://img104.ph.126.net/d0ulL01ckTFrqYqB3s0OhQ==/2037315881433696176.jpg。