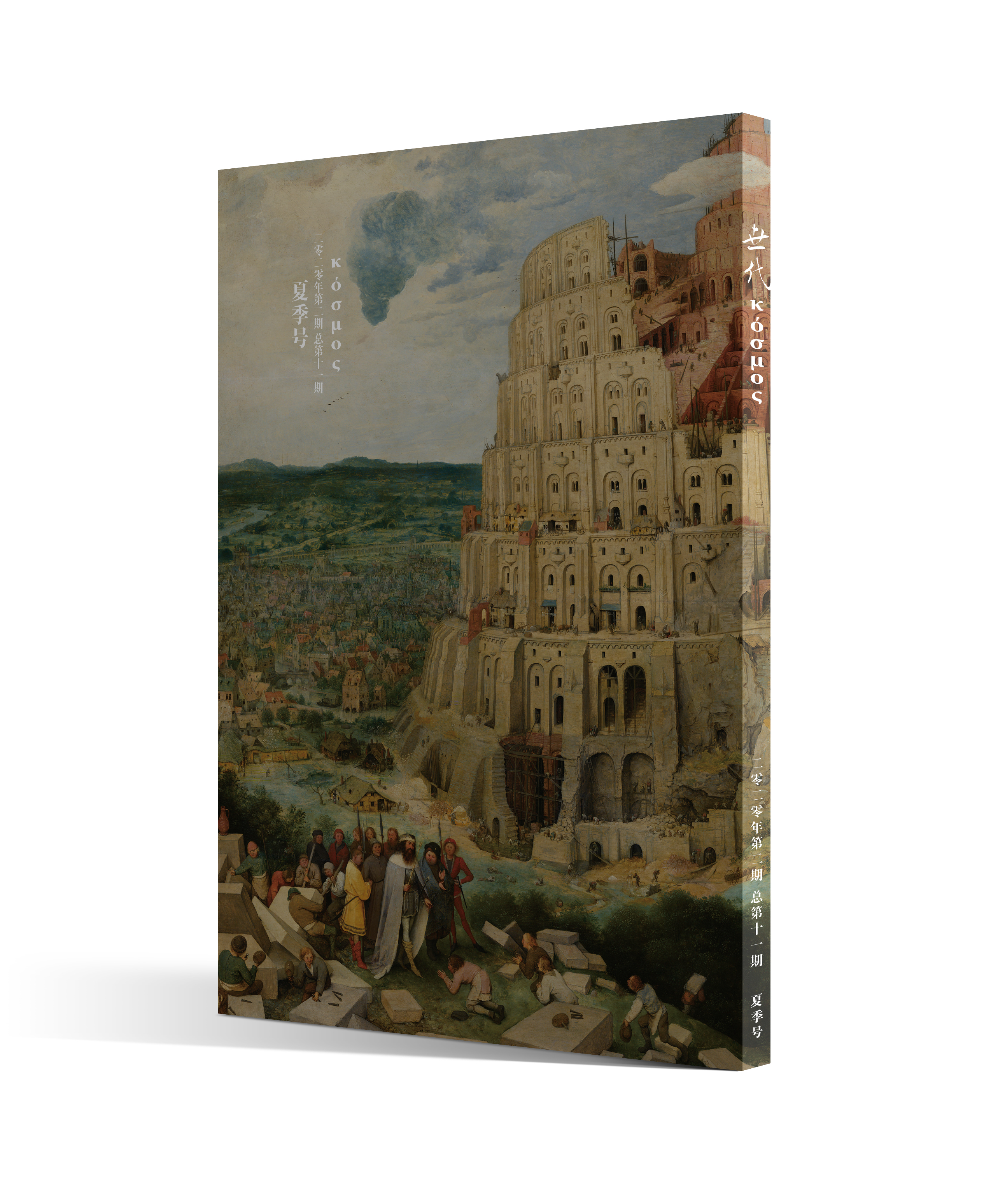

盘旋盘旋在渐渐开阔的螺旋中,

猎鹰再听不见驯鹰人的呼声;

万物崩散;中心难再维系;

世界上散布着一派狼藉。

——叶芝

“再度降临”节选,见《叶芝诗集》(中)/[爱尔兰]叶芝(William Butler Yeats,1865——1939),傅浩译,河北教育出版社,2003年。

图片来源:https://theimaginativeconservative.org/2019/11/the-second-coming-william-butler-yeats.html

选诗/选图:丁祖潘;美术编辑:陆军。