五四时期,各种观念和社会力量风起云涌,20世纪初叶的中国因之看起来充满了种种可能性。

在此前救国浪潮接连冲击之下,感时忧世的知识分子纷纷转向西方(包括明治维新之后的日本)寻求新民强国之途:西方的“奇技淫巧”、文物制度,乃至宗教艺术,先后为国人称羡效仿。

特别是新文化运动以还,一时间国人言必称“德先生”(民主)与“赛先生”(科学),“基先生”(基督教)也不乏拥趸。

将三位“先生”相提并论而无违和之感,这是向来思想多变的陈独秀(1879—1942)在五四被捕前后给时人的一大困惑。

在他眼中,作为西方文明道德之源的基督教,同样可假使于中国社会的补偏救弊,此谓得其“宗教利益”。而在此视野之下,耶稣并非神之子,而仅仅是人之子:一个具有崇高人格的道德典范。当时的中国教会不少人欢迎这种实用主义式的基督教论说,原因固然有其自由神学思想方面的特点,也反映了他们在救国这一时代洪流中整合教会与社会的努力。

一、 被捕入狱

1919年6月11日傍晚,北京香厂新世界商场灯火通明。这座五层大楼里的戏院、书店、台球场人来人往,四层露台放映的电影吸引了不少人前来观看。然而,看似繁华热闹的京城夜市,空气中却弥漫着某种紧张气氛。<1>

一个多月前,来自北京13所大专学校的3000余名学生齐集天安门前的广场,随后向东交民巷进发,一路高喊“拒绝在巴黎和会上签字”、“内除国贼,外抗强权”、“还我青岛”等口号。学生运动旋遭北京政府镇压,数千学生被捕,监狱不敷使用,乃至北大教学楼被征用来充当关押学生的临时监狱。北京学生的示威运动得到全国各地纷纷响应。6月3日,上海各界举行民众大会,号召全国罢工罢市支持学生。至此,这场学生运动扩大到工商界。5日,北京政府被迫释放了全部被捕学生。<2> 10日,政府接受亲日派官员交通总长兼交通银行总理曹汝霖(1877—1966)、驻日公使章宗祥(1879—1962)和币制改革局总裁兼交通银行董事长陆宗舆(1876—1941)的辞呈。学生打了一次胜仗。

经此事件后,段祺瑞(1865—1936)政府威信扫地,人心思动,京师警察厅和保安队感到莫大压力。尤其是外右五区警察署不久前曾发现一张传单,内中说有人图谋在新世界商场抛扔炸弹。署长连忙抽派便衣装成游客侦查,保安队也加派侦探严密监视。整个商场暗探遍布,如临大敌。

晚八时许,商场内一头戴白帽身着西服的男子行色匆匆,上下楼频繁,衣袋膨满,行踪诡异,立刻引起两名暗探注意。两人尾随其后来到新世界屋顶花园,当该男子正要往下扔撒物件时,埋伏一旁的便衣迅疾冲出将其抓获,从该人身上搜出物品若干,其中有《北京市民宣言》传单数百张,名片一张,其上赫然印着该人姓名:陈独秀。<3>

根据警察厅记录的口供,陈独秀谎称自己虽散发传单,却未起草传单内容,不过是受人指使代为散发。<4> 警察厅认为传单内容煽惑扰乱,教唆民众暴动,触犯刑律,因未能找到坐实陈独秀为宣言起草者的证据,故而顶住北京社会各界请准保释的舆论压力,将陈暂且收押在拘留所。

陈独秀起草印发的这份《北京市民宣言》,以和平之名向当局提出五点要求,其中要当局取消步兵统领和警备司令两机关,保安队改由市民自行组织。否则,社会各界要直接行动起来,根本改造中国政治社会。<5> 如此激进的要求近于以暴动夺权要挟政府改组安全机构,一旦坐实触犯刑律,陈独秀恐不只有囹圄之忧,更有性命之虞。陈此时谎称自己并未起草宣言,人性之软弱无可厚非。

从北大文科教授、新文化运动的旗手,到街头散发政治传单的活动人士,转变之因大概是一向关注政治的陈独秀,从五四学生运动中,看到了中国民族主义的政治力量。他脱去长袍换上白帽西服,步出讲台加入街头抗议,以实际行动支持、鼓励早先的学生运动。陈独秀曾将五四运动的精神概括为直接行动和牺牲精神。<6> 他这次散发传单被捕,确实是一次不怕牺牲的直接行动。支持学生的行动导致入狱,加上新文化运动精神领袖的地位,使得陈独秀后来被看做五四运动的领袖,尽管事实上就五四运动民族主义的兴起和政治组织的建立而言,他都不能算作领袖。

二、无宗派的基督徒?

拘留所的报告显明陈独秀在狱中并未遭到恶待,头痛、胃病都得到狱医及时治疗。<7> 这三个多月的牢狱生活于他或许正是“人生最高尚优美的生活”,因为他实现了被捕前“出研究室进监狱”的诺言。<8>

胡适(1891—1962)曾在上世纪五十年代回忆新文化运动始末时,提到陈独秀的狱中生活。据说,陈在拘留所没有书报可看,只能读一本官话本的圣经,结果受感动,出狱后一反此前否定宗教的态度,写了两篇提倡宗教的文章,前后变化之巨令人大跌眼镜。这两篇文章一篇是《基督教与中国人》(1920年2月1日),另一篇是《新文化运动是什么》(1920年4月1日)。胡适推测陈独秀在拘留所期间,潜心思考,感到精神上需要一种“新宗教”。这种“新宗教”起先是基督教,后来慢慢趋向20世纪的共产主义。而在这种精神需要萌发的初期,陈独秀可以说“是一个无宗派的基督徒”。<9>

从这段文字的上下文分析,胡适为了说明共产主义带有宗教色彩,先引用李大钊(1889—1927)对俄国十月革命的看法,即布尔什维主义是群众运动和“宗教的权威”,继而点出陈独秀出狱后走向作为“新宗教”的共产主义。胡适的重点不在基督教如何影响了陈独秀,而是试图为陈出狱后转向基督教继而接受共产主义提供一种思想连续性方面的说明。因此,这段看似孤证的记述仍有思想史方面的某种价值。然而,说陈独秀此时是一个无宗派的基督徒,显然是胡适的夸大。

正如胡适所说,陈独秀转变了对宗教特别是基督教的态度,令人惊怪。可惊可怪之处在于,这位新文化运动的旗手,此前虽说较之于儒释,更垂青耶教 <10>,但总体而言对基督教持批评否定态度:基督教犹如儒家之纲常名教,难与民主平等握手 <11> ;与鬼神迷信相埒,无法与科学理性言和。<12> 不过,陈独秀由之前反对基督教到部分肯定基督教,确是发生在五四学生运动被捕前后,直到他于1920年5月转向马克思主义。

1919年9月16日,经过多方呼吁努力,特别是安徽同乡联名作保,陈独秀在拘留所被看押三个多月后予以保释,只是出监后仍需受警察厅监视。从监狱出来回到“研究室”,陈独秀除了继续研究他所关心的政治,发表政论文章之外,还写了一首带有基督教色彩的诗《答半农的<D—!>诗》。<13>

陈出狱后,刘半农在《新青年》发表长诗《D—!》以为纪念。该诗可能作于陈入狱期间,除了表达思念友人之外,与同期刊登的诗歌如胡适的《威权》、李大钊的《欢迎独秀出狱》表达了同样的主旨:抗议威权。在李大钊笔下,陈独秀化身为光明 <14> ,而刘半农的诗歌借用基督教的元素,以浪漫的手法把陈独秀当做创造光明、牺牲自我的神明!<15>

相比之下,陈在《答半农的<D—!>诗》中的回复显得谦卑得多。他从永恒无限的视角出发轻看这三个多月的狱中生活,并表达了对当权者的饶恕和同情,认为受压者并不比压迫者优越,两者都不完全,终有一天会彼此言和,互相接纳,甚至成为一家人,一同走向光明。因为“当真彻底的人,只看见可怜的弟兄,不看见可恨的仇敌”。这首诗提到洗礼、平安、感恩等基督教词汇,在末尾似乎暗示了某种道成肉身的神学意涵。

我们不能高估诗性语言在传达作者理性认识方面的可靠性。陈独秀此时对基督教的认识转变,主要见于该诗发表两个多月之后的《基督教与中国人》。<16>

三、基督教与中国人

20世纪初特别是新文化运动期间,有影响力的中国知识分子大多反对基督信仰。<17> 中国人写了大量反教作品。大致从1917年到1921年,国内兴起讨论宗教问题的思潮,特别是少年中国学会于1921年春发起的宗教问题大讨论,更是将宗教问题的探讨推向高潮。与过去一昧排外仇洋不同,这段时期知识阶层发表的文字,大多能够以平和的态度就宗教的起源、本质、社会功用等理论问题作理性探讨,少意气之争。<18>

蔡元培(1868—1940)提出用美育代替宗教,以去宗教门户之见、自相纷争之弊,收陶冶性情、养成高尚人格之效。<19> 胡适虽反对灵魂不朽,认为基督教不过是无凭据的神话,但承认耶稣的伟大在于其高尚的人格,为时人敬爱、后人崇拜,也就是所谓“立德的不朽”。他主张用社会“大我”的不朽来取代宗教。<20> 朱执信(1885—1920)的态度相当偏激,他从圣经十童女的比喻(太25:1—13)和耶稣咒诅无花果树(可11:12—14)的记载中,竟然得出结论说耶稣的人格是偏狭、利己、好复仇,毫无自由平等和博爱。<21> 王星拱(1887—1949)认为宗教(包括基督教)的态度是不经研究不经证明而信从,弊多利少,且与科学精神相违背,故此他反对一切宗教。<22>

此外,李大钊将耶稣列入古往今来勇于践行言论自由和良知自由的伟人榜,尽管这些伟人所主张和持守的学说教义未必合于他所认为的真理。<23> 胡适所接受且肯定的是作为人的耶稣殉道,而不是作为上帝儿子的耶稣受难。<24> 将耶稣的属性一分为二,肯定其作为宗教创始人的伟大,去除其作为神子的神性,此种基督教观也反映在陈独秀此时对基督教的认识中。

陈独秀虽未参与是次宗教论争,但他写的《基督教与中国人》一文,代表了从非教会(non-Church)的立场来认识耶稣。<25> 该文呼吁中国青年要重视研究基督教。由于这篇文章出自新文化运动主将手笔,且持论有据,自成一说,故引起当时国内外教会界的重视。<26>

1,冲突的检讨

文章开头批评国人长期以来以“圣教”(即孔教)之民自居,盲目排外,以基督教为邪教,故而既未能正视基督教来华日久,信众广泛,已成中国社会之重大问题,遑论对基督教加以研究,提出解决办法。因而该文的立意,即敦促国人改变对基督教贬斥轻看的态度,而要把它当做与生活相关的值得研究的重大问题,以期得到该“宗教的利益”。

确实,不可否认中国文化自古以来就有排外传统。早在基督教来华以前,中国人就发明一套词汇,来标识偏离某种特定观念或习俗的言行,冠之以“异端”、“左道”或“邪说”,皆因其不符所谓的“圣人之道”。这些词汇曾被唐人韩愈(768—824)用来贬低佛教。明清以降,理学家用这些词汇来反对基督教,19世纪承袭了这一反教传统。<27> 特别是1860年清政府被迫签订《北京条约》,全面开放教禁之后,基督教俨然成为外国列强侵略中国的急先锋。加之官绅与传教士和信徒的利益冲突日趋剧烈,教案频发,终于酿成1900年义和团仇洋排外的惨祸。

然而灾难过后,基督教人数不减反增。据统计,1889年全国受餐信徒总数为37,287人,1900年达到85,000人,1920年增至366,524人。国内宣教会1900年有61个,1920年增至130个。信徒的社会地位提高,仅1912年广东省官员中基督徒就占了65%,大大增强了基督教的社会影响力。教会教育涵盖范围从之前的教育信徒儿童,扩大到中学和高等教育,有14所教会学校被列为大学。<28>

陈独秀指出基督教在中国是不容忽视的存在现象,应当加以研究。那么,他所谓的研究目标(即宗教利益)是什么呢?基督教会给中国人带来哪些利益呢?在回答这个问题之前,陈独秀首先检讨基督教来华产生诸多冲突的原因。

这些原因大致可分为教内和教外十个方面。教内原因包括(1)挂名基督徒(“吃教者”)多于真信徒,为教外人所不齿;(2)新约记载与耶稣往来的人为底层穷人,没有富人,此种信仰对象难被官本位的中国人所接受;(3)基督教义与中国人的祭祖和偶像崇拜冲突;(4)白话文译本的圣经不如中国传统经典《四书五经》语言古雅;(5)天主教的神秘主义易引起国人好奇揣测,继之以谣言四起。

教外原因包括(1)基督教被西方列强当做侵华工具,所以招中国人怨恨;(2)中国历来有尊华攘夷,排斥异端的传统,故而带来(3)文教官员与信徒的冲突;(4)受条约保护的教士干预当地司法,造成政教冲突;(5)民众出于无知播散谣言。

这些原因有些是基督教义与中国文化的龃龉,有些是出于中国文化传统的排外思想,有些是现实政治与宗教复杂的张力关系,有些则纯粹出于民众无端的猜测。陈独秀站在同情基督教的立场,认为产生冲突的主要问题出在中国人一方。

2,取长补短

认清这些产生问题的原因,就算是了解研究了基督教(即对基督教有了“觉悟”),但不能止步于此,还要取基督教之长补中国文化之短,此谓“得到宗教的利益”(即对基督教有“甚深的觉悟”)。

陈独秀从比较文化的视角,认为中国文化的心理根基(“源泉”)是伦理道义,讲求规范、偏于后天习得的知识和理性,而短于发乎内心、重在先天就有的自然和本能,而后者正是西洋文化心理的根基所在——美与宗教的情感。由伦理道义发动的行为,有时是表面的虚伪的,不如由情感流露出来的行为那般自然、真纯,而且较之于伦理知识,情感更能催动人起而行之。因此,情感比道义知识更应值得重视,更何况情感是人类的普遍天性呢。

中国文化的源泉缺少美与宗教的情感,正是中国社会麻木不仁甚至堕落的原因之一。因此,要拿美与宗教来利导中国人的情感,让“美与宗教的情感,纯洁和深入普遍我们生命源泉底里面”。这样一来,情感的自然本能被激发起来,就会催人行动,展现一种蓬勃进取的精神风貌,荡涤中国社会原有的冷漠怠惰,在此基础上解救国家民族于危亡。总之,宗教的利益似可呈现为这一相续关系:宗教——情感——行动——精神更新——救国。

陈独秀将基督教一分为二,认为基督教的“创世说”、“三位一体”和神迹奇事,已被近代以来的历史学和科学证明不过是子虚乌有的传说附会,是应该抛弃的“旧信仰”,而值得寻求的“新信仰”是一种高举爱的宗教:“基督教底根本教义只是信与爱,别的都是枝叶”。进一步言之,作为一种理想的基督教,所求于人的不过是学效一种人格典范:耶稣的崇高人格和热烈情感。在陈独秀眼中,耶稣作为伟大宗教的创始人值得敬佩,但仍是一个普通人,一个凡人,或者社会改革家,而不是上帝之子。

3,耶稣的人格精神

陈独秀将耶稣的人格精神概括为“崇高的牺牲精神”、“伟大的宽恕精神”和“平等的博爱精神”。他引用来支持这三种精神的三组经文全部出自四福音书。

从今天的眼光来看,陈独秀对经文的理解首先是去除耶稣的神性,只从人性来看耶稣的言行,从而把耶稣当做可以效法的道德模范和行为榜样。而事实上,这三组经文呈现的伦理教训,均建基于神学前提。

比如,第一组经文的主题是耶稣为罪人牺牲,门徒当舍己跟从主(约6:51、55—56;太10:37—38,16:25)。耶稣说自己是从天上降下来的生命的粮,人吃喝这生命的粮(耶稣的血和肉)就是分享耶稣的生命之道,就能得着永生。这里点出了耶稣的神性,以及罪人与耶稣联合的方式及益处。门徒背上十字架是为了跟从主,牺牲生命也是为了主的缘故。

第二组经文谈到天父的赦罪、门徒的悔改和爱邻人,为仇敌祷告(太5:39—40、43—45,6:14,9:13;路7:47,15:7、10,24:47)。门徒之所以要饶恕别人的罪,是因为天父已经饶恕自己的罪。门徒因为被收纳成为天父的儿女,才能有动力有目标地活出天父恩慈完全的性情,以善胜恶。

第三组经文谈到耶稣关心穷人、爱罪人,以及门徒当爱人如己、彼此相爱(太11:5,19:19、21、24,22:37—40;路15:1—7,20:3—4 <29> ;约13:34)。门徒要爱人如己,施舍给穷人,除了这是在遵从主的命令,更根本的原因是人无论贫富,都是按照神的形象所造,所以以平等待他人,实则是尊重按自己形象造人的那位神。

总之,三组经文的伦理教训,根植于耶稣的受死代赎、天父赦罪和人按神的形象受造,倘若抽调后者,以上三种精神无异于人本主义之下的伦理美德。而在陈独秀看来,这种抽空神学的伦理美德,或者说作为道德榜样的耶稣体现的人格和情感,才是基督教的根本教义。换言之,基督教的核心是作为人格典范的耶稣,中国人效法耶稣崇高的人格和热烈的情感,就是得着了基督教的宗教利益。

陈独秀呼吁青年人要“直接去敲耶稣自己的门,要求他崇高的、伟大的人格和热烈的、深厚的情感与我合而为一”,将耶稣的人格和情感“培养在我们的血里,将我们从堕落在冷酷、黑暗、污浊坑中救起”。把上文陈对情感作用的论述连起来,宗教的利益逻辑即:宗教——情感——行为——人格——救国。这俨然是世俗化的基督教救国论。

问题在于,如此实用主义地对待基督教的态度,一旦新的主义冒出来宣扬更崇高的人格、更热烈的情感,基督教必然就会失去吸引力。果然,当陈独秀不久接受了苏俄的马列主义,就改口批判基督教,认为博爱、牺牲固然好,但对于帝国主义和资本主义则应有所限制,区别对待。<30>

文末,陈独秀将吃教者、利用基督教的政客与基督的规范做了鲜明对照。值得注意的是,陈借耶稣为“无产社会”辩护,有意将教会和耶稣区分开来。而耶稣对穷人的关爱,以及早期教会经历的共产式生活,似乎暗示基督教与社会主义存在某些相似之处。所以,不难理解为何《基督教与中国人》发表不久,陈便迅速转向共产主义。

胡适提到的第二篇文章《新文化运动是什么?》<31> ,大体延续《基督教与中国人》的思路,从社会价值方面来看待宗教的功用:宗教可以利导情感,激发行动。只是这种“新宗教”并无任何特定教义规范,就促进人和社会的利益而言,与美术、音乐的地位无分轩轾。这就意味着,与基督教的相遇或者转向基督教,带有明显的功利色彩,因而是暂时的。这既与救国图强此一迫切的时代课题相关,也是陈独秀多变的思想性格使然。

四、思想多变与外部环境

从“选学妖孽”、“康梁派”、革命“乱党”到新文化运动的旗手,再到后来的马列主义信徒、中共第一任总书记、左派反对派领袖,陈独秀一生思想的转变犹如走马灯一般让人应接不暇。但这并不是说他是一个望风使舵的机会主义者,相反,他的言行恰恰证明了其性格方面的真诚和独立:愿意身体力行所接受的信念,尽管这些信念通常不受欢迎,甚至可能给他带来灾难。<32> 早在陈独秀当年留学日本参加革命派时,他就因反对孙中山的“兴汉灭清”而拒绝加入同盟会,可见其独树一帜、不从时俗的个性,“他永远是他自己”。<33>

史华慈(Benjamin Schwartz,1916—1999)在概述陈独秀一生思想的演变历程后,认为要理解陈思想上的迅速变化,最好从外部发生的事件而非其思想内部来观察。因为陈并非象牙塔里的思想家,既不愿也无暇深入思考那些终极性问题。陈独秀深深卷入中国当时的处境,一旦在新环境压力之下,陈可能改变先前的观点而不必经历心理上的动荡。<34>

史氏的观察不无道理,揭示了社会型知识分子与学院型知识分子的思维差异,但这并不表示陈独秀多变的思想抉择,特别是他成年后的思想变化,缺少内在统一的目标,即救国图强。更有可能的是,这一目标主导了他对各种思想观念的理解和抉择。根据史氏提供的思路,发生在陈独秀五四被捕前后的两件事值得留意:朝鲜三一运动和国内教会的基督教救国论。二者似乎增加了他在这一时期对基督教的好感。

1,朝鲜三一运动

比五四运动早两个月爆发的朝鲜三一运动,是朝鲜民族反对日本殖民统治,要求民族独立的爱国运动。朝鲜民众在这次震撼日本当局的运动中,喊出“不独立,毋宁死”这句口号,激励了中国学生纷纷走向街头。<35>

这场运动的组织者带有明显的宗教色彩。天道教、基督教、佛教三教联合举事,发表《独立宣言书》,在其上签名的三十三位朝鲜民族代表,以基督徒人数为多。<36>

据时人后来记述,朝鲜基督教此前就有为了争取复国、民族独立而积极参政的传统。1907年,基督徒李儁(1859—1907)担心日韩合并,以密使身份赴海牙请诸国公断。事未成,李儁以身殉国,曾有言:耶稣为世人流血,吾侪国民,当为国流血。李儁之死,感动许多人信教。朝鲜基督徒遂将爱国与传教联系起来,以“耶稣为世人流血,吾侪国民,当为国流血”为其信条。一时间,教会成为“革命之发源地”。<37> 朝鲜教会逐渐壮大,遭到日本当局监视压制。在这次争取民族独立的三一运动中,上千基督徒被日本军警屠杀,教堂被毁无数,而争取独立运动的活动未绝。<38>

中国人纷纷在报刊发表评论和感想,赞扬朝鲜民众在运动中表现出来的和平手段和勇于牺牲的精神,同时也反思同样面临深重民族危机的国人之精神状态。这种反思和呼吁进一步推动了国人特别是学生的政治热情。<39> 朝鲜基督徒和学生不畏牺牲的精神,给此前斥基督教为迷信的陈独秀留下深刻印象,他声言从此不再轻看基督教 <40> ,不久又明确说不再反对基督教,也不反对学生信仰基督教。<41>

与中国的五四运动一样,朝鲜三一运动展现出民众直接参与政治行动的巨大能量和不畏牺牲的精神,增加了陈独秀对基督教的好感,也在某种程度上影响了陈对基督教的认识:耶稣崇高的牺牲精神。

但是,当将眼光转向国内的学生和基督徒时,陈独秀不禁感叹所见却是一片“死气沉沉”。<42> 情况果真如此吗?

2,基督教救国论

20世纪初,中国外受列强侵略威胁,内遭军阀混战荼毒,政治、经济、社会、文化等等陷入全面危机。知识分子普遍倾向将复杂的国家问题化约为某些终极问题,寻索从根本上和整体上解决国家重建问题的方案。于是,救国成为知识分子普遍的终极关怀。陈独秀认定只有德先生(民主)和赛先生(科学)才能拯救中国一切政治、道德、学术和思想上的危机,甚至为了拥护这两位先生甘愿断头流血。<43> 而此时中国的教会界,正在迎来地位相仿的“基先生”。

在救亡浪潮的冲击下,那些致力于建立教会与社会关联的教会领袖和信徒,不同意教会在世的唯一任务就是传福音拯救灵魂,他们除了为国家献上祷告之外,也积极探索救国的方向。<44>

美国布道家舍伍德·艾迪(Sherwood Eddy,1871—1963)的积极推动扩大了基督教救国论的影响。他于1914年第二次来华期间 <45> ,不到三个月就在天津、北京、保定、长沙等12个城市组织布道大会,参与者达12万人次之多,其中90%为非信徒。艾迪演讲的内容往往针对中国时局对症下药,引起国人共鸣,并将问题归结为耶稣教训与国家的关系,因而深受青年学生欢迎。他有一句名言:“要救国,必先正其心,而正心之法,惟有信仰上帝之慈爱与能力。” <46>

此外,基督教青年会在提倡人格救国论方面,也发挥了不可或缺的作用。青年会全国协会总干事余日章(1882—1936)认为,富国强种,必须从道德这一根本问题入手,其中最重要的是基督教提供的资源。

五四运动进一步强化国人的危机意识,也强化了中国教会向来持守的信念,即唯有基督教才能救国。据徐宝谦(1892—1944)记载,1919年和1920年举行的第12、13两届华北学生界夏令会,因五四运动的冲击,分别以“基督教救国”和“基督救国”为主题。这一时期的基督教救国论是一种全能的救国方案,即深信基督教能够直接提供拯救国家的办法,而人格救国正是这一方案的主要内容。<47> 陈独秀后来著文《基督教与中国人》推重耶稣的崇高人格,试图以此唤醒国人麻木冷漠之心,恐与基督教救国论不无联系:以耶稣的崇高人格和热烈感情,化入中国人血液,将国人从“堕落在冷酷、黑暗、污浊坑中救起”。

五、教会新派领袖的响应

《基督教与中国人》发表后,陈对基督教的同情态度旋即遭人批评 <48> ,却得到当时中国教会新派领袖的积极响应。新文化运动(或称为新思潮)宣称要“重新估定一切价值”,对象自然包括基督教。基督教如何适应新形势,是摆在当时关心基督信仰与文化处境如何关联的教会领袖和知识分子面前的课题。他们相当赞赏陈独秀敬佩耶稣人格的言论,并引用来说明基督教可以和新思潮相容。

赵紫宸(1888—1979)在思考基督教如何适应这一新情境之时,认为基督教传播的目的,在于创造一种新民族,这个民族从心里自然而然发挥耶稣的精神。基督教在中国得胜与否,端赖它能否将中国人造成一新民族,具有道德的力量和牺牲的精神。正如陈独秀所言,对基督教“甚深的觉悟”,在于要将耶稣崇高的人格和热烈的情感,培养在中国人的血液里。这也是新情境对基督教的期待(或“祈向”)。<49> 若果,基督教在国人心中就会脱离神话传说和繁文缛节的形式,呈现出真精神,与新情境调和。

他在为圣经的地位辩护时,借重陈独秀对基督教精神的概括,即基督教是爱的宗教,来证明圣经比古兰经、佛经、道德经,甚至儒家的四书五经更符合现代文化的特征。<50> 因为在赵看来,近代文化的要旨是人道主义,尊重人格,而圣经要义即是以人为本位。上帝爱人,所以道成肉身,救人脱罪恶,出死入生,得一新人格。耶稣的品格足以表彰人性,显发人心。

总之,基督教是尊重人类的宗教,圣经是尊重人类的经典。人道是因人格的宝贵而增长,人格是以人道的精神而现实的。<51>

时任燕京大学宗教学院院长、兼任燕大校长助理的刘廷芳(1892—1947),对新文化运动抱欢迎态度,认为它是“中国二十世纪文化的重生”,前途光明。刘廷芳将新文化运动对基督教的态度概括为六种,其中一种就是敬仰基督的人格和精神。和赵紫宸一样,他也引用了《基督教与中国人》同一段话,击节赞赏陈独秀对基督人格和精神的推重,认为陈其实是在提倡某种基督教救国论。<52>

曾担任北京基督教青年会学生干事的徐宝谦,于1920年2月22日在清华学校发表演说,称无论新思潮赞成或反对基督教,基督徒都应欢迎。因为基督教是真理,不怕反对。其次,这可以激励基督徒思想和研究信仰,以回应来自各方的意见。这些针对基督教的意见反对的多,赞成的少,赞成的意见中有摒弃教会、仪式和信条,唯独佩服耶稣的人格和精神,其中就包括陈独秀的《基督教与中国人》一文。<53> 基督徒若能持守耶稣的人格、精神和教训,就有助于培养国人思想之独立进步。<54> 这可算作是某种意义的基督教对新文化运动的影响。

六、结语及余论

随着1920年5月陈独秀发起成立上海“马克思主义研究会”,接受共产国际代表维经斯基(Grigori Voitinsky,中文名吴廷康,1893—1956)建议,在上海组建中国共产党,陈独秀最终放弃基督教而转向马克思主义,并在1922年夏天开始的“非基运动”中站在攻击基督教的“非基同盟”一边。鲁珍晞(Jessie G.Lutz)准确地指出,这一转变的原因在于,陈独秀未能在基督教中找到某种能够包罗万象的意识形态,也未能学到他想要的某种政团组织技巧。<55> 组建革命政党,开展政治活动,毕竟更能直接满足救国迫切形势的需要。

陈独秀批判教会、基督教义,乃至传教活动,却仍然被耶稣的人格和教训所吸引,矛盾之处一方面是因为他将基督教的伦理学说看做西方文化强大和进步的源泉之一,可为中国的伦理革命提供资源;另一方面是基督教入华以来,特别是19世纪以来与帝国主义纠缠不清,五四运动兴起的民族主义更是放大了基督教这一“原罪”,而以拥抱科学万能来批判旧信仰的陈独秀,又无法接受基督教传扬的上帝。

朝鲜三一运动将基督教与追求民族独立联合起来。朝鲜基督徒积极参政和勇于牺牲的精神,令陈独秀对基督教刮目相看,也在某种程度上影响了他对基督教义的理解。而20世纪初中国教会提出的基督教救国论,特别是作为一种理想而非宗教的基督教人格救国,曾让陈独秀增加对基督教的好感,并在某种意义上短暂考虑过这一救国方案。二者同时也影响了陈独秀从人本主义和实用主义的角度来认识基督教。

像同时代大多数转向西方寻求救国之道的知识分子一样,陈独秀对基督教的认识取向,服从于渴求从西方文化中找寻解决中国迫切问题的良方这一目标,这就决定了他缺少足够的耐心和冷静来深入思考基督教是什么、耶稣是谁,故而难免得出相当肤浅的答案。正如史华慈所说,所寻求的目标是什么,往往决定所找到的是什么。<56>

那些赞赏陈独秀推崇耶稣人格的教会新派领袖,还不至于引陈为同道。他们对陈文的引用,也许是某种护教策略,却也在在显示努力将基督信仰与新文化运动现实处境加以调和,可算是早期探索信仰本色化的尝试。至于这些尝试的前途如何及其原因,已超出本文论述范围。

五四时期大多数知识领袖,包括周作人(1885—1967)、张东荪(1886—1973)、高一涵(1885—1968)、胡适、钱玄同(1887—1939),尽管不接受基督教教义,整体上对基督教还是宽容的。<57> 他们和陈独秀对待基督教的态度类似:倾慕耶稣崇高的人格和精神,同时又拒绝耶稣的神性和批判教会。这种对基督教一分为二的态度,也影响了这一时期中国人反基督教的方式。

如果把陈独秀这一时期关于基督教的言论,放在中国近代以来反基督教的传统来看,陈独秀敬佩耶稣的人格,却排斥教会和宗教仪式,与一般的反基督教人士还是有所不同。而这是另一个值得研究考察的课题。

<1> 高一涵,《李大钊同志护送陈独秀出险》(1963年),见《文史资料选辑》第61辑,北京:中华书局,1979年,第62页。

<2> 许德珩,《“五四”运动六十周年》,见《文史资料选辑》第61辑,第21—29页;详见:周策纵,《五四运动史:现代中国的知识革命》,陈永明等译,北京:世界图书出版公司,2016年,第107—112页。

<3>《五四时期陈独秀被捕档案汇编》,见《北京档案史料》1986年第1期,第3—4页。

<4> 同上,第5页。《北京市民宣言》实际由陈独秀起草,胡适译为英文,最后由陈独秀和高一涵联系印刷所印出并向群众散发。见高一涵,《李大钊同志护送陈独秀出险》。胡适也指出传单系陈“自撰并出资自印”,见《胡适口述自传》,唐德刚整理翻译,安徽:安徽教育出版社,2005年,第198页。

<5>《北京市民宣言》,见《陈独秀著作选编》(以下简称《选编》)第二卷,上海:上海人民出版社,2014年,第116页。

<6> 陈独秀,《五四运动的精神是什么?》,《时报》1920年4月22日,载《选编》第二卷,第222—223页。

<7>《五四时期陈独秀被捕档案汇编》,见《北京档案史料》1986年第1期,第11页。

<8> 陈独秀在《每周评论》第25号署名“只眼”发表的《随感录》中写道:“世界文明发源地有二:一是科学研究室,一是监狱。我们青年要立志出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室,这才是人生最高尚优美的生活。”(见《选编》第二卷,第112页。)三天后,陈被京师警察厅以散发非法传单煽惑人心罪名逮捕。

<9> 胡适,《四十年来中国文艺复兴运动留下的抗暴消毒力量——中国共产党清算胡适思想的历史意义》(1955年),收入《胡适手稿》第九集(下),台北:胡适纪念馆,1970年,第505—509页。

<10> 比如在生死爱欲问题上,陈独秀认为基督教主张的神爱世人以及人类彼此相爱,比佛教的绝死弃爱更为可取。(独秀,《<绛纱记>序》,《甲寅杂志》1卷第7号,见《选编》第一卷,第156页。)在社会价值方面,基督教胜于孔教。(独秀,《答刘竞夫》,《新青年》第3卷第3号,1917年5月1日,见《选编》第一卷,第341页)

<11> 陈独秀,《法兰西人与近世文明》,《青年杂志》(自1916年9月1日起更名为《新青年》),第1卷第1号,1915年9月15日,见《新青年》(北京:中国书店,2011年)。

<12> 陈独秀,《随感录》,《新青年》第5卷第2号,1918年8月15日;赫克尔(Ernst Haeckel),《科学与基督教》,陈独秀译,《新青年》第3卷第6号,1917年8月1日,另见《新青年》第4卷第1号,1918年2月15日。

<13> 独秀,《答半农的<D—!>诗》,《新青年》第7卷第2号,1919年11月15日。

<14> 李大钊,《欢迎独秀出狱》,《新青年》第6卷第6号,1919年11月1日。

<15> 刘半农,《D—!》,《新青年》第6卷第6号,1919年11月1日。

<16> 陈独秀,《基督教与中国人》,《新青年》第7卷第3号,1920年2月1日。

<17> 邵玉铭,《二十世纪初中国知识分子对基督教的态度》,见刘小枫主编,《道与言——华夏文化与基督文化相遇》,上海:上海三联书店,1995年,第333—356页。

<18> 张钦士编,《国内近十年之宗教思潮》序言,燕京华文学校研究科参考材料,1927年。

<19> 蔡孑民,《以美育代宗教说》,《新青年》第3卷第6号,1917年8月。

<20> 胡适,《不朽——我的宗教》,《新青年》第6卷第2号,1919年2月15日。

<21> 朱执信,《耶稣是什么东西》,《民国日报》1919年12月25日,载于唐晓峰、王帅编,《民国时期非基督教运动重要文献汇编》(以下简称《汇编》),北京:社会科学文献出版社,2015年,第3—10页。

<22> 王星拱,《宗教问题演讲之一》,《少年中国》2卷8号,1921年2月,载张钦士编,《国内近十年之宗教思潮》,第72页。

<23> 守常,《真理之权威》,《“甲寅”日刊》,1917年4月17日,载于《李大钊选集》,北京:人民出版社,1959年,第86—89页。

<24> Hu Shi, The Death of Jesus (1914),《胡适留学日记》,英文版引自:The Chinese Face of Jesus Christ, Volume 3a, ed. Roman Malek, S. V. D (Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute, 2005), 1196。

<25> The Chinese Face of Jesus Christ, Volume 1, ed. Roman Malek, S. V. D, 46.

<26> 该文在《新青年》发表5个月后,英译文刊载在《教务杂志》(The Chinese Recorder)(1920年7月第51期)。国内教会对该文的称引见下文。

<27> Paul A.Cohen, China and Christianity: the Missionary Movement and the Growth of Chinese Antiforeignism,1860-1870 (Cambridge: Harvard University Press, 1963), 3-5.

<28> 乐灵生(Frank Rawlinson),《近二十年来中国基督教运动的改革与进步(1900—1920)》,见《中国基督教调查资料(1901—1920年)》(上卷),中华续行委办会调查特委会编,蔡咏春、文庸等译,北京:中国社会科学出版社,1987年,第120—143页。

<29> 原文如此。应为《路加福音》21:3—4。

<30> 陈独秀,《基督教与基督教会》,《先驱》第4号,1922年3月15日,《选编》第二卷,第430—431页。

<31> 陈独秀,《新文化运动是什么?》,《新青年》第7卷第5号。

<32> Benjamin Schwartz, Ch’en Tu-Hsiu: Pre-Communist Phase, Papers On China (Vol.2), Harvard University, 1948, 172.

<33> 傅斯年,《陈独秀案》,见陈东晓编,《陈独秀评论》,北平东亚书局印行,1933年,第2页。

<34> Benjamin Schwartz, Ch’en Tu-Hsiu and the Acceptance of the Modern West, in Journal of the History of Ideas, vol.12, No.1 (Jan.,1951), 63.

<35>《北京学生界宣言》(1919年5月4日),见《中国近代对外关系史资料选辑》(1840—1949),上海:上海人民出版社,1977年,第8页。

<36> 签名者中天道教信徒15人,基督徒16人,佛教徒2人。基督徒包括牧师、长老、传道等教职人员,年龄介乎31岁—56岁。参见:世界史资料丛刊现代史部分,《朝鲜现代史料选辑》,杨昭全译,北京:商务印书馆,1997年,第14—17页。

<37> 存吾:《高丽基督教与此次独立运动之关系》,《东方杂志》第17卷第2号(1920年1月25日)。

<38> 同上。

<39> 孙科志,《近代中国人对三一运动的认识》,载于《韩国研究论丛》第17辑,复旦大学韩国研究中心编,北京:世界知识出版社,2007年,第252—268页。

<40> 只眼,《朝鲜独立运动之感想》,《每周评论》第14号,1919年3月23日,见《选编》第二卷,第65页。

<41> 只眼,《随感录·怪哉插径班》,《每周评论》第17号,1919年4月13日,见《选编》第二卷,第75页。

<42> 只眼,《朝鲜独立运动之感想》,《每周评论》第14号,1919年3月23日。

<43> 陈独秀,《本志罪案之答辩书》,《新青年》第6卷第1号,1919年1月15日。

<44> 本小节参考了邢福增,《二十世纪初年的“基督教救国论”(1900—1922)——中国教会回应时代处境一例》,见《冲突与融合——近代中国基督教史研究论集》,台北:宇宙光全人关怀,2006年,第71—102页。

<45> 邢福增文为第三次,不确,应为第二次。见戴伟良:《艾迪播道始末记》,《中华基督教会年鉴》2期,1915年。

<46> 据说,后来成为三自爱国会首任主席的吴耀宗,听到这句话后十分感动,归信了基督教。见吴宗素,《落花有意,流水无情——我所知道的父亲吴耀宗》,2018年6月13日网上浏览:https://www.letscorp.net/archives/58993。

<47> 邢福增,《基督信仰与救国实践——二十世纪前期的个案研究》,香港∶建道神学院,1997年,第401—402页。

<48> 据说当时创办《星期评论》宣扬社会主义的沈玄庐(1883—1928),就撰文《对于<基督教与中国人>的怀疑》反对陈文,宣称“在未来社会的生活中,我们将废弃一切宗教”。见《星期评论》,第36期,1920年2月8日,转引自周策纵:《五四运动史:现代中国的知识革命》,第308页。

<49> 赵紫宸,《新境对基督教的祈向》,《生命》第1卷第4期,1920年。

<50> 赵紫宸,《圣经在近世文化中的地位》,《生命》第1卷6期,1921年,转引自林荣洪编,《近代华人神学文献》,香港:中国神学研究院,1986年,第115页。

<51> 同上,第116页。

<52> 刘廷芳,《新文化运动中基督教宣讲师的责任》,《生命》第1卷9、10合刊,1921年5月,转引自《汇编》,第166—167页。

<53> 徐宝谦,《基督教与新思潮》,《生命》第1卷第1期,1920年9月,转引自《汇编》,第146页。

<54> 徐宝谦,《新思潮与基督教》,《生命》第1卷第2期,1920年10月,转引自《汇编》,第150页。

<55> Christian Missions in China: Evangelists of What? ed. Jessie G. Lutz (Boston: D.C. Heath and Company, 1965), 47.

<56> Benjamin Schwartz, Ch’en Tu-Hsiu: Pre-Communist Phase, Papers On China (Vol.2), 190.

<57> 以上五位知识分子在新文化运动中很有影响力,他们对基督教的观点颇具代表性。参见《新文化中几位学者对于基督教的态度》,见《汇编》,第24—30页。

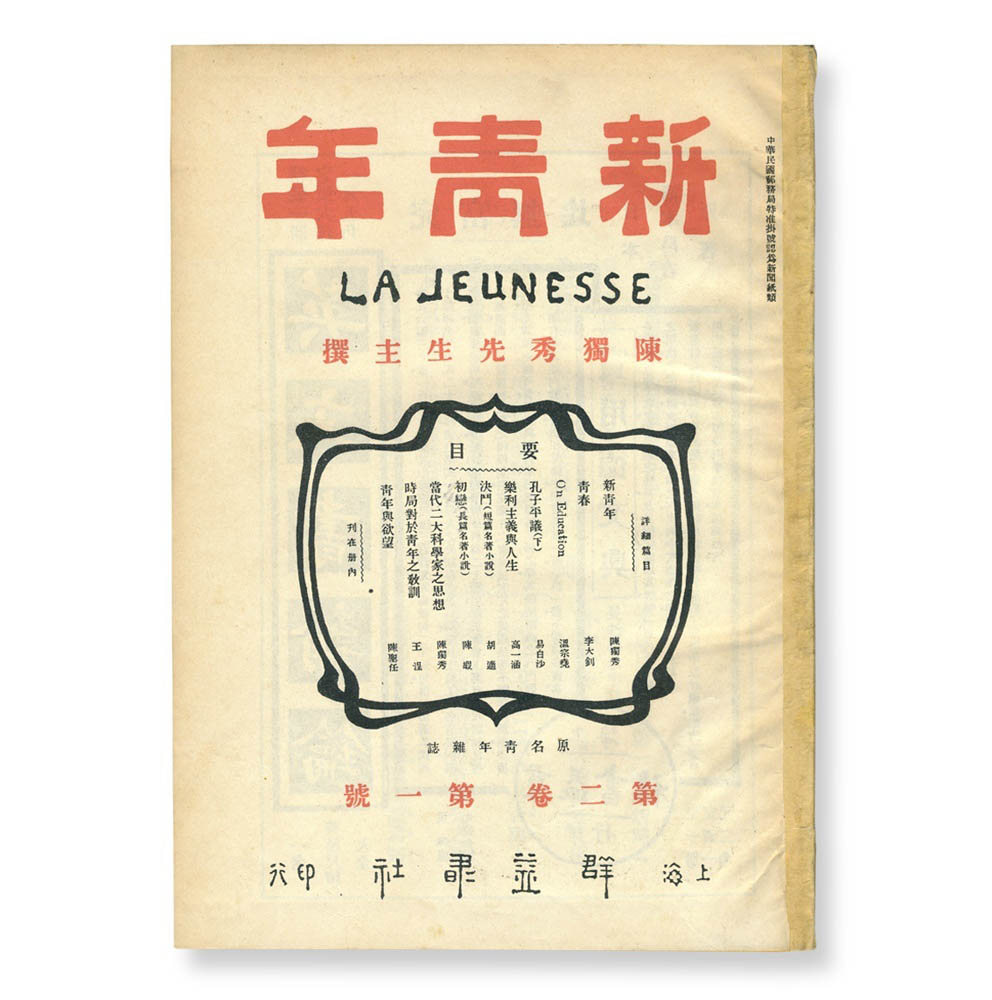

题图为《新青年》第二卷第一号封面。

此图来自:http://www.ad518.com/article/id-7469。

此文首发于《世代》第5期(2018年夏季号)。若有媒体或自媒体考虑转发《世代》文章,请通过微信(世代Kosmos)或电子邮件联系:kosmoseditor@gmail.com。

《世代》第5期主题是“文学”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站:www.kosmoschina.org。

发表回复