新近发生的事情,很少是历史上的全新存在。这其中,总有些以不同形态而反复出现的问题。然而,对于任何第一次经历这世界的人而言,却总是可能缺乏对于那些既老又新问题的认识。

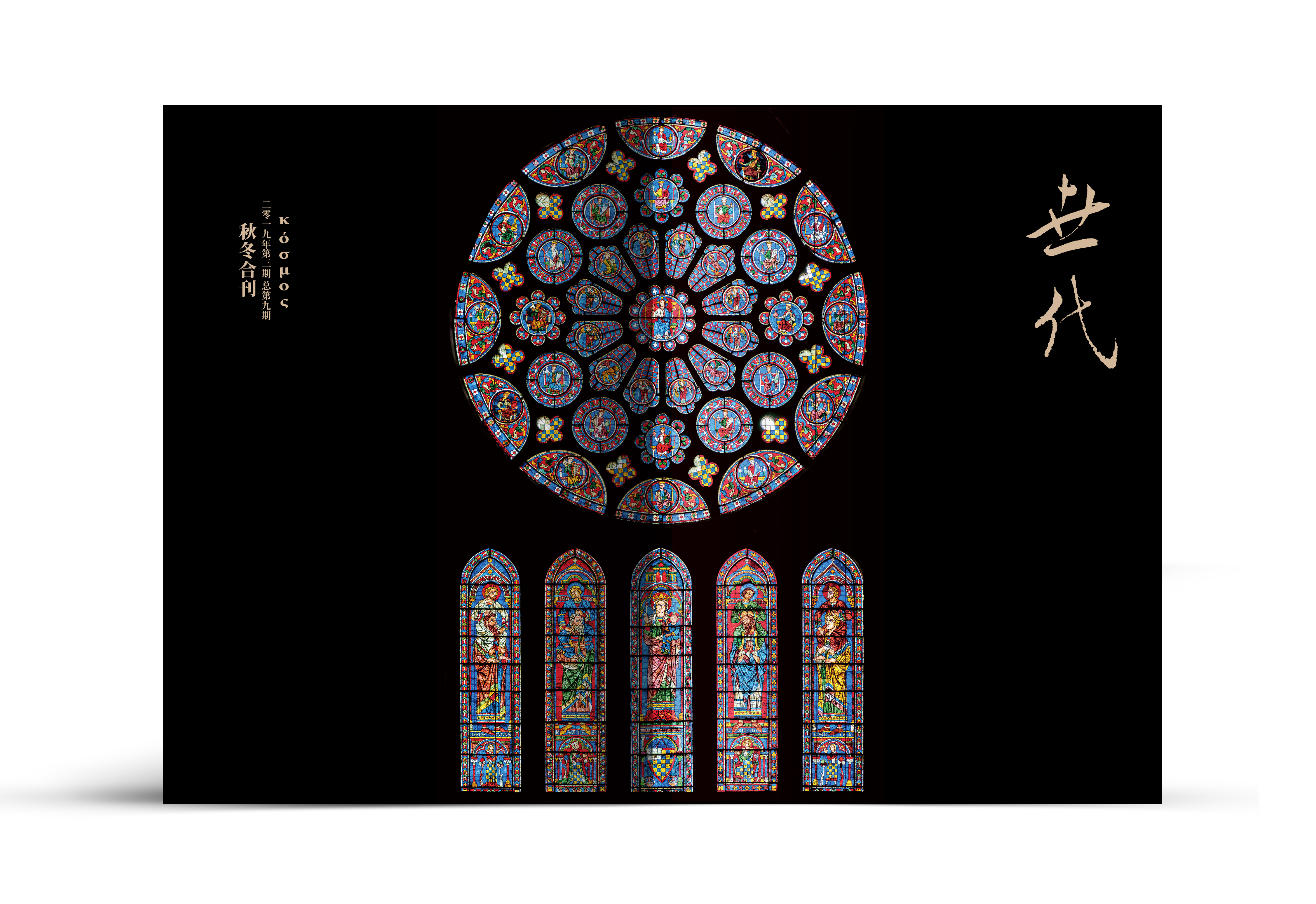

那些虽长久存在却仍有待进一步考察的问题,是《世代》这样的季刊以尝试学习“站在巨人肩上”的方式所进行探究的。目前的初步成果,见于本刊在2017年问世以来的九期之中。读者可以通过点击以下链接下载各期的整本杂志。

正在发生的新型冠状病毒肺炎事件(2019–20 Outbreak of Novel Coronavirus),可能不会是类似现象在此世历史上的最后一次。过往对于近似现象的研究,可以在互联网上搜索到,比如:

Stanley Lemon, Laura Sivitz, Adel Mahmoud, Alison Mack, Stacey Knobler, Katherine Oberholtzer, Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak – Workshop Summary (Washington D. C.: The National Academies Press, 2004).

Karl Taro Greenfeld, China Syndrome: The True Story of the 21st Century’s First Great Epidemic (New York: HarperCollins, 2006).

Katherine A. Mason, Infectious Change: Reinventing Chinese Public Health After an Epidemic (Stanford: Stanford University Press, 2016).

《世代》期待可以收到并分享对此类公共卫生危机或其它问题的新近研究成果。此新春之际,《世代》愿读者及家人们平安,无论在武汉还是在别处。 (更多…)