一 初到登州府

1864年1月15日,经过6个多月的艰苦航行,28岁的美国传教士狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836—1908)携妻子狄邦就烈(Julia Brown Mateer,1838—1898)终于抵达美北长老会在山东登州府的传教点,开始其长达45年的在华传教生涯。<1>

从大的时代背景来看,这一年对于中美两国而言都并非无足轻重。在美国,此前一年7月的葛底斯堡战役(Gettysburg Campaign)将美国内战的主动权转到北方军手中。1864年初,格兰特(Ulysses S. Grant,1822—1885)被任命为联邦军总司令,计划向南方军发动攻势。而在中国,从狄考文一行抵达登州府当日算起,再过半年,清军将攻陷太平天国的都城天京。

19世纪60年代,直接影响基督教在华传教工作的事件,莫过于1860年清政府被迫与西方列强签订的《北京条约》。该条约除了承认两年前签订的《天津条约》继续有效之外,还允许在华旅行的外国人在中国自由租用或购买土地并在其上建房居住,中国教徒的信仰受政府保护。<2> 这些条款促进了基督教在华广泛传播,同时也为后来的民教冲突埋下了隐患。登州正是应《天津条约》而增开的通商口岸之一(因港口条件不佳,后改为烟台)。

1861年,美国南方浸信会海外传教士委员会(Foreign Missionary Board of the Southern Baptist Convention)在登州府设立第一个新教传教点,美国长老会差会(American Presbyterian Mission)紧随其后也于当年五月来到登州府,却发现难以在当地立足。<3> 其实,早在1838年,美国长老会就已开始派遣传教士来华,积极参与翻译圣经和创办学校,开展福音布道,最初的传教点设在广州和浙江境内。<4> 后来,美国长老会的倪维思(John Livingstone Nevius,1829—1893)夫妇、梅理士(Charles Rogers Mills,1829—1895)夫妇先后从南方北上到达登州,加强了长老会在当地的传教力量。

等狄考文在登州上岸时,这座拥有7万多人的港口城市,已经在上述两个差会的组织下建立了传教点,但一切都还在草创阶段。摆在狄考文面前的形势不容乐观,当地人特别是文人学士(literati)对外国传教士充满敌意。三年前,登州城遭到捻军破坏,两名浸信会传教士被杀。当地人怀疑外国传教士向井水投毒、行巫术。后来霍乱流行,有些传教士在给中国人治病时被感染而离世。这样,能够接待狄考文夫妇和同行的郭显德(Hunter Corbett,1835—1920)牧师夫妇的当地长老会同工,只剩下梅理士牧师一家。<5>

在今后的四十年中,狄考文将主要在登州布道、教学、写作、翻译圣经、制造机械部件等等,展开他那有如企业家一般奋斗不息、勤勉不倦的非凡事业。<6>

1864年发生的另一件事,也许可以和狄考文生命后期服侍重心转向翻译圣经产生关联。美以美会差会(American Methodist Episcopal Mission)在这一年致函全国新教差会,称在华传教士已达成共识,以中国通用语言(general language)重新翻译一部一致的和标准的(one uniform and standard)圣经译本,因为“神的话语以同一种语言却以不同的译本流传所引起的弊端之多,已令所有基督徒深为痛惜”。<7> 该信函还提到,欧美各在华圣经公会和差会在此问题上意见明显对立,要达到这一目标将面临诸多困难,但这些困难并非不可克服。故此,全体在华传教士应采取一致行动,克服不同译本之间存在的难题。

确实,正如该信函所提到的,众多译本良莠不齐,加上在华各圣经公会之间以及不同差会之间存在利益之别、宗派门户之见,使得翻译这样一部圣经既是必需,又并非易事。

简要地回顾一下新教入华以来至1860年代的译经史,就不难看出翻译圣经从始至终就充满争斗与矛盾。隶属英国浸信会的马士曼(Joshua Marshman, 1768—1837)和由伦敦传道会(London Mission Society)差遣来华的马礼逊(Robert Morrison,1782—1834),在译经之初就互相指责。马礼逊指责马士曼抄袭了他的中文语法著作,马士曼反唇相讥,批评马礼逊剽窃了天主教徒巴设(Jean Basset,约1662—1707)的新约译稿。<8> 在马士曼看来,二人冲突的根源在于各自背后的差会:伦敦传道会不愿承认浸信会此前在圣经翻译方面付出的努力,甚至有意识地制造彼此间的竞争关系。<9>

这种矛盾还体现在后来委办译本(Delegates’ Version)中文圣经的翻译上。1843年,第一次在华联合差会会议决议成立“委办译本委员会”,筹备翻译后来被称为“委办译本”的中文圣经,美国浸信会的传教士因不满其他译者将“Baptism”翻译为“洗”,率先退出译委会,自行翻译出版后来的高德(Josiah T. Goddard,1813—1854)译本。

后来,英美传教士围绕“God”及“Holy Spirit”的译名问题展开持续了数十年的“译名之争”(Term Question)。可悲的是,双方立场的差异多半出于国籍的不同而选边站。例如,英国传教士喜欢用“上帝”翻译“God”,用“圣神”翻译“Holy Spirit”,而美国传教士则喜欢分别用“神”和“圣灵”译之。于是,在1852年委办译本新约部分出版不久,译委员遂告分裂。委办译本最终由大英圣书公会(British and Foreign Bible Society)出版(新约1852,旧约1854)。退出译委会的美国传教士裨治文(E. C. Bridgman,1801—1861)等重译委办译本新约,自行翻译旧约,译本由美国圣经会(Amerian Bible Society)出版(新约1859,旧约1862)。于是,1860年代就出现了三种可互相比较的中文圣经译本,分属浸信会、英国传教士和美国传教士。<10>

由于翻译圣经耗时既长,又不易见果效,以翻译、出版和分发圣经为专职的圣经公会所提供的资助就必不可少。来华的三大圣经公会中,以大英圣书公会成立时间最早(1804年),资格也最老,直到20世纪初成立一百周年时,仍在世界各地的圣经会中首屈一指。<11> 它最先开展对华事工(以1812年向马礼逊提供翻译资助为标志),成绩也最大。其次是于1816年成立的美国圣经会,该会于1875年成立驻华分会。苏格兰圣经会(National Bible Society of Scotland)于1861年成立,1877年设立驻华分会。由于彼此互不隶属,缺乏协调,三大圣经会在华的工作多有重叠,在发行圣经上逐渐形成彼此竞争之势。<12>

由此可见,要完成这样一部一致的和标准的中文圣经译本,人事、译文、宗派、圣经公会等等因素都要虑及,各方面条件的成熟尚需时日。一方面,作为“联合译本”(Union Version)的首次尝试,委办译本原先翻译计划的失败殷鉴未远,传教士之间对标准译本的需要未达成共识,联合译经遇到的实际问题也不易解决;另一方面,新一代的传教士还未成长起来。从1864年的呼吁到1890年的落实,《教务杂志》(The Chinese Recorder and Missionary Journal)的推动可谓不遗余力。狄考文在这26年间也有了相当的语言装备(特别是在官话方面),尽管此前他从未想到自己有朝一日会在翻译中文圣经中扮演要角。<13>

二 语言装备

1864年的这声呼吁,在当时似乎显得有如空谷足音,却在十多年后的新教传教士大会上产生了回响。1877年5月10日到24日,第一届在华新教传教士大会于上海召开。《教务杂志》主编、美国传教士保灵(Stephen Livingstone Baldwin,1835—1902)在会上宣读长文《基督教文学:成绩与需要》(Christian Literature—What has been done and what is needed),指出当前中国教会需要一部用通用书面语(general book language)翻译的标准全本圣经译本(a Standard Version of the whole Bible)。该文未就“通用书面语”下定义,但从作者对理想译文风格的描述,以及后来其他人的回应来看,“通用书面语”所指的应该就是浅文理。

保灵期待该译本既忠实于原文,又能符合中文表达习惯,简单明了,尽量不用生僻字。在他看来,这样的标准译本不但能使中国信徒在读经时避免陷入混乱,还可将一些神学术语和观念深植于普通人的头脑中。最重要的是,标准译本将能充分显明传教士有共同的侍奉目标,扩大传教士集体的影响力。最直接的是,有了标准圣经译本,制定一份方便研经的索引(Concordance)才有可能。<14>

从会议讨论记录来看,保灵的倡议应者寥寥。狄考文虽然参加了这次会议,但他最关心的议题是教育和文学写作,并未显示对标准圣经译本的兴趣。<15> 但由保灵主编的《教务杂志》,则不断刊文跟进,继续提倡翻译一部标准的文理圣经译本。就在大会闭幕的当年年底,《教务杂志》就刊登了一封致编辑部的来信,信中大谈翻译标准的文理中文圣经译本时机已成熟,并呼吁接下来还要修订官话译本和方言译本,最终形成一部统一的圣经(one Bible)。<16>

美国传教士摩嘉立(Caleb Cook Baldwin,1820—1911)于1878年2月致信《教务杂志》编辑部,响应保灵的提议,并就翻译一部通用的文理圣经译本(common classic version)提出若干实际建议,其中包括成立一个具有广泛代表性的翻译委员会。<17> 该杂志编辑部也明确支持应该有一部标准的文理圣经译本。<18>

1880年7月,摩嘉立向在华新教传教士发出调查问卷,就各差会联合起来翻译一部新的和合本中文圣经(a new Union version of the Bible)征求意见。这里的“新”对应此前委办译本的“旧”,而且这份调查问卷明确将新的圣经译本与传教士的联合一致(union)关联起来,表明这样一部圣经译本应是传教士之间彼此联合、集体努力的产物,此即和合本圣经之“和合”(union)的含义所在。据摩嘉立的报告称,从收到的46封回信来看,赞成翻译新的和合译本者占3/4。<19> 这些回信的代表性或许值得商榷,但一定程度上也确实反映了一些在华传教士的期望。

此后直到1890年第二次在华新教传教士大会召开之前,《教务杂志》仍不时传出倡议传教士彼此合作,重译一部标准中文圣经的声音。<20> 狄考文虽未参与任何译经工作,却也对翻译一部标准的浅文理新约圣经译本深感兴趣。他理想中的译本不是出于某个人之手,而是在华传教士集体合作的成果,为此,在预备这样一部联合译本(a union version)时,就必须考虑到译者的身份问题。在狄考文看来,与其他英国人和美国人一样,在华传教士中间仍然存在争竞和嫉妒,故此,将来在挑选译者组建译委会时,最好规定英美传教士译者人数相同,另选一德籍传教士居间仲裁。狄考文建议将来的浅文理译本以北京官话译本为翻译底本。<21>

从1864年到1890年这26年中,初来登州的前十年,狄考文把主要精力用在山东境内的巡回布道,当效果不理想后,他便将服侍的重心转向教会学校和文字事工。所以,当1890年新教传教士大会选举狄考文担任官话和合本圣经译委会主席时,他还是感到十分惊讶。狄考文非常清楚自己在语言方面的长处和短板。因此,在考察狄考文如何开展官话和合本圣经的翻译之前,我们不妨来查看一下狄考文的语言装备。

狄考文承认希腊文和希伯来文是其从事翻译圣经的短板所在,但这不是说他不懂圣经原文。来华之前,狄考文在入读杰弗逊学院(Jefferson College)期间(1855—1857),学过拉丁语、希腊语,后来在阿勒格尼(Allegheny)的西方神学院(Western Theological Seminary),大概也学习过希腊语和希伯来语,<22> 并于1860年1月21日通过了神学院的学业考试。但他似乎并未显示出特别的语言天赋,此后直到1890年,这30年间狄考文因忙于布道、写作、学校教育、教会治理和其他事务,难免疏于圣经原文的研习。

不过,从郭显德牧师在狄考文去世后写的纪念文章中可知,为了提高自己的语言能力以胜任翻译官话圣经,狄考文曾利用回国休假期间,于1893年去纽约的肖特夸(Chautauqua)夏季学校,在著名希伯来语专家哈珀博士(Dr. Harper,似即芝加哥大学首任校长哈珀[William Rainey Harper,1856—1906])门下学习希伯来语。<23> 我们不能期待短短几周之内狄考文的希伯来文水平就会突飞猛进,但也不应夸大该语言短板对翻译圣经的阻碍。<24> 事实上,在后来讨论官话圣经术语的翻译中,狄考文就显示了对圣经原文的熟悉。<25>

在中文方面,主要通过刻苦自学,狄考文逐渐成为官话语言专家。所谓官话(Mandarin),顾名思义就是“官方语言”(official language),通称为北方方言,因从元代以来以北京为中心的北方话通行地区一直是中国政治、经济、文化的重心,加上官场办事交际均使用北方话,故名。官话是当时大多数中国人所说的语言,4亿人口中就有3亿人说官话,而且官话的使用范围也最广。<26> 后来的国语乃至今天全国推行的普通话,正是以广义的北方话官话为基础发展起来的现代汉民族共同语。<27>

1864年刚到登州之初,狄考文就已立志要尽快熟悉当地人说的官话(Mandarin Colloquial)。<28> 在学习汉语之初,他一度感到十分气馁,然而一年后,他就能给一群孩子讲授汉语,用汉语带领晨祷,甚至向登州参加科举考试的士子相当有效地进行布道演说。<29> 在传教生涯的最初十年(1864—1874),狄考文在山东境内做了多次巡回布道,尽管福音效果不彰,但广泛的游历帮助他熟悉了北方官话,为后来写作《官话类编》(A Course of Mandarin Lessons, based on idiom)打下了基础。正是该书奠定了狄考文在传教士中作为官话语言专家的地位。

《官话类编》发端于1867年狄考文为了帮助小姨子邦玛吉(Maggie)学习汉语而编写的三篇课文。<30> 后来,为了满足其他来华传教士学习官话的需要,狄考文将之不断增订扩充,于1892年初以《官话类编》为题出版,一时间“西人之肄习华语者,莫不奉为至宝”。<31> 此后,该书经过多次修订和重印,被视为刚来华的传教士学习汉语的最佳教材之一。<32>

该书共200课,每课按课文(中英文对照)、语法、词汇和注释为序编排。正如英文书名所示,所选课文中文部分基于日常习语,目的是学会话而非学作文,以北京语音四声调为准。又因为所选习语未必合于通行语言,因此有些课文会并列不同地区的词汇,以供学习者参考。<33> 根据狄考文的中文助手,也是登州文会馆首届毕业生邹立文为《官话类编》所写的序言,为了让读者学到真正的通行官话,避免该书沦为山东官话版教材,狄考文在编写过程中,除了从中国白话小说中(如《好逑传》、《西游记》、《水浒传》)选取例句外,还曾多次将书稿寄往北京、济南、南京、九江、汉口等地,请当地儒生和西教士审读。他甚至亲赴各地调查研究当地语言,比较不同地区间语言的发音和习语,然后对书稿一一加以修改审定。<34>

有关当时官话的分布和语言情况,留待本文第六节介绍。这里仅需指出,狄考文清楚山东官话并不等于北方官话,他所追求的通行官话并非现成的语言体系。毋宁说,狄考文心目中的通行官话概念,深刻影响了后来官话和合本译委会采纳的译文形式。<35> 当狄考文被1890年上海在华新教传教士大会选为官话和合本译委会主席时,《官话类编》还有两年才出版,但此前早已有部分课文一直被当做教材使用。这一还未正式出版的教材,早已为来华传教士学习中文提供了有力帮助,也证明了狄考文拥有广博、准确和符合中国人语言习惯的官话知识。确实,连狄考文后来的译经同工文书田(George Owen,1843—1914)也证实,正是官话教材让狄考文当选为官话和合本译委会主席。<36>

狄考文在研习官话方面投入如此之大的精力,这与他相信白话文学(colloquial literature)是开展基督教在华文字事工当用的文学种类,理由大致相似:

“谁相信我们所传的福音呢?谁使教堂座无虚席呢?是未受过教育的人和穷人。我们不要忽略上帝在这件事上的护理工作(providence)。我们要使得圣经译本、赞美诗集、属灵书籍,适合于这一阶层的人,他们是上帝托付给我们的。如果白话足以很好地传福音,它也能很好地用作文字布道。比起迎合中国学者的骄傲,我们还有更重要的目标。” <37>

等后来实际参与翻译官话和合本圣经后,狄考文自觉继承了新教宗教改革的译经原则,即民众应该拥有以他们所熟悉的口语翻译的圣经。<38> 而官话正是中国普罗大众所熟悉的口语。

此外,狄考文还认为官话比文理表意更简明准确,更适合用来编写学校教材。<39> 他用官话所写的福音册子包括《耶稣为谁》(1870)、《孩子受洗礼论》(1871)、《十条诫》(1871)、《求救祷告文》(1873)、《创世记问答》(1875)等等。<40> 但他用官话编写的学校教材,如《笔算数学》(1875)却不为其他传教士所喜,比如丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827—1916)就认为《笔算数学》的文体和形式缺乏吸引力,唯有用文言文写成才能被士人阶层接纳。<41> 可见,长期以来,在华传教士中间对文理和官话就有不同偏重,大多数传教士其实更青睐文理,这从上文《教务杂志》不断提倡翻译一部标准的文理圣经译本就可以看出。这种先“高”后“低”的译经眼光和做法,似乎在有文字的国家和地区不是个别现象。<42>

三 时机成熟吗?

然而,即便在1888年大多数人似乎普遍期待这样一部和合译本(Union version)出现的情况下,人们又普遍认为时机还未成熟。<43> 这样的心态和看法也在1890年第二届在华传教士大会讨论圣经翻译时表现出来。

这次会议于1890年5月7日到20日在上海召开。会议第二天,由大英圣书公会委派的全权代表、主管圣经翻译事务的编辑监督(editorial superintendent)赖特(Rev. W. Wright, D.D.,1837—1899)主领晨修后,与会人员就此前提交大会的三篇论文展开讨论。这三篇论文回顾了圣经不同版本的历史及术语问题,探讨了文理标准译本和白话译本的可行性,对各种方言译本加以评估,并比较了罗马字母和汉字的不同优势等等。三位作者均认为应该翻译一部标准的中文圣经译本(文理译本)。<44> 下午讨论的议题包括中文圣经的注释、章节标题、各书卷之前的简介,以及有关圣经发行的方法和果效等等。<45> 由此可见,中文圣经翻译是本届大会的首要议题。

在上午的讨论中,苏格兰圣经会驻华经理计约翰(John Archibald,1853—1927)反对翻译新的圣经译本。在他看来,和合本翻译计划非但行不通,也不可取,主要理由包括:传教士们对术语译名和译文文体未达成一致意见,本土学者还未成长起来,联合翻译圣经的时机尚未成熟;过去几十年来已翻译的圣经译本,足以满足中国教会的需要;标准译本或权威译本的出现,将阻断改进现有译本的努力;目前难以就选择哪一种译本为翻译基础达成共识等等。

他最后呼吁说,在此次会议上,“无论何时,只要发现以联合(union)之名行整齐划一(uniformity)之实,人们就应加以反对。” 因为,“对于我们已有的真正联合,我们珍惜和培育。然而,在时机未成熟之前,强加整齐划一的圣经译本、翻译术语、翻译方法等等,不会使我们团结,反而会让我们分裂”。因此,与其支持新的和合本翻译计划,毋宁改进原有译本。<46>

与苏格兰圣经会的消极态度相比,大英圣书公会的表现积极得多。后者不但派出全权代表,而且代表团成员人数也最多,显明对是次会议格外关注和重视。<47> 其编辑监督赖特并不认同计约翰的观点,暗讽后者的反对意见并不代表苏格兰圣经会高层的意见,不过是出于个人的商业动机,为要确保“一个人的圣经”(a one-man version)(即由苏格兰圣经会发行的杨格非[Griffith John,1831—1912]新约浅文理译本[1885年]和杨格非新约官话译本[1889年])的在华发行优势。<48>

在华三大圣经公会,特别是大英圣书公会和苏格兰圣经会,即便同是福音机构,也会出于各自的商业利益就圣经翻译持不同的考量。就算最后三大圣经公会均同意1890年大会通过的和合本翻译计划,它们在后续提供实际帮助时表现仍有不同。大英圣书公会成为和合本翻译计划的首要赞助者,在拨款、协助购买参考书籍等方面出力最多,并多次成功游说苏格兰圣经会打消退出的念头。<49>

有鉴于三大圣经公会过往的竞争关系,再加上此前圣经翻译中关于译名和翻译原则在传教士内部引起过激烈争论,甚至导致分裂,有人怀疑这次大会能否就重译圣经取得任何实质性的结果。然而,等到委员会所提交的和合本翻译计划报告得到大会一致通过时,与会人士的热情达到高潮,以至于在会议结束的归途中,许多人还沉浸在兴奋中,感到这一成就乃是上帝之手的工作。<50> 其实,翻译一部标准的中文圣经译本,由此前的呼吁到这次大会上得到落实,还是存在一些有利条件。

首先,与会传教士群体发生了变化。出席1877年上海第一届在华新教传教士大会的人数为473人,除去传教士的配偶,实际与会的传教士人数为301人,代表29个西方差会和福音机构,以美北长老会差会代表人数最多(59人),其次是内地会(54人)和美国公理会差会(Am. Board of Commiss. for For. Miss.)(50人)。<51> 13年后,共有445名传教士参加了1890年上海第二届在华传教士大会(其中男性233人,女性212人),代表36个西方差会和福音机构,以内地会代表人数最多(84人),其次是美北长老会(49人)和美以美会(35人)。<52> 可见,在与会人数和代表的广泛性方面,第二届在华传教士大会均超过第一届大会。特别是以跨宗派联合为宗旨的内地会,其人数高居1890年与会各差会人数之首,这在一定程度上有利于传教士撇下彼此间的隔阂,联合一致共同做出决定。

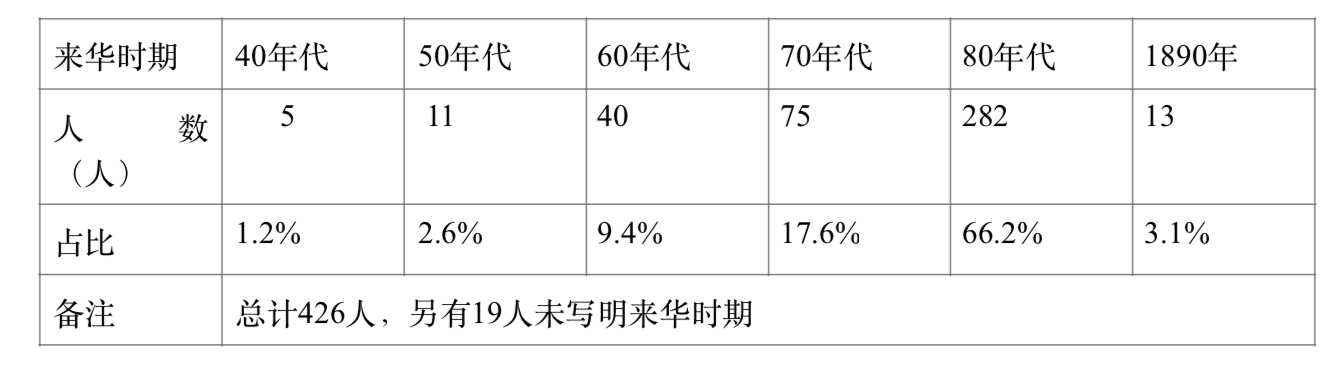

更重要的是,出席1890年大会的传教士普遍来华时间不长(大多数不超过20年)。经统计,参加大会的传教士中,最早来华时间为1844年,最迟为本次大会召开的当年1890年,除去未写明来华日期的19人,其中1880年代来华的传教士为282人,占与会传教士总人数的63%,1870年代来华传教士为75人,占17%,也即,80%的传教士于1870—1889年来到中国宣教。(见表一)

表一 1890年第二届在华新教传教士大会与会传教士来华时期及人数 <53>

大多数来华传教士对19世纪40年代发生的“译名之争”导致的分裂缺乏切身感受,相对而言宗派之见并不那么严格。据此可推断,他们在接受一部通用的中文圣经译本方面,不会像上两代传教士那样有太多障碍。何况,36个西方差会和福音机构能派出代表齐聚一堂,本身就说明各宗派之间合作的积极意向。

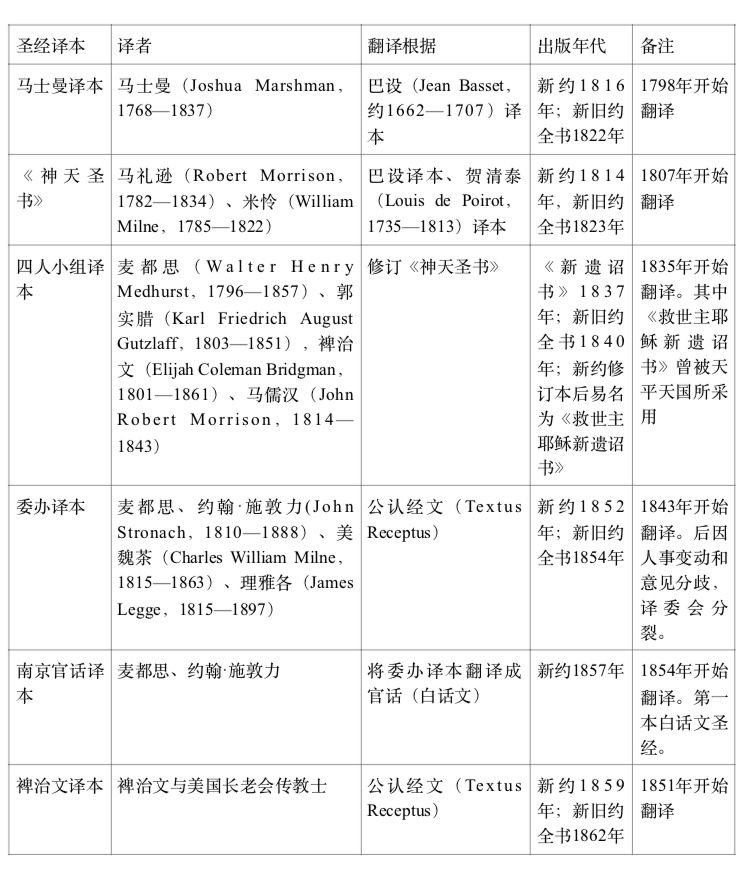

其次,这时摆在这些传教士面前的中文圣经译本(包括方言译本在内)多达三十余种。<54> 其中主要的译本就有十余种(见表二),难免让人无所适从。此外,从据以翻译的底本文本来看,这些译本特别是19世纪40年代以来的圣经译本,几乎没有反映19世纪以来西方经文鉴别学(Textual Criticism)取得的学术成果,译文的准确性和权威性难以充分保障。有鉴于此,大多数传教士也乐见一部集体合作的标准且质量上乘的中文圣经译本。这种积极的意愿唯恐大会不能就此翻译计划达成共识,也就在一定程度上争取到潜在反对者的支持。

表二 1890年以前出版的基督教主要中文圣经译本(不含方言译本)<55>

四 1890年大会的决议及争论

第二届上海在华新教传教士大会成立了19个委员会,负责就各项议题提出可行性报告。狄考文因能力出众荣膺其中5个委员会的委员。<56> 大会最重要的成果,就是通过了由两个委员会起草的关于文理和合译本与官话和合译本的三份翻译计划报告书。会议记录的编辑委员会将这三份报告书中有关浅文理译本的报告放在最前面,深文理译本的报告书作为附属报告居中,最后是官话和合译本报告书。这种安排反映了当时绝大多数人倾向看好浅文理译本。实际上,大会最初的计划是只讨论浅文理和合本及官话和合本的可能性。<57> 决议翻译深文理、浅文理、官话三种译本,也就是“圣经为一,译本则三”,一定程度上是传教士之间为了避免冲突选择妥协的结果。<58>

有意思的是,与前两份报告的措辞不同,官话和合译本的报告在说明执委会的职能时用“改良译本”(improved version)而非“翻译本”(translation of),所选出的译者委员会称为“修订委员会”(Committee of Revision)而非“翻译委员会”(Committee of Translation)。<59> 这似乎反映出从一开始大多数传教士就低估了实施官话和合译本计划的难度。从后来的实际情况看,官话和合本的修订工作不下于重新翻译,故本文仍以“官话和合本翻译委员会”指称“官话和合本修订委员会”,不对二者做名词上的区分。

三份报告书内容大体相同,均建议大会选举出负责落实该译本计划的执行委员会(Executive Committee),并拟定了执委会应当落实的八项规条。三份报告一经大会通过,这八项规条也就成为大会有关和合本翻译的正式决议。这些决议规定了译委会的人数、资格要求(第一、二条),翻译中应参考的中文译本及所依据的基础文本(第三、四条),执委会的权力、提供赞助的在华三大圣经公会将来印行和合译本的权利(第五至八条)。

值得注意的是第四条和第八条,这两条决议其实避开了两个冲突点:基础文本和译名问题。第八条决议规定:

执委会以大会名义,请求大不列颠和美国在华圣经会赞同该项翻译计划,并提供资助,以推进该项工作。待翻译工作完成后,译本将成为提供资助之圣经公会的共同资产。上述各圣经公会有权各自出版译本,选择“God”和“Spirit”及“baptize”的不同译法,并可根据需要在译本中附加注释材料、章节标题、地图以及其他附加资料。<60>

大会意识到译名问题不可能即刻得到解决,为了避免重蹈覆辙,故将此棘手问题交由提供资助和负责后期印行的三大圣经公会自行处理,不能不说相当明智。而关乎基础文本的第四条规定,旨在既不冒犯圣经公会制定的翻译原则 <61>,也不违逆大多数倾向现代基础文本的与会人士,因此故意以模凌两可的态度示人,这为大会闭幕后不久传教士内部之间的基础文本之争埋下了隐患。

正当身为官话和合译本执委会主席的狄考文四处物色合适的译者时,《教务杂志》于1891年1月刊登了英国圣公会在华传教士慕稼谷(George Evans Moule,1828—1912)致该杂志编辑部的信函,掀起了有关和合本翻译中新约圣经基础文本的争论。<62>

这场争论的焦点是大会决议中的第四条,涉及到经文鉴别学、传统、学术、宗派和圣经公会等方面,十分复杂,前后持续有一年时间。<63> 该条规定:

“和合本的修订和翻译以英国新旧约圣经修订本所依据的原文文本为基础文本,可优先根据钦定本(Authorized Version)做出更动。”

这里的“钦定本”就是1611年出版的英国詹姆士王本(King James Version)圣经。其依据的是所谓“公认经文”(Textus Receptus)。“公认经文”即标准经文,其源头可追溯到1516年伊拉斯谟(Desiderius Erasmus Roterodamus,1466—1536)出版的希腊文新约圣经,后者所依据的新约抄本不完整且质量不佳,仅因面向市场价格相对较低,且装帧便于阅读,因而流通广影响大,直到伊拉斯谟去世后的1555年就已出到第五版。<64>

巴黎印刷商和出版商斯特凡努斯(Robertus Stephanus,1503—1559)参照伊拉斯谟修订的希腊文新约圣经,又出过四个希腊文新约圣经版本,其中1551年在日内瓦发行的版本,几乎为贝扎(Theodore de Beze,1519—1605)完全采用。在此基础上,贝扎继续修订希腊文新约圣经。

1611年英王钦定本译者很大程度上正是参照了贝扎的修订成果。1624年,荷兰印刷商埃尔塞维尔(Abraham Elzevir,1592—1652)以贝扎1565年版的希腊文新约圣经为主体,出版了一种便携的希腊文新约圣经。在其第二版(1633年)前言部分,出现了“公认经文”说法的雏型(Textum…receptum)。<65> 在后来的几个世纪里,这种综合了上述版本的“公认经文”,逐渐被认为是唯一正确的希腊文新约文本,直到1881年之前,都被当做英王钦定本和欧洲主要新教圣经译本的基础文本。这种因袭传统形成的信念,甚至发展到对“公认经文”试图批评或修正,都会被视作亵渎之举。<66>

而英国圣经修订译本肇始于1870年5月召开的坎特伯雷教省议会(Convocation of the Province of Canterbury)。该会决议修订英王钦定本圣经,并设立新旧约修订委员会专司其职。1881年出版新约圣经修订本,1885年出版新旧约圣经修订本。该修订本新约部分依据的基础文本主要得益于19世纪两位英国希腊文和圣经学者魏斯科(Brooke Foss Westcott,1825—1901)和霍特(Fenton John Anthony Hort,1828—1892)未正式发表的希腊文新约研究成果。

这两位学者均为剑桥大学教授,本身也是英国修订本委员会成员,他们于英国修订本新约部分出版的同年发表的《原文希腊文新约》(The New Testament in the original Greek),并无参考“公认经文”及已出版的各种现代新约文本,而是比照当时所有能找到的古代希腊文新约抄本,尤其是1830年以来新发现的希腊文新约抄本后编订而成。该书以其扎实的文献证据位居19世纪最佳希腊文新约圣经标准版之列。<67> 有意思的是,英国修订译本最受批评之处不在于其所依据的原文文本,而是译文为了追求忠实于原文,严格遵照希腊文句式,加之有时采用古语,从而牺牲了英文句式自然晓畅的风格。<68>

显然,1890年在华新教传教士大会通过的第四条决议其实是某种妥协的产物。身为大会报告委员会委员和后来的译委会成员,狄考文和汲约翰(John Campbell Gibson,1849—1919)均承认,在制定第四项规条时顾及了大英圣书公会的立场。<69> 而后者的立场就是以“公认经文”为和合本翻译的基础文本。<70>

本文不涉及专业的经文鉴别学知识,这里仅尝试理清争论双方的大致观点。

慕稼谷本人因忙于他务并未出席是次大会,却在大会闭幕5个月后被选为深文理和合本的译者。因无法接受第四条决议,慕稼谷不愿就任。因为在他看来,这条规定不切实际:

首先关乎传教士的能力问题。当英国修订本和英王钦定本依据的原文文本不一致时,在华传教士没有能力做出裁断。据慕稼谷观察,在华的差会机构中,受过专门训练足以胜任这一工作的传教士连5个(更不用说20个)都找不出。<71>

其次关乎传统的价值。如果依据新译本而删掉或改动钦定本的经文,连带改动以“公认经文”为基础文本的中文圣经,不但难以为从小浸淫于传统经文的西教士所接受,更将直接破坏中国教会长久以来形成的圣经传统。

更重要的是关乎基础文本。慕稼谷并不信任英国修订本依据的基础文本。他向和合本三个执委会建议以“公认经文”为翻译的底本,唯有当魏斯科和霍特,以及斯克里夫纳(Dr. Scrivener)(一位慕稼谷相当推崇的圣经学者,似即Frederick Henry Ambrose Scrivener,1813—1891)三位学者意见一致,且取得三个译委会全体成员2/3人数同意时,才允许接受不同于“公认经文”的意见。

在支持慕稼谷的人中,有人主张鉴于英国修订本还有许多悬而未决的争议经文,中文圣经的译者们不应听从大多数英国修订者的意见,而应遵照钦定底本(Authorized Text,也就是“公认经文”)(尽管在其上也有部分修正),这是较为保守的做法。<72>

狄考文虽然对慕稼谷未能与会却以旁观者的姿态在《教务杂志》上质疑大会通过的决议颇为不满,还是很快做出正面回应,说明大会通过的第四项决议是可行的:<73>

首先,就译者对圣经原文的裁断能力而言,狄考文并不认为这有多么要紧,毕竟可以借助学术界的研究成果,特别是借鉴自英国修订本出版十年来对该译本形成的共识,以此解决在翻译中遇到的经文鉴别之类的专业问题。狄考文以执委会主席的身份允诺,将为译者提供最好的相关学术资源。当然,可以推断,这些学术资源并不局限于慕稼谷提到的那三位学者。

其次,第四条规定赋予了译者和修订者对经文原文的自由裁量权(discretion),也即处理经文原文方面的灵活性。狄考文认为这一灵活性虑及在华圣经公会的立场,兼顾英国修订译本译者的学术地位和研究成果,在实际操作中其实将需要做出判断的经文原文数量减到最低。<74>

此外,狄考文特别指出,第四条规定以英国修订译本原文底本为翻译的基础文本,是大多数译者的一致决定,特别是那些拥有相当充分的相关专业知识的译者,强烈赞同该决议。这项关于译文底本的决议,在狄考文看来也是整个基督教界的共识。<75>

有趣的是,从狄考文的这篇回应文章中我们得知,第四条规定最初由狄考文草拟,初稿竟与慕稼谷的意见不谋而合,原以英王钦定本的原文为翻译底本,英国修订本的原文为更动的依据,直到该草案递呈大会文理报告委员会审议时才被修改过来。<76> 也就是说,狄考文在和合本翻译的基础文本这个问题上,前后意见相反,变化很快,且一旦接受译委会的决定后就积极遵从。这在某种程度上颇能反映出狄考文在经文鉴别学上缺乏足够装备,难以提出坚定意见。<77>

与狄考文的回应相比,汲约翰的回应较为深入具体。他本人是起草文理和合译本报告委员会的成员,后来参与翻译浅文理和合译本。<78> 汲约翰承认传教士缺乏经文鉴别的能力,但认为这恰恰能让译者虚怀纳谏,避免自以为是,在翻译实践中承担做出决定的责任。而且,世上没有完美的底本(圣经原稿早已失佚),细究起来,英国修订译本底本和英王钦定本的底本都并非定本。所以,第四条决议其实是在这两种基础文本之间,为译者行使自由裁量权划定了范围,并兼顾到基础文本中的共同意见和个体判断。汲约翰认为这正是保守的做法。<79>

慕稼谷的观点在一定程度上影响了和合本译委会,后者于1891年11月18日到23日,在大英圣书公会位于上海的办公地点举行三个译委会的译者联席会议,专门讨论这一议题,并制定了具体的翻译原则。<80> 慕稼谷本人作为深文理译本的译者,也参加了这次会议。当联席会议通过的决议与先前基本一致,只是把“钦定本”直接改为“公认经文”后,慕稼谷随即宣布退出译委会,顶替他的是英国传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)。

会议任命深文理译本的译者韶泼(Martin Schaub,1850—1900)、浅文理译本译者纪好弼(Rosewell Hobart Graves,1833—1912)和官话译本的译者布蓝菲(Thomas Bramfitt,1850—1923)组成三人委员会,专责处理英国修订本和英王钦定本之间基础文本的分歧,将不同意见和权威学者之间相异的观点列出,同时向译者董事会(Board of Revisers)提出最终意见。<81>

除此之外,联席会议还成立了另外4个委员会,负责处理翻译过程中三种译文的协调问题、统一圣经人名译名等事宜。其中一个委员会包括狄考文(官话代表)、湛约翰(John Chalmers,1825—1899)(深文理代表)、包约翰(或包尔腾,John Shaw Burdon,1826-1907,)(浅文理代表),任务是确定圣经的神学术语译名。会议还制定了18条详尽的翻译原则,作为和合本译者的翻译指南。

然而从实际效果来看,会议成立的委员会所发挥的作用并未达到预期目标。<82> 反而是所制定的18条翻译原则,吸收了此前中文圣经译本(特别是委办译本)的翻译经验,并在官话和合本的翻译中得到落实。<83> 慕稼谷随后发表公开信,继续为自己的意见辩护,但已不起任何作用。这场持续一年之久的基础文本之争,以基本维持1890年大会通过的决议而告终。随慕稼谷辞去译者职分的传教士还包括原先文理译本执委会主席花之安(Ernst Faber,1839—1899), <84> 但这并未影响整个和合本翻译计划的进展,这场争论并未重蹈早先“译名之争”的覆辙,带来破坏性的分裂。

然而,担任官话和合本新约翻译执委会和译委会“双料主席”的狄考文,经历这一争论之后,还要面对此前未曾都预料到的难题。这些难题主要来自挑选和确定合格译者,以及翻译过程中译委会频繁的人事变动,还有翻译实践中的译文问题。它们延缓了新约官话和合本圣经翻译的进度。

五 难题之一:译者

(一)挑选和确定译者

根据1890年在华传教士大会的决议,官话和合本执委会负责挑选和确定合格的译者,组成官话和合本译委会,译者人数不得少于7人。译委会成员要尽可能有广泛代表性,应兼顾不同宗派和国籍,但最重要的还是杰出的学术能力。<85> 加上候选译者要能代表不同的官话方言地区,尤其是来自华南说官话方言的译者不易找到,即便找到,候选人也因忙于他务无暇分身,这就增加了挑选和确定合格译者的困难。这样,从1890年5月20日在华新教传教士大会闭幕,到1891年11月召开译者联席会议正式开展和合本翻译计划,狄考文光是为了挑选译者就花了一年半的时间。直到1907年新约官话和合本印行之前,译委会成员仍处于不断变动中。

1890年秋,官话和合本执委会从12人中选出5位译者,他们是白汉理(Henry Blodget,1825—1903)、杨格非、文书田、富善(Chauncey Goodrich,1836—1925)、狄考文,其中狄考文是全票当选。为了满足预定的人数7人,后来又选出李修善(David Hill,1840—1896)和马秦泰(John McIntyre,1837—1905),不知出于何故,两人力辞不就。同时,杨格非对大会决议没有解决基础文本问题感到不满,质疑和合本翻译计划的可行性,也选择退出,但允诺将他刚出版不久的官话译本(即《杨格非官话译本》[1889年])供译委会参考。<86> 直到次年夏天,执委会才又选出海格思(John Reside Hykes,1852—1921)、布蓝菲和鲍康宁(Frederick William Baller,1852—1922),但鲍康宁因忙于他务无法抽身,只好暂时拒绝,直到1900年正式加入译经工作。

这样,截止1891年11月译者联席大会召开,和合本翻译计划进入组织安排阶段之时,官话和合本译委会共有6名成员。这次会议选出倪维思接替鲍康宁,使得官话和合本译委会成员满足预定的7人。

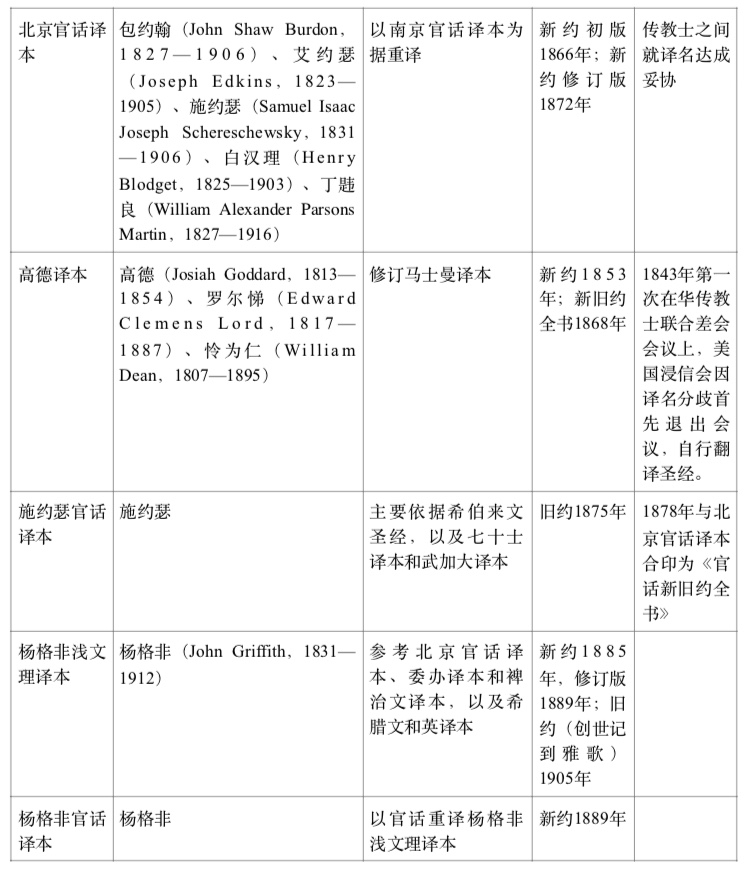

因着各样的原因,官话和合本新约译委会的名单一直在变动。直到1907年新约官话和合本出版时,前后共有11名译者参与实际的译经工作。<87> 见表三:

表三:新约官话和合本译委会成员信息一览表(1891—1907)<88>

由该表可见,执委会在挑选译者时基本上遵照了大会的决议。以上11名译者均为英美籍人士 <89> ,代表7个不同的宗派或差会,基本覆盖中国南北说官话的地区。这些译者以及当选却婉拒的传教士,均为一时之选。在后来新约官话和合本的翻译过程中,除了狄考文和富善从一开始坚持到最后外,有6名译者由于各种原因选择中途退出(白汉理、文书田、海格思、布蓝菲、倪维思、林亨理),1人中途加入后退出(克拉克),另有2人中途加入后坚持翻译完新约圣经(鹿依士、鲍康宁)。

人事变动的因由包括去世(倪维思)、陪家人回国治病(文书田)、忙于他务无法专心译经(海格思、克拉克、林亨理)等等。此外,有5名译者(狄考文、富善、海格思、林亨理、鲍康宁)兼任官话译本执委会成员,更不用说这些传教士译者均是一身肩负多职,这让他们不能专心投入译经工作,官话新约和合本的翻译进度因而不得不延缓。相比之下,其他两个译委会人事变动小,相对稳定。<90>

被提名而拒绝参加译委会的人员,除了前面提到的3人外,还有后来的仲均安(A. G. Jones,1846—1905)和由大英循道会差派至汉口传教的英国传教士高葆真(William Arthur Cornaby,1861—1921)。此外,执委会还考虑过其他为数超过12人的名单,其中有人表示拒绝,甚至不愿意名字出现在译委会面前。<91> 相比当选官话和合本译者,传教士们更乐意加入文理译本译委会,因为后者将给他们及其所属的差会带来名望。虽然官话为大多数中国人所使用,可以预见将来官话和合本圣经流通当最广,但当时官话尚不被认可为著书立说的语言,也因此被认为不足以给译者带来影响力。<92>

连狄考文在当选为官话和合本译者时,都相当不情愿,更何况其他人呢?面对挑选合格译者这样的难题,他曾感叹道:“下一步当如何走我已无计可施。[我]在不同时间段曾考虑过一些人,但无一令人满意。最适合完成这一工作的人却不愿意承担,这让我感到十分难过。” <93> 然而,即便是传教士接受任命承担翻译重任,译委会人数也从未达到预定的7人,大多数情况下是6人,且每次开工作会议时人数从未超过5人(见表四)。

(二)人事的变动

按照官话和合本译委会的翻译流程,译委会先将新约分为几部分,每个译者分配到一部分自行修订和翻译,将译文誊写在特制表格发给其他译者传阅,其他译者将修改意见写在表格另一栏内发还。原译者据此做出修订后拿出修订稿,供译委会开工作会议时审议。<94> 在翻译过程中,该方法实际上要求每个译者在修订他人译稿时几乎要花费与原译者同等的精力,加上译者们无法保证投入足够的时间,遂导致翻译进度进展缓慢,原计划召开第一次工作会议之前完成大部分新约圣经翻译的设想无法实现。

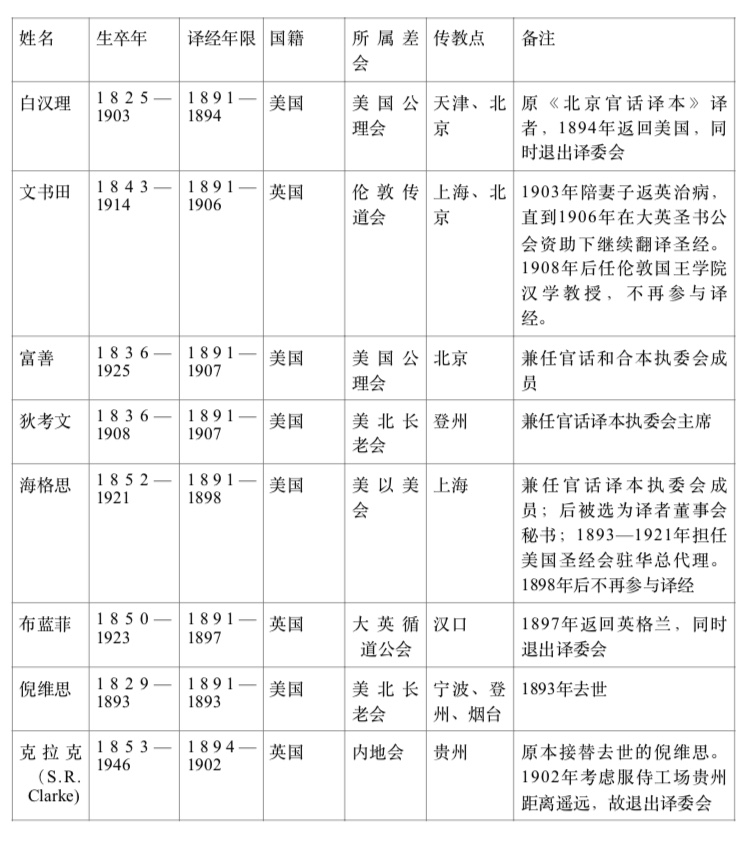

从1891年11月官话和合本进入组织安排阶段以来,7年过去了,官话和合本译委会才完成《使徒行传》的翻译。截止1906年,译委会总共召开了八次工作会议,终于赶在1907年在华传教士纪念新教入华百年大会时提交新约官话和合本圣经译本。这比原计划于1900年完成三种和合译本的翻译晚了7年。这八次会议的工作情况见表四。

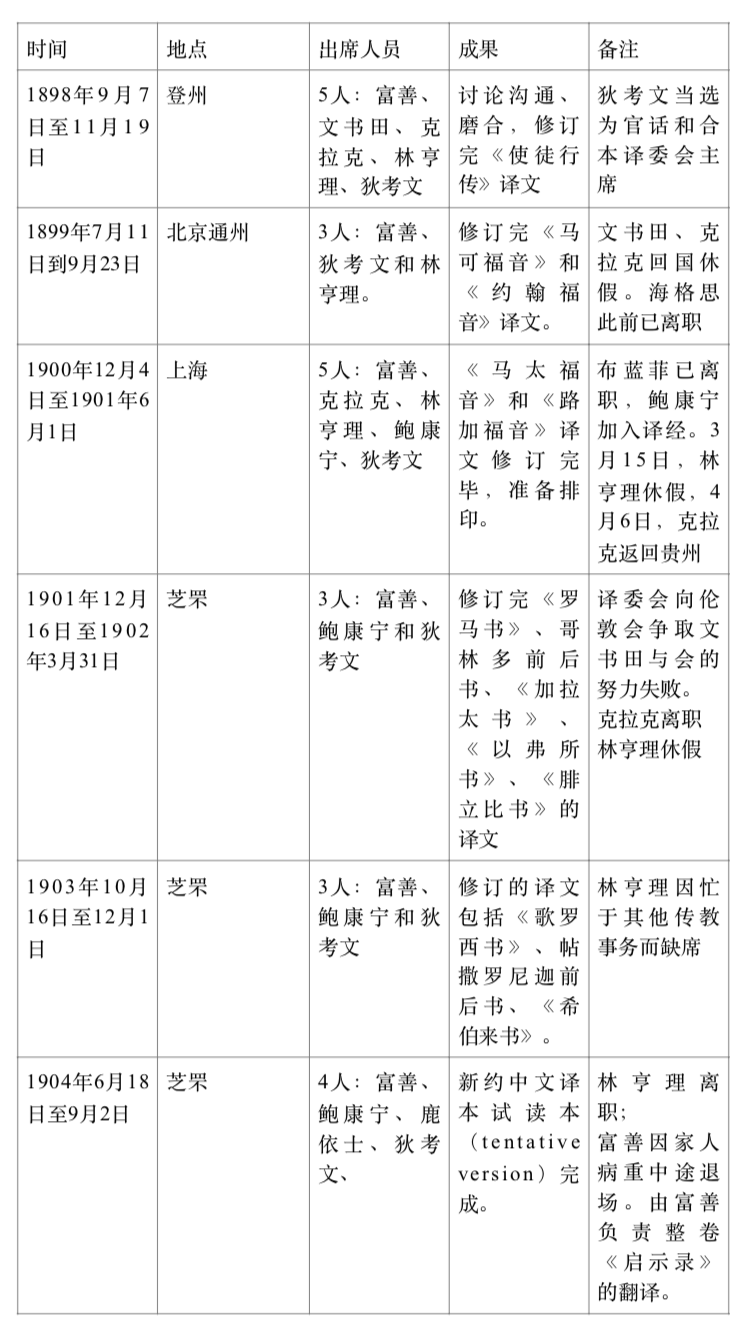

表四:新约官话和合本圣经翻译委员会工作会议情况一览(1898—1906)<95>

第一次工作会议暴露出此前官话和合本译委会未曾意料到的许多问题,比如译者们就官话译文的风格存在较大意见分歧,各地官话方言之间的差异也引起不少争论。1899年《使徒行传》试读本出版时,富善就代表译委会在序言中指出,因为译委会成员是从不同地区选出,故此最大的难题就是如何协调各种不同的官话方言。<96>

此外,传教士每天还要就经文的解释、译文直译的程度等问题展开讨论,有时候三小时的会议只为了翻译两三节经文。尽管工作效率不高,译委会仍然认为所付出的时间和耐心是值得的。他们相信从翻译实践中学到的宝贵经验,有助于今后彼此更有效地合作共事。<97>

但这种耗时既久且短期成效不彰的事工,并未得到所有差会的支持。比如1900年召开的第三次工作会议,因躲避北方的义和拳之乱选择在上海召开,时间长达半年之久。结束休假从英国返回的文书田原本打算参加会议,却不被所属差会伦敦传道会允许与会,转而留在北京重新组织伦敦传道会在华北一带的事工。在接下来的两次会议中,译委会向伦敦传道会争取文书田与会的努力均告失败,文书田不得不缺席会议,直到1903年陪妻子回国看病,才在大英圣书公会的资助下在英国继续翻译官话和合本圣经。<98>

译者所属差会不支持官话和合本翻译的另一个例子是鹿依士。他本来早在1898年就接替离职的海格思,由于所属差会卫理公会传教会(Methodist Board of Missions)不放人,1902年,狄考文趁回国休假期间,以个人名义与该会洽谈,终于使该会同意让鹿依士全心投入译经工作。经过两年工作交接和预备,1904年鹿依士正式加入译经工作。<99>

此外需要说明的是,官话和合本执委会和译委会的报告,几乎没有提及翻译圣经的过程中国助手的名字。而事实上,每一名西教士译者均配备一名中国助手,后者的主要任务是协助译者修订译稿并随同译者出席工作会议。<100> 在大多数文章或报告中,中国助手即便被提到了,也往往被省略了姓名。<101> 赛兆祥(Absalom Sydenstricker,1852—1931)就曾指出,中国助手在与传教士合作时,主要是抄写员、仆人和文书的身份,严重依赖传教士。<102> 直到富善继狄考文之后担任旧约官话和合本译委会主席,中文助手的重要性才逐渐得到重视,甚至最后与外国译者一样拥有对译文的投票权。<103>

据富善统计,在这八次会议中,在一起开会的时间总计约有两年半。<104> 相较之下,浅文理和合本译委会虽然译经流程与官话译委会相同,但召开工作会议所花费的时间远低于官话译委会,更不用说深文理译委会了。<105> 这从侧面反映出,在三种和合译本中,官话和合本的翻译确实是最艰辛的。

狄考文自称在圣经翻译上投注了最好的心思和精力,光花费的时间就相当于7年全天候的工作。<106> 当然,在翻译圣经的同时,狄考文并未放下其他事工。继1892年出版《官话类编》之后,狄考文还担任中华教育会(Education Association of China)首任会长,负责教材的编写和出版。此外,他还在其中领导一个中文科技术语委员会。1901年,狄考文出版《官话简明教程》(A Short Course of Primary Lessons in Mandarin)。尽管他已于1895年卸任登州文会馆监督一职,由赫士(Watson McMillan Hayes, 1857—1944)继任,以便能够专心翻译圣经。但赫士在1901年被当时的山东巡抚袁世凯(1859—1916)聘为山东大学堂总教习,故此不得不辞去文会馆监督一职。即便在赫士担任监督期间,狄考文仍要协助赫士管理登州文会馆。

在如此繁重的事工之外,狄考文还能坚持参加每一次译委会召开的工作会议,专注译经,这在官话译委会频繁的人事变动中显得尤为独特和难得。狄考文在翻译官话和合本中的艰辛不只是因人事变动而起,还包括具体的翻译实践问题,这涉及到译文风格和术语译名两方面。

六 难题之二:译文

(一)语言与风格

据狄考文的中文助手王元德称,狄考文翻译圣经有两个目标:第一是译文要忠于原文,第二是使圣经译本的官话成为通行于社会各阶层的官话。<107> 狄考文将作为方言(dialects)的官话按地域分为北方官话、南方官话和西北官话三种,按类型分为通行(T’ung-hsing)官话、当地(local)官话、通俗(colloquial)官话和书面(book)官话四种。当地官话使用的词汇仅限于当地,一般不见于书面语,也无法用汉字写出。通俗官话包括通行官话和当地官话使用的词汇和片语,书面官话一般不见于口语,而往往载于官话作品,可用来给通行官话润色。这四种官话类型并无严格界限。<108>

狄考文眼中的通行官话,是一种包括“在各处普遍使用(everywhere current),且能够以认可的汉字(authorized characters)书写的词汇和片语”的官话。<109> 这也是官话和合本译委会对译文的期待。<110>

尽管在19世纪下半叶,说南方官话的人比说北方官话的人多,但传教士(特别是北京官话译本的译者)在考虑采用哪种官话为标准官话时,出于政治方面的考量,还是选择了深受北京话影响的北方官话。狄考文就说过,“北方官话很大程度上受北京话影响,而北京话是朝廷语言,是最为流行的口语,也为整个帝国的官话所认可。” <111>

以这样的语言翻译的圣经,不仅要让识字的人能读懂,不识字的人——这部分人占中国人大多数,也能听懂。因此,官话和合本的翻译标准就是,所呈现的汉语正如口语一般,诉诸的是耳朵而非眼睛。<112> 也就是说,狄考文心目中的官话和合译本正是平民百姓的圣经译本。接替狄考文担任旧约官话和合本译委会主席的富善,在一定程度上继续追随狄考文设定的这一翻译标准,解释说官话和合本一定要如同英王钦定本那样,当用于讲坛诵读时,所有阶层的人都能够理解。<113>

事实上,自麦都思以来的官话圣经译者,一直期望圣经官话能够通行全国。新教在华传教士当中也有不少人认为与其他方言比较,官话最有可能成为一种如同德语、英语或法语那样的国家语言。他们从新教宗教改革的译经传统中看到,既然欧洲的地方语言取代拉丁文成为译经语言甚至国家语言,比如马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)用德文翻译圣经,约翰·威克里夫(John Wycliffe, 约1320—1384)用英语翻译圣经,大大促进了现代德文和英文的进步,那么官话似乎也应该扮演类似的角色。<114>

为了保证译文为通行官话,消除地方语言差异,狄考文在挑选译者时尤其注意候选人来自南北不同地域,范围“从东北的北京到西南的贵州和四川”,每位译者配备一名当地中文助手。<115> 狄考文还于1900年在《教务杂志》上撰文,将官话和合本圣经有关译文风格的原则总结如下:<116>

第一,词汇应是说官话的人普遍使用和容易理解的,即通行(widely current)官话,<117> 应尽量避免书面语和地方语。只有在官话不敷使用的情况下,才使用书面语,同时要避免俗话(vulgarism)。

第二,句子结构应遵照口语结构,使用小品词(particles),遵照口语语法。有时必须采用书面语,以丰富官话。比如,“然而”“而且”“或者”这类连词,尽管属于书面语,也应为官话采用。

第三,译文风格应简单明了。为此,句子要短,要注意句子的语序,不能为了保持原文的语序而不顾语义的清晰。注重使用连接词(connective particles),在造句时应当让读者知道作者思想的转变处。

第四,风格应是真正的中文,避免欧化语言。为了确保译文符合中国人的语言习惯,译者应熟悉中文,并取得中文助手的帮助。不能为了表达圣经的观念而牺牲中文惯用的表达形式。理想的译文风格是,中国读者在阅读时并未意识到这是出于外国人的译笔。

需要特别指出的是,狄考文赞同的官话译文并不回避使用书面语。事实上,通行官话中也包括一定的书面语词汇。像今天大多数译者一样,狄考文同样面对这一翻译矛盾:“信”与“达”。所谓“信”,就是译者对原作者负责,译文要忠实于原文;“达”,是译者替读者服务,译文既要传达出作者的原意,也要让读者能看懂。<118> 前者偏重直译,后者侧重意译,往往难以两全。显然,狄考文以上总结的译文风格偏重“达”的方面。

以上四点旨在保证译文符合通行官话的语言习惯,但在实际翻译过程中很不容易做到。后来的翻译实践证明,翻译官话和合本圣经遇到的困难相当艰巨。狄考文晚年总结了翻译官话和合本的经验教训,让后人有机会了解这一工作有多么不容易。这里仅列出他认为官话比文言文更难掌握的理由,因为这也是译委会其他成员的看法,他们一致认为这是官话和合本翻译进度难以推进的内在原因。<119>

首先,官话处于文言文和俗话之间,而后二者的界限其实相当模糊。译者往往根据各自的立场趋向两个极端,要么青睐文言文,要么引入街头俚语,要避免这两个极端不容易,而错误主要是趋向文言文。狄考文将之归因于追求文学品味的骄傲,轻看日常生活用语所致。<120>

其次,判定通行官话的标准不明确。通行官话的词汇有限,往往要用当地方言词汇加以补充。困难之处在于,如何确认给定的短语是否通行,而非局限于地方。其实,通行官话往往要凭借文言文和俗语来丰富其词汇。

再次,文言文富于弹性,很少有人熟悉文言文的标准形式,因而方便早期的西教士在翻译时改动句子顺序。而官话则不同,其习语和句子结构为大家所熟悉,不易改动。因而,官话的句子结构也就较为固定严格。这种严格使得译者不能随意处理译文,反过来又增加了译文的准确性。

最后,由两个汉字构成的合成词,产生许多词义上的细微差别,这就要求在翻译时必须准确加以区分。在表达相近意思方面,合成词中有同一个字时,其细微差异很难把握。否则,在同一个句子中会出现同义反复,如怒气、忿怒、震怒、烈怒、恼怒等等。相反,文言文因用单字,不存在此问题。

此外还需要提到,狄考文也意识到,追求忠于原文按字面翻译(信),与确保译文风格的原则(达)之间存在张力。若不在译文风格方面做出某些牺牲,就不可能确保准确地按字面翻译。故此,他后来在一定程度上对译文风格中的第四条原则做了修正,突出“信”的方面:

“圣经并不需要译者的任何修饰,中国教会有权拥有一部名副其实(just as it is)的圣经。它是严格忠于原文的译本。这是中国教会对我们这些译者的要求。他们并不想知道作者如果是中国人将会说些什么,而是想知道他们实际上说了什么。” <121>

(二) 译名之辨析

此前,《官话类编》曾为狄考文赢得官话研究专家的声誉,他也曾入选负责确定和合本圣经术语的三人委员会。可以说,狄考文在圣经译名的确定方面还是有较大发言权的。正因为深知译名术语对宗教信仰的深刻影响,狄考文在修订官话和合本圣经时对译名的词义辨析下了相当大的功夫。这种重视译名准确性的考索和确定,也反映了狄考文本人一贯的治学特点。<122>

1900年8月,狄考文在《教务杂志》发表《官话圣经的特殊术语》(Special Terms in the Mandarin Bible)一文,举例说明此前官话译本中的一些译名有必要加以修订。尽管他所提出的修订意见不全都为其他译者和后来的官话和合译本接受,但这些意见也言之有据,颇能展现狄考文丰富的官话知识和求真的独立个性。

鉴于该文发表于1900年8月,考虑到1890年大会通过的有关和合本翻译计划的第三条决议,要求官话译委会在翻译新约圣经中参考北京官话本、杨格非官话本,以及麦都思的委办译本,<123> 加上狄考文1908年9月去世之前并未开始修订1907年印行的官话新约圣经,以下从狄考文的《官话圣经的特殊术语》一文中选出四个例子,对照麦都思的委办译本(1855年)、北京官话本(1872年)、杨格非新约官话本(1889年)、《使徒行传》试读本(1899年)、《约翰福音》试读本(1900年)、官话新约全书(1907年)和官话新旧约本(1919年)相应的译文,<124> 以此略窥狄考文在官话和合本的修订和翻译中所做的研究和思考。

1. 中文词义辨析

1.1 “sign”的中文译名

《使徒行传》4:22

夫因异迹得愈者,其人四十有余岁云。(1855年委办译本新旧约全书)

使徒行奇事医好的那人,有四十多岁了。(1872年北京官话本)

因为异迹得愈的那人,有四十多岁了。(1889年杨格非新约官话本)

在他身上行异迹,医好了的那人,有四十多岁了。(1899年试读本)

使徒行奇事医好的那人,有四十多岁了。(1907年官话新约全书)

原来藉着神迹医好的那人,有四十多岁了。(1919年官话新旧约本)

在狄考文看来,英国修订译本将原文翻译为“sign”,而希腊原文带有“上帝的同在和工作”、“神圣或超自然的力量”等含义,因此译作“奇事”只是表明令人惊异、赞叹之事,并未表达出原文的完整意思。狄考文指出英文中的“sign”有两个对应的中文译名“神迹”和“异迹”,而“神迹”更为可取,因该词更常见于中文表达,且“神”字作为形容词更能表达原文中神圣、属灵和超自然方面的含义。

对照各版本译文后可以看出,1907年的译本采用的是1872年的北京官话本,也就是说,狄考文的建议并不为当时的译委会接受。但在1919年官话和合本中,狄考文的建议重新被接受。

1.2 “temple”的译名

狄考文指出,表达神殿的希腊文有两个词:“ναός”和“ἱερόν”,前者指主建筑,后者泛指包括主建筑在内的建筑群。英译本因缺乏相应词汇,故将两个希腊文一律译作“temple”,中译本不察,受英译本误导,将这两个希腊文单词均译作“殿”。而事实上,在中文中,可用“庙”翻译所指范围较广的“ἱερόν”,而所指范围较小的“ναός”对应的译名应为“殿”。下面以《约翰福音》2:14为例,试比较不同译本的译名。

在殿见有市牛羊鸽…… (1855年委办译本新旧约全书)

在圣殿里,见有卖牛羊鸽子的……(1872年北京官话本)

在殿里,见有卖牛羊鸽子的……(1889年杨格非新约官话本)

看见殿/庙里有卖牛羊鸽子的……(1900年试读本)

在圣殿里,见有卖牛羊鸽子的……(1907年官话新约全书)

看见殿里有卖牛羊鸽子的……(1919年官话新旧约本)

可见,1900年官话试读本参考了狄考文的意见,列出“殿”和“庙”作为备选项,但1907年官话新约全书还是采用了早先北京官话的译名,而1919年的官话新旧约本从委办译本和杨格非译本,更换为“殿”。狄考文也知道,中文语境中的“庙”多指偶像崇拜的场所,用来翻译耶路撒冷的“temple”令人难以接受。但他提出一个相当有说服力的理由,即发现《使徒行传》19:27女神亚底米的“temple”对应的希腊文为“ἱερόν”,也就是中文的“庙”,而《约翰福音》2:14耶路撒冷的“temple”对应的希腊文同样是“ἱερόν”,也就是说,新约希腊文将同一个词用在偶像敬拜场所和耶和华敬拜场所上,并不加区分。

狄考文据此认为,中文作者当然可循前例,将用于偶像崇拜场所的“庙”来指称耶和华的敬拜场所。不能因为偶像崇拜使用这个词,就弃之不用,要知道“基督化一个民族,意味着基督化该民族的语言”。<125> 在狄考文看来,“圣殿”这一译名不过是权宜之计,不如一开始就与“庙”做区分,可避免另外添加解释。从实际结果来看,狄考文基督化汉语词汇的这一努力并不成功。

2 神学含义考量

2.1 关于“believe on or in Christ”的翻译

《约翰福音》3:18

信者不定罪…… (1855年委办译本新旧约全书)

信子的人,主不定他的罪…… (1872年北京官话本)

信他的人,不被定罪…..(1889年杨格非新约官话本)

信/信服他的人,不被定罪……(1900年试读本)

信子的人,主不定他的罪……(1907年官话新约全书)

信他的人,不被定罪……(1919年官话新旧约本)

狄考文认为,信基督(believe on or in Christ)与相信一件事为真不同。当中文的“信”单独使用时,往往强调“真”(fidelity)而非“信心”(faith)。因此,官话译名应采用合成词(combination),特别是用于表达基督信仰时,应译作“信靠”或“信服”。鉴于“信靠”是外来词汇(foreign-made),不如使用“信服”,“信服”某人即相信该人,信任其所说的话。

1900年的试读本把“信服”列入备选译名,正是参考了狄考文的意见,只是在1907年和1919年的官话本中还是继续采用“信”这一译名。但这并不能否定狄考文在神学方面的敏锐,这种敏锐使他留意到中文译名可能模糊原文的含义,而这种情况在英译本中是可以避免的:

He that believeth on him is not judged…(The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ translated out of the Greek[英国修订本],1881)

2.2 “baptize”的译名

狄考文认为“baptize”译作施洗,是沿袭天主教的翻译,不确。因为中文的“施”,有从上到下,从高到低的含义,如“施教”、“施舍”、“施医”等等,而新教认为,洗礼不含有任何礼仪性恩典(sacramental grace),执行洗礼的教职人员自身并无任何权力。因此,不如译作“行礼”显得较为中性。我们以《约翰福音》1:26为例说明。

约翰曰:我以水施洗…… (1855年委办译本新旧约全书)

约翰回答说,我不过用水施洗……(1872年北京官话本)

约翰回答说,我用水施洗……(1889年杨格非新约官话本)

约翰回答说,我是用水行/施洗……(1900年试读本)

约翰回答说,我不过用水施洗……(1907年官话新约全书)

约翰回答说,我是用水施洗……(1919年官话新旧约本)

可见,狄考文的意见并不为后来的译本采纳,但从他所提出的理由可以看出,在官话圣经修订过程中,狄考文不拘于成见,敢于从神学立场出发提出不同意见,这与所谓的标新立异不可同日而语。

从以上四个例子中可以看出,新约官话和合本的修订和翻译,参考了其他中文圣经译本和英译本,以及圣经原文,同时还要符合中文词汇的准确含义,最终的译文确实是传教士集体努力的成果。

七 翻译的完成及修订

1906年10月12日,官话和合本新约译委会终于修订完从《使徒行传》到《启示录》的译文,持续16年的译经工作终于告一段落。但只有1907年基督新教入华百年纪念大会,才能决定修订本能否获得通过。只有被大会接受,官话和合本新约译委会的工作才算正式结束。而在此前,狄考文还有一堆枯燥的工作要做,就是修订每一章译稿的标点符号。

1900年原计划召开第三届在华新教传教士大会,届时提交和合本三种新约译本,但因世界传教士大会(World’s Missionary Conference)于同年在纽约举行,加之义和拳之乱,大会筹委会最终决定将本次大会推迟至1907年召开,使之作为纪念基督新教入华百年的纪念大会。<126> 拳乱虽然导致大会延期召开,其实对和合本圣经翻译的推进妨碍并不大。<127> 也多亏会议延期,新约官话和合本终于赶在1907年在华传教士纪念基督新教入华百年大会前印行,这比预计的1900年延后了7年。延后的原因正如上文所述,主要在于官话译委会人事变动频繁,以及官话圣经翻译自身难度大。而早在1900年,浅文理和合本就已率先修订完成,预备提交给原计划1900年召开的第三届在华传教士大会。深文理和合译本比官话和合译本稍早几个月就已完成新约修订稿,准备交由圣经会出版。<128>

相比上一届在华新教传教士大会将圣经翻译作为首要议题,1907年的在华传教士大会则在会议第10天(1907年5月4日)接近整个会议尾声时,才讨论圣经翻译问题。从议程安排来看,教会治理和建造显然才是本届大会最关注的议题。<129> 考虑到1900年拳乱对中国教会的巨大冲击,这种安排也属自然。

代表浅文理译委会向大会提交翻译报告的汲约翰建议,考虑到自1890年大会以来语言本身发生了变化,中国涌现出一大批报纸和期刊(主要指白话报刊),加上1905年清廷废除科举制,浅文理逐渐成为主流语言,这样,不如将浅文理和深文理译本合二为一,由此产生的新文理译本将取二者之长。<130> 确实,从1904年在华三大圣经公会排印深文理、浅文理和官话圣经的数量来看,汲约翰的建议是符合实际的。

表五 1904年在华三大圣经会三种圣经译本的印刷数量 <131>

由上表可知,仅1904年一年,浅文理圣经译本的印数等于深文理译本的6.7倍,而官话圣经译本的印数相当于两种文理译本总量的4.1倍。圣经译本的印刷量反映了市场需求,也从一个侧面表明,如果说在文言文中浅文理的优势逐渐显明,那么真正逐渐成为中国社会主流语言的则是官话。

汲约翰的建议被大会所接受,1890年大会规定的“圣经为一,译本则三”,改为一部圣经,两种译本。为了继续完成旧约和合本翻译,大会成立了文理执委会和官话执委会,专责挑选和确立译者事宜,也即今后只出版文理和合本与官话和合本两种译本。

官话和合本译委会提交的报告得到大会一致通过。会议决议,已完成的新约和合本三种译本,在对其做进一步修订之前,可由在华圣经公会负责印行销售,期限为三年。在此期间,传教士期待来自各方面的批评建议,以备后续进一步修订。后来当选为旧约官话和合本译者不久便退出的美国传教士赛兆祥,参照希腊文新约和其他中文圣经译本,认真考察1907年新约官话和合本后,认为新译本虽远非所认为的那样准确完美,但与旧有的官话译本相比,更直译和贴近希腊原文,也更为通俗。<132>

赛兆祥证实官话和合本翻译难度大,新约官话和合译本如同前言所说的那样,与其说是修订本,不如说是新译本,因为“(译文中)每个词都被留意到。如果译文中发现任何错误,这并非由于(译者)疏忽”。<133> 以赛兆祥对新译本的评价观之,狄考文在大会报告中提及的困难所言非虚,他对译文“信”的强调似乎得到落实。此外,二人也都主张官话译本应该考虑平民百姓的需要,而非迎合文人士子的品味。

鉴于狄考文向大会提交的官话和合本翻译报告所反映的进度滞后问题,大会特别呼吁译者所在的差会及福音机构让译者免于承担其他事务,并由在华圣经公会支付此项翻译计划所需一切开销,使译者尽可能专心投入翻译事工,以期早日完成旧约和合本翻译。<134>

1911年,接替狄考文担任旧约官话和合本译委会主席的富善,以近76岁的高龄致信官话和合本执委会总干事文显理(George Henry Bondfield,1855—1925),以年事已高不能长途旅行为由,要求执委会在北京统一安排译者的住宿和工作,否则就退出译委会。<135> 执委会满足了富善的要求,旧约译委会成员各自所属的差会也落实了1907年大会通过的有关决议,让传教士放下传教工作,专心翻译圣经,前提是由圣经公会支付他们的薪酬和房租。在华三大圣经公会同意从1913年1月开始提供该项资助。这样,经历一波人事变动之后,从1914年开始,旧约译委会安定下来,终于在1917年完成所有旧约部分的修订和翻译。

可能是有意识加强与在华圣经公会的联系,大会除了请求圣经公会继续资助旧约和合本翻译外,还特别向在华三大圣经公会就过去以来提供的慷慨资助表达感谢,并让三大圣经公会驻华经理依其职权成为旧约和合本两个执委会的当然成员(ex officio)。<136>

新约官话和合本翻译和修订耗时16年(1891—1907),这使得早先麦都思、杨格非和北京官话本译者的努力相形见绌。<137> 然而,这部耗时如此之久的官话新译本,连它自身的译者都不满意,狄考文承认该译本还有许多需要修订的余地,比如生硬直译和使用外国习语导致表达不畅之处,只有等日后做出进一步修订。<138>

1908年夏天,狄考文得了慢性痢疾,不得不中途退出官话译委会在芝罘召开的工作会议,转赴青岛治病。9月28日,狄考文去世。次年9月,新成立的官话译委会仍在芝罘开会,比原计划提前一年着手修订整个新约译本,并在当年11月份,将修订稿和《诗篇》译稿交给在华圣经会出版。<139> 新约修订本由大英圣书公会和美国圣经会分别于1910年出版,不过修订的内容相当有限。此后在1918年又经过几次有限修订,定稿于当年年底送给印刷厂,并在1919年春天连同旧约部分一同出版。<140>

需要指出的是,狄考文去世后,新约官话和合本的修订在译文风格方面发生了变化。前文指出,狄考文在1900年撰文表明译文风格要本地化,偏重“达”,后来转向忠于原文,讲求“信”。富善接替狄考文初期继承了后者的翻译原则,一度要让官话和合本如同英王钦定本那样,在讲台宣讲出来,所有阶层一听就懂。<141> 然而到了1918年,新约官话和合本修订接近尾声之时,时任和合本官话译委会主席的富善,则又提出译文应容易被所有能阅读的人明白,并且必须高雅简洁(high enough to be chaste)。<142> 也就是说,此时官话和合本译者已不再仅仅强调译文的“达”与“信”,还包括“雅”。其翻译原则已发生改变,官话和合本圣经译本不再只是平民百姓的译本,也是受过教育之人的译本,于是对译文文笔的要求也就顺理成章。鹿依士甚至期待中国今后出现标准官话(即后来的国语)之际,官话和合本能有功焉。<143>

鹿依士的期待是否已实现,这在当时新文化运动干将之中尚存争议。<144> 但这部于五四运动之前出版的新旧约官话和合本圣经,无论就译文的简明典雅,还是准确可靠,均得到一些传教士交口称赞,它甚至被认为是西教士所能翻译出的最佳也是最后的中文圣经译本。<145> 然而,据说有人把这部官话和合本圣经同1907年的官话新约和合本对照后,发现在译文风格方面,后者平均每节经文都有不止一处被改动。<146> 若果,恐怕狄考文看到1919年的新约官话和合本圣经时,也会觉得陌生吧。

事实上,在新旧约官话和合本于1919年出版之前最后的修订中,译委会有意识地避免直译希腊文和希伯来文习语,为此参照圣经原文和英美圣经修订本做出修订,再加上此时的翻译原则有意迎合受教育阶层的文学品味,结果,修订之后的官话和合本其实成了一部新的圣经译本。特别是在译文风格的修订方面,已经与传教士译者就译文拥有同等投票权的中国助手,想必也施加了相当的影响力。<147>

狄考文在去世之前还在翻译《诗篇》。用他自己的话说,翻译圣经是一项最费力也最艰辛的工作,不过或许也是他一生中最重要的工作。<148> 新旧约官话和合本从翻译到出版,总共近30年,传教士为之付出的时间、精力、忍耐和劳苦,实在难以想象。恰如富善所说,从《创世记》到《启示录》,这是一条漫漫长路。<149> 狄考文虽没有走完全程,却以自身的勤勉和奉献激励其他译者继续前行。鲍康宁在一篇纪念狄考文的悼文中写道:

“我只能说,这项工作(译按:指官话和合本圣经翻译)完全占据了他的心思。他为此投注了最好的心力,为了找到合适的词汇和短语来表达经文意思而不辞辛劳、孜孜不倦。他生平最后的遗憾是没能活着翻译完《诗篇》。新约修订本带有他品格和劳苦之印记,尽管他在修订旧约之初就离去,但他的影响也将活于旧约修订本中。” <150>

狄考文同意,将圣经翻译为中文是一门必须靠经验才能掌握的“艺术”,尤其是当它在一个委员会中进行时更是如此。<151> 这里的“艺术”涉及到语言和人际相处两方面。今天,当我们纪念和合本圣经出版100周年之时,回顾狄考文翻译官话和合本圣经的历程,相信我们在研读手头的和合本圣经之时,在品鉴这件艺术珍品之际,更能对之多一份欣赏、珍惜和感激。当然,它不是完美的艺术品,后来者还会对其不断修订打磨,正如狄考文去世后新约官话和合本经历过多次修订一样。这似乎指向了无止尽的努力,因为“耶和华的言语是纯净的言语,如同银子在泥炉中炼过七次”(《诗篇》12:6)。

<1> 有关这次航行的叙述,见Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography (Philadelphia: The Westminster Press, 1911), 57-69; Robert McCheyne Mateer, Character-Building in China: The Life-Story of Julia Brown Mateer (New York: Fleming H. Revell Company, 1912), 23-31。据Irwin T. Hyatt称,狄考文从1856年开始写日记,身后留下一部时间跨度长达20年的日记(从1856年10月到1876年11月),不过该日记早在1937年就已失佚。见Irwin T.Hyatt, Jr., Our Ordered Lives Confess: Three Nineteenth-Century American Missionaries in East Shantung (Cambridge: Harvard University Press, 1976), 144-145, 该章尾注18。因此,本文有关狄考文的生平事略,主要取材自前引Daniel W. Fisher的传记。Fisher曾是狄考文青少年时期的同学和西方神学院(Western Theological Seminary)的校友。

<2> 在华外国人可在中国自行租用或购买土地建房,这一附加条款由参与签约的法国传教士私自加入。该条款虽在后来遭到清政府反对,但已在很大程度上被执行。见Daniel H.Bays, A New History of Christianity in China (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012), 56-57。

<3> Mrs. Crawford, “Protestant Missions in Tangchow”, in The Chinese Recorder and Missionary Journal (CR) (Taipei: National Taiwan University Press: Christianity and China Research Center, 2011), v.8 (1877), 387. 该文列出了1875年之前这两个差会分别派往登州府的传教士名单。

<4> 有关长老会来华传教情况的概述(19世纪到20世纪初),见王治心:《中国基督教史纲》,上海世纪出版集团,2007年,第165—167页。

<5> 此前倪维思已陪同妻子返回中国南方养病。见Daniel W.Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 71-73。

<6> 用企业家的形象来描述狄考文在华传教工作的特征,见Irwin T. Hyatt, Jr., Our Ordered Lives Confess: Three Nineteenth-Century American Missionaries in East Shantung, 191-209,特别是第202页。

<7> Marshall Broomhall, The Bible in China (London: British and Foreign Bible Society, 1934), 87-88.

<8> 据赵晓阳研究,马礼逊和马士曼各自的新约译本并非独立翻译,而是均以巴设(或译作白日升)译本为基础。“二马”译本的相似度高于它们与白日升译本的相同程度,并且马士曼在翻译圣经时“非常多地参考了马礼逊译本”。这说明二人生前就已存在的“抄袭之说”(马士曼抄袭马礼逊)并非流言。见赵晓阳:《域外资源与晚清语言运动:以<圣经>中译本为中心》,北京师范大学出版集团,2019年,第41—50页。

<9> Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes: Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,” in Bible in Modern China: the Literary and Intellectual Impact, edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek (Nettetal: Steyler Verl., 1999), 77-78.

<10> Ibid.,78. 以上提到的译本均为文言文(或称文理)译文。这一时期的官话译本还包括南京官话译本(新约1857年)和北京官话译本(于1858年开始翻译,1866年完成新约部分)。以上中文圣经译本的概览,可参见本文表二。另见中文圣经新译会:《中文圣经翻译小史》,香港:天道书楼有限公司,1986年。

<11> Eric Fenn, “The Bible and the Missionary,” in The Cambridge History of the Bible: the West from the Reformation to the present day, edited by S. L. Greenslade, F.B.A. (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), 392.

<12> Ibid. 从世界范围来看,进入1910年代后,各圣经会早先因彼此间缺乏协调,事工多有重叠造成的混乱和浪费现象才开始得到改变。另参见The Oxford Companion to the Bible, ed. Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan (New York: Oxford University Press, 1993), 81-82;麦金华:《大英圣书公会与官话<和合本>圣经翻译》,香港:基督教中国宗教文化研究社,2010年,第17—19页。

<13> Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 257.

<14> Rev. S. L. Baldwin, “Christian Literature—What has been done and what is needed.,” in Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China(GCR)(Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1877), 210.

<15> 见狄考文向大会提交的论文: C. W. Mateer, “The Relation of Protestant Missions to Education,” in GCR (1877),171-180; 狄考文对富善提倡官话文学的积极回应,见 GCR (1877), 222-223。

<16> H. C. D., “Correspondence,” in CR, v. 8 (1877), 533.

<17> Caleb Cook Baldwin, “Correspondence,” in CR, v.9 (1878), 66. 摩嘉立本人后来曾被选为文理和合译本译委会成员,但因年事已高而推辞。见Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes:Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,” in Bible in Modern China: the Literary and Intellectual Impact, edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek, 83, 脚注17。

<18> “Editor’s Corner,” in CR, v. 9 (1878), 151.

<19> 这份调查问卷没有署名,根据上下文判断作者应该是摩嘉立本人。见C. C.Baldwin, “Union Standard version of the Bible in Chinese: To the Editor Chinese Recorder,” in CR, v.11 (1880), 465-474; C. C. Baldwin, “Union Standard Version of the Bible in Chinese,” in CR, v. 11 (1880), 386.

<20> 如H.C.D., “Special Prayer for the New Version of the Scriptures,” in CR, v. 11 (1880), 305; Juvenis, “A Biblical Conference,” in CR, v.12 (1881), 69-70; H. V. Noyes, “A Union Version of the Bible,” in CR, v.16 (1885),262; Rev. Hampden C. DuBose, “One Bible,” in CR, v.16 (1885), 459-460; “The Easy Wenli Union Version,” in CR. v. 17 (1886),203.

<21> C. W. Mateer, “The Easy Wen Li New Testament,” in CR, v. 17 (1886), 51-52.

<22> 狄考文于1859年至1861年就读于西方神学院,比他的校友也是后来他的传记作者Daniel W. Fisher晚两届,比后来翻译官话圣经的施约瑟主教(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky, 1831—1906)晚四届。狄考文在这期间很可能修读过有关东方文学和圣经文学、圣经修辞(Sacred Rhetoric)这两门课程。见Historical and Biographical Catalogue of the officers and students of the Western Theological Seminary of the Presbyterian Church at Allegheny City, Penn’A. 1827-1885 (Published by the Seminary, 1885), 16, 74, 80, 89。

<23> Hunter Corbett, “In Memoriam: Calvin Wilson Mateer D. D., L L. D.,” in The Presbyterian Banner, November 26, 1908.

<24> 传教士译者不都精通圣经原文,这一点固然为时人所诟病,但其实并不足以证明传教士缺乏能力翻译圣经。反对者很可能出于其他动机。比如1908年狄考文去世后,美南长老会传教士赛兆祥(Absalom Sydenstricker,1852—1931)曾被选入旧约官话和合本译委会,不久便辞职,原因是赛兆祥批评官话和合本译委会成员鲍康宁(Frederick William Baller,1852—1922)不懂希伯来文,没有资格翻译中文圣经。但背后的根本原因是,赛兆祥不能接受身为浸信会信徒的鲍康宁所持的教义倾向,也无法适应后者的工作方式。见Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China:the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China (Nettetal:Steyler Verl.,1999), 308-311。

<25> C. W. Mateer, “Special Term in the Mandarin Bible,” in CR, v.31 (1900), 379-384.

<26> Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions,”in CR, v.43 (1912), 588.

<27> 有关官话方言的一般知识性介绍,见《中国大百科全书·语言文字卷》,“官话方言”条,中国大百科全书出版社,2004年,第112页。

<28> Daniel W. Fisher, Calvin Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 105; Chauncey Goodrich, “In Memoriam of Rev. Calvin W. Mateer, D. D., L L. D.,”in CR, v. 40 (1909), 36.

<29> Daniel W. Fisher, Calvin Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 106-108.

<30> Ibid.,168.

<31> 王元德:《狄先生传》(1911年),收入王元德、刘玉峰编,《文会馆志》(1912年),见郭大松、杜学霞编译,《登州文会馆:中国第一所现代大学》,山东人民出版社,2012年,第51页。

<32> W. A. P. Martin, “A Tribute to Dr. Mateer,” in CR, v.39 (1908), 695.

<33> 见该书中文凡例,狄考文编著:《官话类编》(上),北京大学出版社,2017年,第2—3页。该书系影印C. W. Mateer, A Course of Mandarin Lessons, based on idiom, Revised Edition (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1900), 1。

<34> 邹立文:《<官话类编>序》,见狄考文编著:《官话类编》(上),第1页。

<35> George Kam Wah Mak, Protestant Bible Translation and Mandarin as the National Language of China (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2017), 65-66.

<36> George Owen, “In memory of the late Dr.C.W.Mateer,”in the Bible in the World,v. iv (1908), 374; Daniel W. Fisher, Calvin Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 257.

<37> GCR (1877), 222.

<38> C. W. Mateer, “Lessons Learned in Translating the Bible into Mandarin,” in CR, v.39 (1908), 605.

<39> Ibid., 223; C.W.Mateer, “School Books for China,” in CR, v.8 (1877), 431.

<40> “Statistics of the Shantung Protestant Missions,” in CR, v.8 (1877), 395-397.

<41> “Notices of Recent Publications,” in CR, v.10 (1879), 397-398.

<42> 狄考文曾在1890年的传教士大会上,询问时任大英圣书公会全权代表的赖特(W. Wright),大英圣书公会在翻译圣经方面的过往经验。赖特回答说:“在每一个有书面文字的国家,传教士屈从于当地学者的文学骄傲(literary pride),将圣经的译文风格弄得过于高雅,结果,新的圣经译本不得不采用日常用语……传教士犯下的这一错误,已使圣经公会虚掷数千英镑。”见C. W. Mateer, “Lessons Learned in Translating the Bible into Mandarin,” in CR, v.39 (1908), 605。

<43> Marshall Broomhall, The Bible in China, 88.

<44> 这三篇论文分别为:Rev. Wm. Muirhead, “Historical Summary of the Different Versions .With their Terminology, and the Feasibility of Securing A Single Standard Version in Wei-Li, with a Corresponding Version in Mandarin Colloquial”; 施约瑟(Bishop Schereschewsky), “Translation of the Scriptures into Chinese”; Rev.John Wherry, “Historical-Summary of the different versions of the Scriptures”。见GCR (1890), 33-58。

<45> GCR (1890), “Abstract of Proceedings,” xxvi-xxvii.

<46> GCR (1890), 59-60.

<47> 在华三大圣经公会出席1890年上海在华传教士大会的人数分别为:大英圣书公会13人、美国圣经会7人、苏格兰圣经会3人。比较1877年上海在华传教士大会的出席情况:大英圣书公会和美国圣经会均分别为2人、苏格兰圣经会4人。见GCR (1890), xxiii;GCR(1877), 487。

<48> GCR (1890), 59-61.

<49> 麦金华:《大英圣书公会与官话<和合本>圣经翻译》,第36—40页。

<50> GCR, 1890, xi.

<51> GCR (1877), 487.

<52> GCR (1890), xxiii.

<53> 根据1890年上海第二届在华传教士大会花名册(List of members)统计,见GCR (1890), xv-xxii。

<54> 赵维本:《译经溯源:现代五大中文圣经翻译史》,香港:中国神学研究院,1993年,第32页。

<55> 根据陈少兰编著的《中文圣经翻译简史》(香港:环球圣经公会有限公司,2005年)统计,见该书第19—35页。19世纪出版的新教中文圣经译本(包括方言译本)概览,可参见中华续行委办会调查特委会编,蔡咏春、文庸等译,《中国基督教调查资料(1901—1920)》下卷,中国社会科学出版社,1987年,第1237—1241页。据尤思德(Jost Oliver Zetzsche)统计,截止1890年,由在华圣经公会、福音机构、个人,以及其他方式出版的新教中文圣经译本(不含方言译本),已达25种之多。见Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 405-406。

<56> 19个委员会中除了负责会务安排和招待的委员会(Committee on Arrangements and Entertainment)在大会召开之前成立外,其他18个委员会都是在这次大会期间新成立的。狄考文参加的5个委员会要就以下五项议题为大会提供可行性报告:文理和合译本、官话和合译本、提出各委员会的候选人名单、学校教育与教材、呼吁五年内增派1000名传教士来华。见”Committees Appointed to act during the Conference,”in GCR (1890), xxxvi-xxxix。

<57> “Programme of Subjects Proposed for the Missionary Conference of 1890,” in CR, v.20 (1889), 28.

<58> 时任美国圣经会驻华经理的海格思(John Reside Hykes)称,大会中不少传教士原本倾向只翻译一种文理译本,这与支持和欣赏委办译本的大多数英国传教士意见相左,后者不能容忍改动委办译本的译文。两派最终达成妥协。见海格思1900年3月29日致美国圣经会的信,转引自Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes:Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,” in Bible in Modern China: the Literary and Intellectual Impact,edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek, 80, 脚注4。

<59> 这三份报告书见GCR (1890), xl-xliii。

<60> GCR (1890), xliii.

<61> 比如大英圣书公会就有一套让译者遵守的翻译原则。该原则早在1852年就已明确指定以所谓的“公认经文”(Textus Receptus)为新约希腊文基础文本。1881年英国修订译本新约部分问世后,该会虽有限度放宽翻译原则,在某些条件下允准采纳英国修订译本新约部分依据的希腊文文本,但直到和合本圣经翻译计划开展之际,总体上仍主张译者根据“公认经文”翻译新约。见麦金华:《大英圣书公会与官话<和合本>圣经翻译》,第74—76页。

<62> 这场争论并未涉及旧约圣经基础文本,原因在于无论是英国修订译本还是英王钦定本,都以马索拉抄本为旧约基础文本。1885年出版的英国修订译本旧约部分,对英王钦定本的改动十分慎重,几乎全部接受马索拉抄本中的希伯来文经文。见Luther A.Weigle, “English Versions since 1611,” in The Cambridge History of the Bible: the West from the Reformation to the present day, edited by S. L. Greenslade, F.B.A. (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), 372。有关马索拉抄本的介绍,见菲利普·W.康福特编,李洪昌译,《圣经的来源》,上海人民出版社,2011年版,第133—134页。

<63> 以1891年1月慕稼谷致函《教务杂志》编辑部到次年1月,慕稼谷在该杂志上发表《关于新约希腊文本》(On the Greek Text of the New Testament)回应为止。

<64> 据新约学者梅茨格(Bruce M. Metzger)研究称,伊拉斯谟1516年出版的希腊文新约圣经质量粗糙,有不少印刷错误,且大部分文本依据的是12世纪两份并不理想的抄本,其中《启示录》所依据的抄本缺漏最后6节经文。伊拉斯谟为此依照武加大译本将拉丁文回译为希腊文,因此该版圣经有些经文不见于目前已知的希腊文圣经抄本。见Bruce M.Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration (Oxford: Oxford University Press, 1964), 99-100。

<65> Ibid.,106.”Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum aut corruptum damus.” 意即,“(读者所拥有的)原文文本为当前所有人都接受,我们对文本没有作出任何改动或损害。”

<66> Ibid.

<67> The New Testament in the original Greek (American Edition) (New York: Harper & Brothers, Franklin Square,1881), vii-x. 有关19世纪英国修订译本之前的希腊文新约圣经修订情况,以及英国修订译本的修订概况,见Luther A. Weigle, “English Versions since 1611,” in The Cambridge History of the Bible:the West from the Reformation to the present day, edited by S. L. Greenslade, F.B.A., 368-373。

<68> Luther A. Weigle, “English Versions since 1611,” in The Cambridge History of the Bible: the West from the Reformation to the present day, edited by S. L. Greenslade, F. B. A., 371-372.

<69> C. W. Mateer, “Bishop Moule and Chinese Bible Revision,” in CR. v.22 (1891), 129; J. C. Gibson, “Scripture Translation,” in CR, v. 22 (1891), 225.

<70> 见本文脚注64;以及慕稼谷引用大英圣书公会编辑监督赖特的话,见G.E.Moule, “Bishop Moule on the Greek Text of the New Testament,” in CR, v. 23 (1892), 17。

<71> 1890年在华新教传教士大会通过的报告规定,深文理和浅文理译委会成员均不得少于5人,官话本修订委员会成员不得少于7人,因此和合本三个译委会译者总人数理论上应不少于17人。慕稼谷这里提到的20人可能是据此推断。慕稼谷对在华传教士在经文鉴别学方面的装备情况评价较低,称这些传教士“难以肩负评判的责任”、“有闲暇从事相关研究者极少”等等,见G. E. Moule, “A Communication from Bishop Moule,” in CR, v.22 (1891), 6-9。

<72> “The Text of the New Testament,” in CR. v. 22, 123-124.

<73> 以下的回应顺序有所调整,并未按原文顺序。

<74> 也就是说,以英国修订译本为据,参照英王钦定本,译者没有必要逐句逐节判断圣经原文。见C. W. Mateer, “Bishop Moule and Chinese Bible Revision,” in CR. v. 22 (1891), 129-130。

<75> Ibid.;汲约翰指出,文理报告委员会充分讨论了第四条规定的两种表述,但最终决定以英国修订译本的原文文本为和合本翻译的基础文本,则是会后成立的三个译委会共同做出的。见J. C. Gibson, “Scripture Translation,” in CR, v. 22 (1891), 225-226。

<76> C. W. Mateer, “Bishop Moule and Chinese Bible Revision,” in CR. v. 22, 129.

<77> 这一点后来为慕稼谷所诟病,见G. E. Moule, “Bishop Moule on the Greek Text of the New Testament,” in CR, v.23 (1892), 16。

<78> Bible Society Record, v. 37 (March 17, 1892), 33.

<79> J. C. Gibson, “Scripture Translation,” in CR, v. 22 (1891), 227.

<80> Bible Society Record, v.37 (March 17,1892), 34.

<81> “Meeting of the Board of Revisers,” in CR, v.23 (1892), 25.

<82> 1907年官话和合本译委会向大会提交的报告指出,专责确定神学术语的委员会内部并未达成一致意见,负责协调三种译文的委员会也未做任何实际工作。原因据浅文理和合本译者汲约翰称,是因为新约官话和合本翻译进度慢,拖了其他译本的后腿。见China Centenary Missionary Conference Records (CCMCR) (New York: American Tract Society, 1907), 271, 281-282。三个译委会在进行各自的新约翻译工作时,互相交流和沟通也不多,这让深文理和合本译者谢卫楼(Davello Zelotes Sheffield,1841—1913)引为憾事,见CCMCR (1907), 273。汲约翰曾提及,1896年浅文理译委会在香港召开第一次工作会议时,得到深文理译者湛约翰出示深文理和合本译稿,受益不少。见CCMCR (1907), 270。

<83> 周联华:“《和合本》译经原则和评估”,见谢品然、曾庆豹合编:《自上帝说汉语以来:<和合本>圣经九十年》,香港:研道社有限公司,2010年,第3—16页。

<84> 据慕稼谷说,花之安并未出席是次译者联席会议,理由是自觉无能力做经文鉴别,但他并未反对第四项决议,见G. E. Moule, “Bishop Moule on the Greek Text of the New Testament,” in CR, v.23 (1892), 12。

<85> GCR (1890), xlii-xliii.

<86> 杨格非还曾当选为浅文理译委会成员,出于同样的理由,以及在翻译原则上无法与包约翰和白汉理达成一致,故选择退出。见Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes: Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,”in Bible in Modern China: the Literary and Intellectual Impact, edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek, 82。

<87> 官话和合本执委会在1907年作的报告中,声称有16人在不同时期被选为译者,其实是含括了获得提名但坚辞不就的五人,即李修善、马秦泰、杨格非、琼斯(A. G. Jones)和高葆真(W. A. Cornaby)。见CCMCR(1907), 276。

<88> “Reports of Executive and Translation Committees of the Mandarin Version,” in GCR (1907), 275-277. 另参见陈少兰编著,《中文圣经翻译简史》,第41—43页。

<89> 大多数德国传教士活动于华南非官话地区,故未包含进官话和合本译委会。见 Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes: Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,” in Bible in Modern China:the Literary and Intellectual Impact, edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek, 81, 脚注9。

<90> 浅文理译委会五名译者中,除了白汉理退休(1894年)另选潘慎文(A. P. Parker, 1850—1924)、戴维思(J. W. Davis,生卒年未知)先后接替,以及包约翰后期因忙于他务,生病而辞职外,其他三名译者一直坚持翻译完浅文理和合本新约部分。见CCMCR (1907), 269-270。深文理译委会最初也有五名译者,1900年韶泼(Martin Schaub,1850—1900)去世,1903年罗为霖(Llewellyn Lloyd,1850—1931)和皮尧士(Thomas William Pearce,1855—1938)加入,其他成员未见变动。见CCMCR (1907), 273-274。

<91> CCMCR (1907), 276.

<92> Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes: Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,”in Bible in Modern China: the Literary and Intellectual Impact, edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek,83-86. 另参见前文丁韪良对狄考文《笔算数学》的评价。

<93> CCMCR (1907), 277.

<94> Ibid., 278. 其他两个译委会的翻译流程也相仿。

<95> Ibid., 279-281. Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 256, 264-274.

<96> Chauncey Goodrich, “Introduction to Mandarin Version,” in Union Version of the New Testament: The Acts of the Apostles(Kuan Hua Translation), Tentative Edition (1899),1.

<97> CCMCR (1907), 279.

<98> CCMCR (1907), 279; Jost Zetzsche, “The Work of Lifetimes:Why the Union Version Took Nearly Three Decades to Complete,”in Bible in Modern China:the Literary and Intellectual Impact.edited by Irene Eber, Sze-kar Wan, Knut Walf and Roman Malek, 86; 麦金华:《大英圣书公会与官话<和合本>圣经翻译》,第50页。

<99> CCMCR (1907), 275-276.

<100> 比如1906年《教务杂志》刊载的官话和合本译委会照片,从左到右依次为鲍康宁、刘大成、富善、张洗心、狄考文、王元德、鹿依士、李春蕃。照片顶端注有西教士译者的英文名字,底端标注西教士及其中文助手的中文名字,且每位中文助手分别坐在相应西教士译者的左手侧。这似乎表明登载该照片的《教务杂志》有意突出中国助手在翻译官话和合本圣经中的地位。该照片见本期《世代》封面。

<101> 比如C. W. Mateer, “Lessons Learned in Translating the Bible into Mandarin,”in CR.v.39 (1908), 609; Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions,” in CR, v.43 (1912), 590; Spencer Lewis, “New Union Mandarin Bible Ready,” in China Christian Advocate (February 1919), 4. 但也要指出,狄考文曾在1892年出版的《官话类编》前言中,提名感谢他的中文助手邹立文提供的帮助。见C. W. Mateer, A Course of Mandarin Lessons, based on idiom, Revised Edition,vii。富善约在1911年前后的一封信中,提名称赞邹立文、张洗心、王元德在官话和合本圣经翻译中的殷勤付出。转引自Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 259-260。

<102> A. Sydenstricker, “Chinese Christians and Bible Study,” in CR (1912), 593.

<103> Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China: the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 260.

<104> Chauncey Goodrich, “In Memoriam of Rev. Calvin W. Mateer, D. D., L. L. D,” in CR, v. 40 (1909), 39.

<105> 浅文理译委会于1896年7月—8月召开第一次工作会议,截至1900年共召开会议5次,轮流在香港和汕头举行,大多数会议持续两个月,前后共计不到一年。见CCMCR (1907), 270。这也从侧面说明官话和合本的翻译难度大于浅文理和合本。由谢卫楼代表深文理译委会向1907年大会提交的报告,并未记载该译委会召开工作会议,反而提到至少三位译者独自翻译完整本新约圣经(湛约翰、韶泼和谢卫楼),并且深文理译委会追求译文尽量保留委办译本的风格。见CCMCR (1907), 273。

<106> CCMCR (1907), 283.

<107> 王元德:“狄先生传”,见《文会馆志》,第54页。

<108> C. W. Mateer, A Course of Mandarin Lessons, based on idiom, Revised Edition, xiii-xiv.

<109> Ibid., xiv.

<110> 富善代表官话和合本译委会给《使徒行传》试读本(1899)所写的序言,以及狄考文代表官话和合本译委会给《约翰福音》试读本(1900)所写的序言,均将“通行”译作“everywhere current”。

<111> C. W. Mateer, A Course of Mandarin Lessons, based on idiom, Revised Edition, xiii.

<112> C. W. M., “The Style of the Mandarin Bible,” in CR. v.31 (1900), 331.

<113> Chauncey Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions,” in CR, v.43 (1912), 589.

<114> 麦金华先生认为,这反映出传教士支持一种欧洲中心主义及带有目的论成分的语言观,见麦金华:“圣经翻译中的通行官话概念——官话作为中国国家语言的前奏”,收入谢品然、曾庆豹合编:《自上帝说汉语以来:<和合本>圣经九十年》,第24—25页。

<115> Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions,” in CR, v.43 (1912), 589.

<116> C. W. M., “The Style of the Mandarin Bible”, in CR. v.31 (1900), 331-336.

<117> 狄考文后来用“everywhere current”来指称“通行”,官话和合本试读版也同狄考文用法,表明“通行”意义范围扩大。见本文注脚115。

<118> 思果:《翻译研究》,中国对外翻译出版公司,2001年,第7页。

<119> CCMCR (1907), 282.

<120> C. W. Mateer, “Lessons Learned in Translating the Bible into Mandarin,” in CR. v.39 (1908), 605; CCMCR (1907),282. 狄考文的批评符合其一贯坚持用白话而非文言文创作的理由,即不必迎合中国学者的骄傲,另参见本文第二节。

<121> C. W. Mateer, “Lessons Learned in Translating the Bible into Mandarin,” in CR, v.39 (1908), 608.

<122> 除了前文提到狄考文当选确定和合本圣经术语译名的三人委员会之外,从1880年代开始,狄考文花了相当多的时间加入“译名之争”,撰文考证中文“神”字的意义。该文于1901年在《教务杂志》上陆续刊出。据称,狄考文于20年前动笔撰文,至发表时文章尚未写完。该文仅征引中文文献含有“神”字的例证,就达一万三千余条。见C. W. Mateer, “The Meaning of the Word 神,” in CR, v.32 (1901), 61。此外,1890年成立的中华教育会,专责教会学校教材的编写和出版,狄考文在其中领导一个中文科技术语委员会,从事相关术语译名的审定工作。见Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 159。

<123> GCR (1890), xliii.

<124> 除了北京官话本(1872年)、杨格非新约官话本(1889年)、《使徒行传》试读本(1899年)、《约翰福音》试读本(1900年)之外,其他3种译本的译文均见信望爱网站之“珍本圣经数位典藏查询系统”,https://bible.fhl.net/gbdoc/ob/index.html.

<125> C. W. Mateer, “Special Term in the Mandarin Bible,”in CR, v.31, 382.

<126> CCMCR (1907), II.

<127> 官话和合本译委会该年的工作会议地点由北方转到上海,持续将近半年,完成《马太福音》和《路加福音》的译文修订,见表四。深文理委员会译者谢卫楼的新约译稿虽在拳乱中遭焚毁,庆幸的是其他译者保留了译稿副本,遗失的译稿仅占全部译稿的1/10。见CCMCR (1907), 274。

<128> Ibid.

<129> CCMCR (1907), ix-xviii.

<130> CCMCR (1907), 271-272.

<131> 据薛思培(J. A. Silsby,1858—1939)的统计制作。见J. A. Silsby, “The Bible in China,” in CR, v.36 (1905), 280.

<132> A. Sydenstricker, “The Revised Mandarin Version. Second Paper,” in CR, v.39 (1908), 266-269.

<133> A. Sydenstricker, “The Revised Mandarin Version of the New Testament,” in CR, v.39 (1908), 197. 笔者未能找到1907年新约官话和合本的前言。

<134> CCMCR (1907), 660.

<135> Jost Oliver Zetzsche,The Bible in China: the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 316-317.

<136> CCMCR (1907), 660.

<137> 由麦都思主持翻译的南京官话译本,杨格非官话译本,以及北京官话译本三种译本新约部分完成翻译用时分别为3年、4年和8年。

<138> CCMCR (1907), 281; Daniel W. Fisher, Calvin Wilson Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 268.

<139> The China mission year book (1910), 379.

<140> Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China:the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 328.

<141> Chauncey Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions”, in CR, v.43 (1912), 589.

<142> Jost Oliver Zetzsche, The Bible in China:the History of the Union Version or the Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China, 325.

<143> Spencer Lewis, “New Union Mandarin Bible Ready,” in China Christian Advocate (February 1919), 4.

<144> 胡适认为官话圣经在预备白话文作为现代文字媒介上,并无丝毫功绩。相反,在周作人看来,《马太福音》官话译文则是“中国最早的欧化的文学的国语”,与中国新文学运动大有关系。见Marshall Broomhall, The Bible in China, 5; 周作人:《圣书与中国文学》,载于北京大学比较文学研究所编:《中国比较文学研究资料》(1919—1949),北京大学出版社,1989年,第385页。

<145> A. H. Jowett Murray, “The New Mandarin Bible,” in CR, v. 50 (1919), 439-443.

<146> Ibid., 441.

<147> Spencer Lewis, “New Union Mandarin Bible Ready,” in China Christian Advocate (February 1919), 4.

<148> Daniel W. Fisher, Calvin Mateer, forty-five years a missionary in Shantung, China, a biography, 252, 274.

<149> Chauncey Goodrich, “A Translation of the Bible for Three Hundred Millions,” in CR, v. 43 (1912), 587.

<150> F. W. Baller, “The Rev. C. W. Mateer, D. D.—An Appreciation,” in CR, v.39 (1908), 632.

<151> CCMCR (1907), 283.

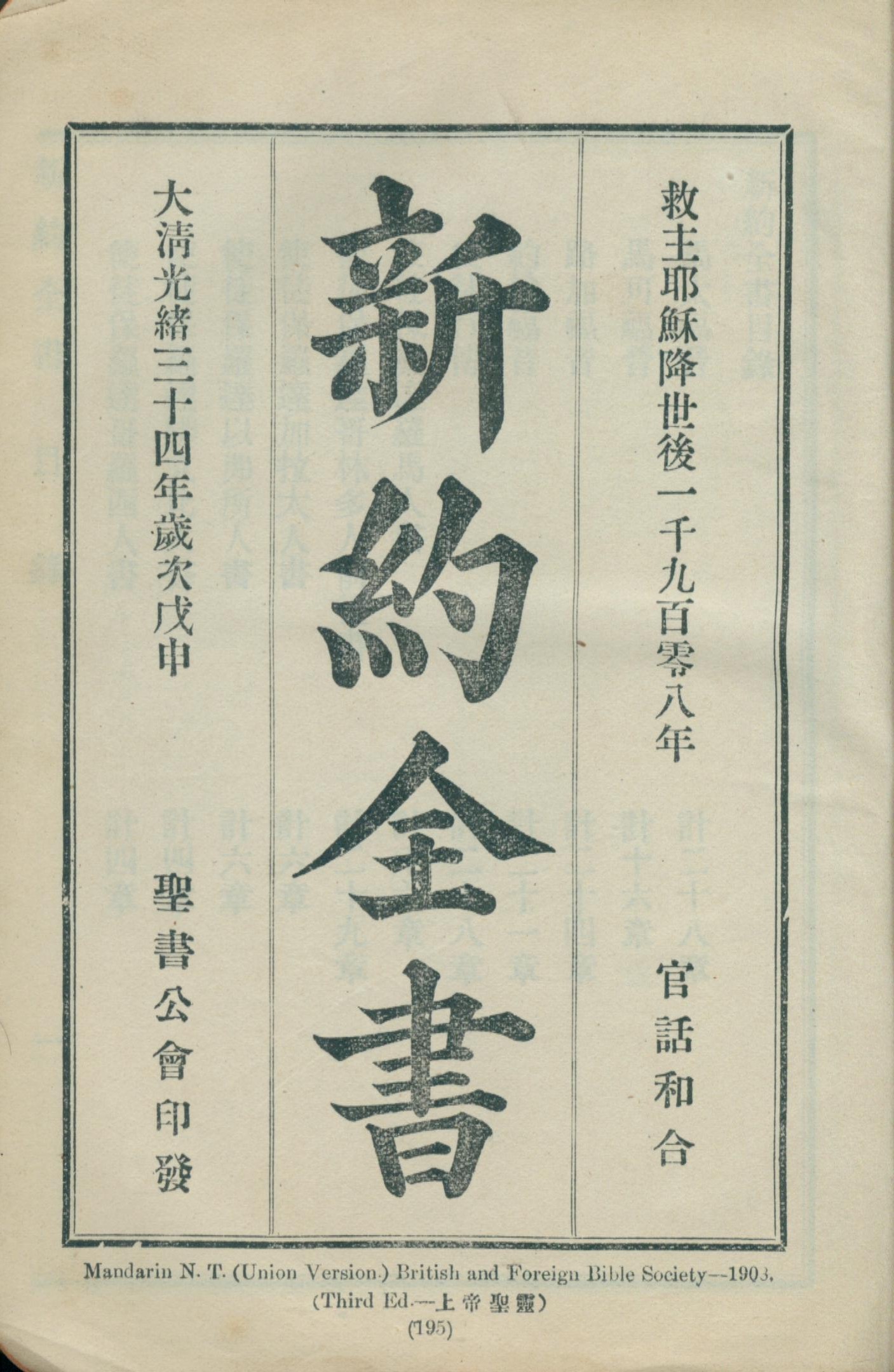

此文题图及插图2:《新约全书》封面封底及扉页,“官话和合”本,“圣书公会印发”,1908年版。

题图及插图2,皆来自信望爱信仰与圣经资源中心:

http://bible.fhl.net/ob/nob.html?book=299

“翻拍影像由台湾劳如麟牧师提供,影像著作权为劳如麟牧师所有。”

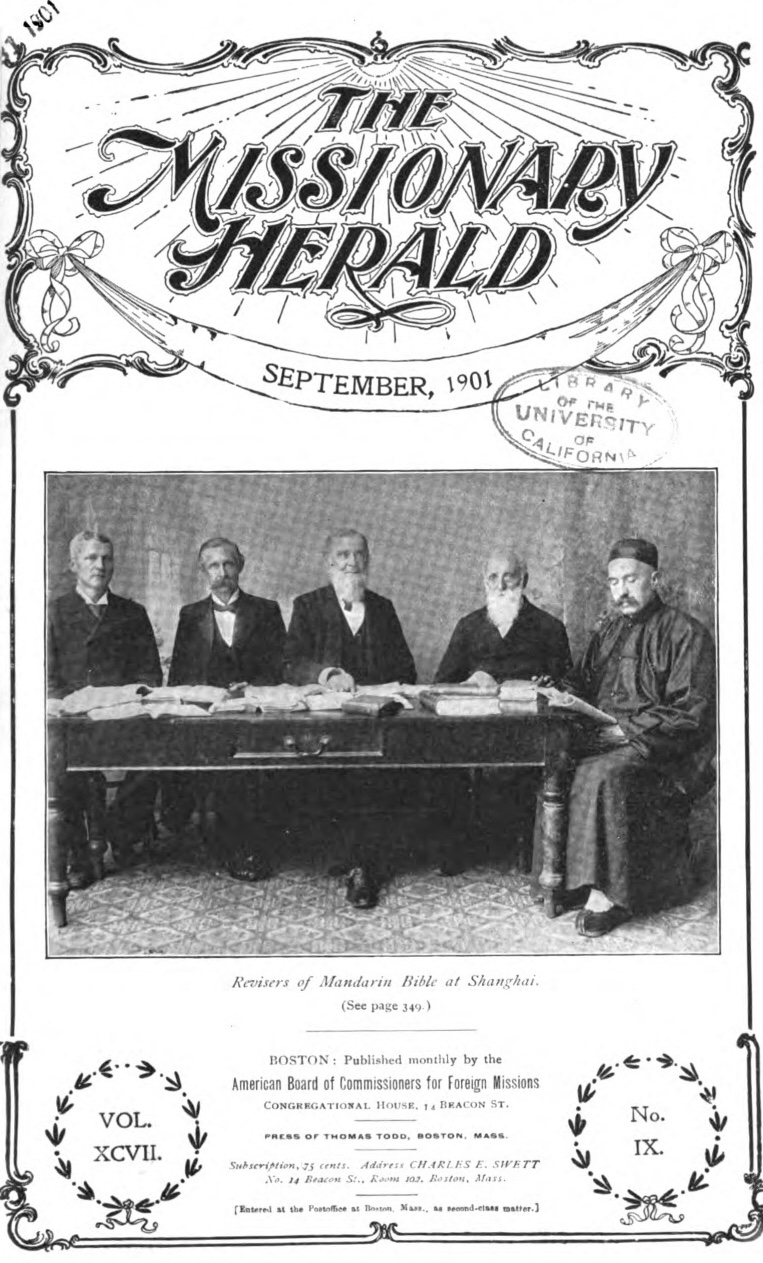

此文插图1:“官话本圣经翻译修订者在上海”(Revisers of Mandarin Bible at Shanghai),《传教士先驱报》(The Missionary Herald)1901年9月号封面,加利福尼亚大学图书馆(Library of the University of California)藏。

此文首发于《世代》第7期(2019年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转发《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第7期主题是“和合本圣经、五四运动”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

欢迎访问《世代》网站:www.kosmoschina.org。