本期《世代》[整本下载:《世代》第7期(2019年春季号)],参考了不少近现代中国的历史资料。

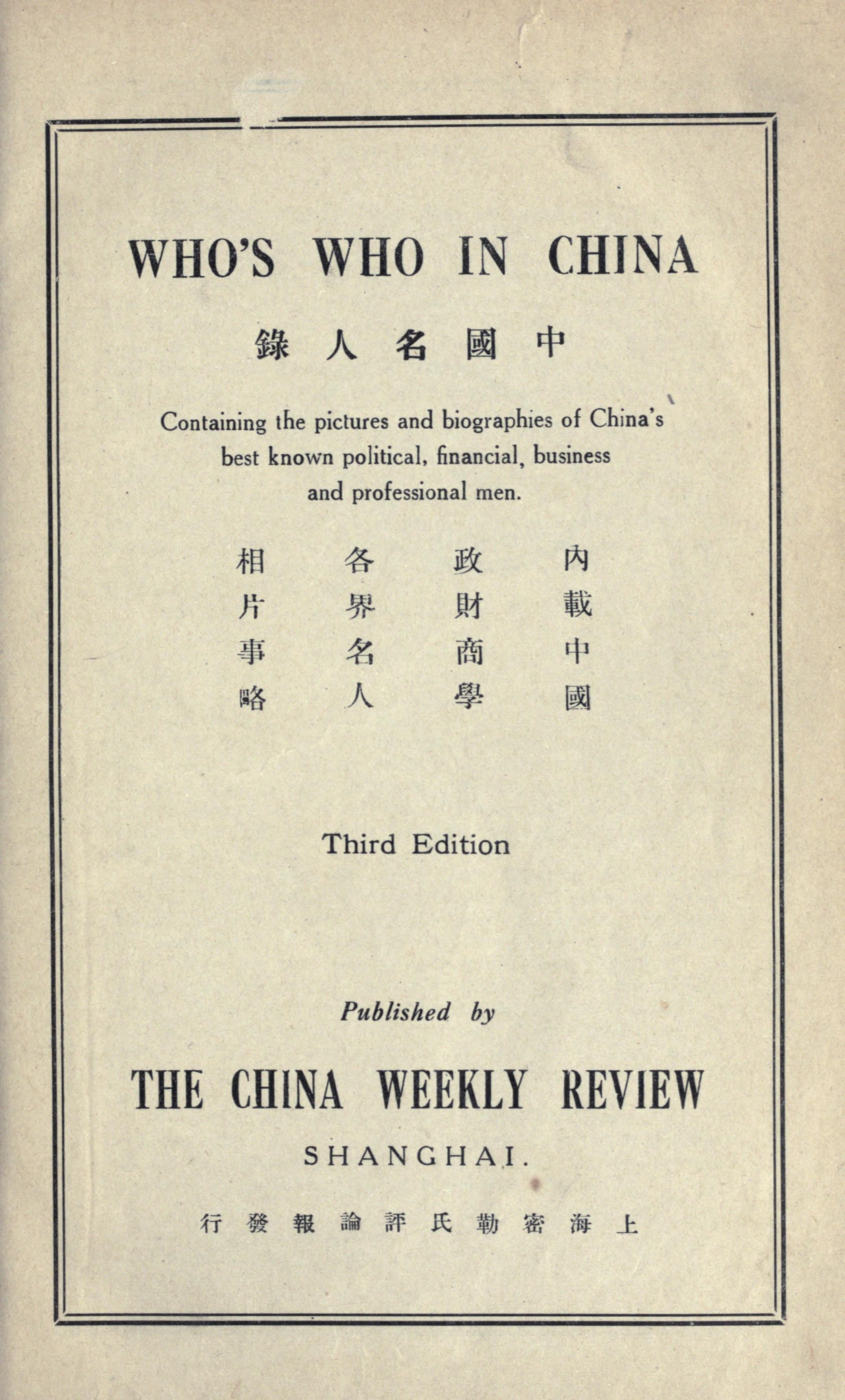

其中,王正廷(1882—1961)和诚静怡(1881—1939,诚静贻)的照片,来自《密勒氏评论报》(The China Weekly Review,中国每周评论)在1925年出版的《中国名人录》(Who’s Who in China)第三版。

《密勒氏评论报》由两位美国记者创办于1917年6月9日的上海。他们是多马·密勒(Thomas Millard,1868—1942,托马斯·密勒) 和约翰·鲍威尔(John Powell,1888—1947)。

《中国名人录》为《密勒氏评论报》的重要品牌。尽管被称为“名人录”,这本超过一千页的近现代中国人物传略集之中却有着很多可能让当今中国人陌生的历史。王正廷和诚静怡或许仍然是其中让如今世人较为听说的人物。

造成此现象的一个主要原因在于,过去一百多年的中国不乏各种革命式的意识形态运动,以至于早些时候的历史容易在意识形态运动后被掩埋,后来者若要了解即使只是几十年前的中国,需要拨开这些层层掩埋才有可能。当然,此现象不只是发生于中国。

而在拨开掩埋后,会遇到进一步的问题。即使就“名人”的方面而言,《中国名人录》并非囊括了当时中国的所有著名人士。这在《中国名人录》前言当中已有说明。根据该前言,这里的“名人”传略及照片主要是《密勒氏评论报》自1917年至1925年间刊登过的,这里结集再版虽然有更新,却受制于当年中国时局的影响。

还有可能值得注意的是,多马·密勒为美国传教士群体之外向英语世界报道中国最早的美国出版人之一。在他和约翰·鲍威尔周围,聚集了一批与密苏里大学新闻学院(Missouri School of Journalism)相关并来到中国工作的美国新闻从业者。 (更多…)