费城威斯敏斯特神学院教会历史教授卡尔·楚曼(Carl Trueman)认为,宗教改革本质上是一次回到神学救恩论的教牧性改革。其核心问题是关于“人到底如何才能得救”的救恩论问题;它所涉及的范围则包含个人与教会的所有生活领域。只不过,这一次圣经启示的真理站在了改革的少数派一方。<1>

对“称义”与“成圣”的区分,是新教对救恩论的最大贡献,也是新教改教以来最大的教牧性挣扎,些微差别都会导致重大教牧实践的差异,也常常引发出相关的“福音与律法”、“律法主义与反律主义”等讨论。

在实践当中,最大的问题不在于是否能够从神学角度,全面完整地描述“称义”与“成圣”的教义以及两者的关系(虽然这在教牧人员中已经是少数),而是在于实践当中两者的脱节,常常导致厚此薄彼,不能兼顾。不是因为强调称义而忽略了成圣,倾向反律主义,就是过度重视成圣而减弱了称义,变成律法主义。

对比中世纪和现在的罗马天主教,新教这一挣扎的根本原因在于,把“人如何在上帝面前成为义人”的时间点从人生的终点,推到了信仰的起点。由于中世纪救恩论和教会论的特殊性,虽然改教家们努力维持救恩的完整性,不断强调成圣,但在实践中,这个“称义”时间点的改变常常导致救恩论被简化成个体性的“因信称义”(这一点在华人教会非常普遍),不仅削弱了内容丰富的救恩论,而且导致救恩论与教会论的分离。

中世纪的“因信成义”救恩论

耶稣基督的死与复活,把救赎置于基督教信仰的核心,基督教的诞生本身就紧紧围绕着“耶稣到底是谁”这一问题展开。使徒行传的中心信息就是:旧约启示预言的弥赛亚是死而复活的救主,耶稣就是那位弥赛亚。(徒17:2-3)这一问题在初代教会,细化成为对耶稣基督位格(耶稣本质上是谁?)与耶稣基督之救恩工作(耶稣成就了什么?他的救恩是如何临到一个人的?)的讨论。前者产生了大公信仰的“三一神论”与“基督论”,后者在西方教会则产生了以奥古斯丁的恩典论为核心的救恩论。

奥古斯丁以拳拳牧者之心关注每一个灵魂的得救。他的救恩论以回应伯拉纠异端为背景,主要处理人在救恩中的角色问题:人得救到底是神人合作的结果,还是唯独神主动的恩典,人没有任何的功劳。

这一救恩论的争论,在公元529年的奥朗日会议(Council of Orange)上得出定论,并被认定为教会正统:人已经全然堕落,“自由意志”完全无法转向神;救恩计划不仅在永恒中是出于上帝主动的恩典,而且对于每一个人,都是上帝主动恩典的临到和运行,人才会产生出归向神的信心;一个领受了神恩典的人,有能力与责任活出良善。

但不幸的是,这一彻底摒除了“半伯拉纠主义”的正统教义,在教会历史中丢失了一千年左右,直到天特会议(Council of Trent,也有根据意大利语“Trento”,译为特伦托)前夕才再被发现。因此,恩典究竟如何临到一个人,人的自由意志与行为到底扮演什么角色,在中世纪是救恩论中尚未彻底解决的问题,并且导致各种“半伯拉纠主义”不断以不同形式出现。<2>

与爱任纽和东方教父不同,奥古斯丁救恩论的核心关注点是:一个罪人如何得以在上帝面前成为义人。这也成为整个西方教会传统的救恩论关注点,之后的救恩与圣礼都围绕着这一关注展开。而在西方传统里,武加大拉丁文译本的“成为义”一词与相应的希腊原文不同,含有“由上帝启动的改变”的意思,即当时教父们讲的“单单是那些被上帝造成义人的,才被称义”。<3> “成为义” 这一含混不清的概念,成为教会史上救恩论中的主要挣扎。中世纪的神学家们竭尽全力,试图全面一致系统地解释所有相关经文,给出关系到人论和教会论的整全救恩论。<4>

经过几百年的努力,特别是托马斯·阿奎那的贡献,西方教会在中世纪形成了一套全面的救恩论教义。天特会议之前,这套教义虽然一直没有神学规范性的正统阐述,但是从持托马斯主义的主教们作品来看,内容则是相当一致的。 <5> 在这一整套救恩论中,阿奎那的人论在其中起了很关键的作用。

中世纪的人们了解每一个人在上帝面前都是罪人,既有自己人性当中的恶、行为上的罪,也有从始祖亚当继承下来的原罪。上帝不仅自己全然公义,而且也要求人全然公义。当基督再来时,他将审判整个世界。那么一个人如何面对上帝的审判?一个罪人如何得以在上帝面前成为义人,被免去刑罚,并得到永生?中世纪天主教的救恩论异常复杂,与教会的七个圣礼密切相联,但简要来讲就是:人得救全凭上帝主动的恩典,基督的功劳使罪人得到上帝的恩典。这个恩典是一种上帝赏赐给人,进入到灵魂中实在的东西,使灵魂具有某种品质 <6> ,回应上帝,活出内在的主动的义,最终成为义人,免去地狱的刑罚,为人挣得永生。

中世纪的救恩论不但有着各种历史背景,预设的问题框架,也是尝试综合整个圣经、系统解经的产物。一处很重要的经文就是《罗马书》1章17节,“因为神的义正在这福音上显明出来;这义是本于信,以致于信。如经上所记: ‘义人必因信得生。’ ” 在路德以前,大部分的教父和经院神学家,都将“神的义”解释为“上帝正式与主动的公义,这种公义本身显明上帝为义,上帝因此也会惩罚罪人与不义”。 <7> 福音中显明的,是一位在审判中显出公义的上帝,而最后施行审判的那位上帝,就是再来的基督。基督的功劳为人带来得救的恩典,通过教会施行的洗礼,上帝把恩典注入到人的灵魂里 <8> ,使人得以被洁净,除去亚当的原罪和这人自己犯的罪,开始活出主动的义(即信望爱的生命),并借着其它圣礼的帮助,最终成为义人,预备面对基督最后的审判。基督根据一个人一生努力的果效进行审判,如果成为义人,就进入天堂,否则进入炼狱继续洁净的过程。

需要说明的是,在基督教的历史上,没有任何重要的教义是单凭一处经文解释决定的,因此,与其说对《罗马书》1章17节“神的义”的解释是导致“因信成义”救恩论的关键解经,不如说,这种释经预设了福音中救恩的结构:上帝是那位在福音中公义的审判与要求者,上帝要求人内在的义,并用永生回报义人。

中世纪救恩论大概可以归纳为:1、上帝的恩典主动临到人,注入到罪人的生命当中,除去亚当的原罪,并除去人的过犯,人的生命进入蒙受恩典的状态,可以主动行义;2、上帝按着他的怜悯,在与人的约中将永生作为善功的回报(Condignity),赏赐那些已经蒙恩,并且努力活出爱神、爱人生命的人;3、死后是否进入天堂与上帝同在,取决于一个是否结出爱的果子,蒙上帝悦纳,被回报以永生 ;4、除了教皇和活着被教会封圣的人,没有人活着的时候可以知道自己是否有永生;5、教会的圣礼具有实际有效的功用,被神用来给予人恩典并赦罪。这也是一般讲的罗马天主教“因信成义”的救恩论,宗教改革的救恩论背景。

改教家们的“称义”论

与中世纪“因信成义”完全不同,路德等改教家们认为,“神的义”是指在神十字架上彰显出来的义 <9> ,就是神在十字架上彻底定了这个世界不义的罪(因为世界把上帝钉死),同时也由基督替代了蒙拣选的子民,义的代替了不义的。基督一方面满足了上帝的公义,平息了上帝对罪人的忿怒,替人赎罪;另一方面,以自己主动的义成为义人,挣得上帝所有的赏赐,完成了外在于人的救赎之功。神不仅因为基督的代赎除去信靠基督之人的罪,也将基督成就的、属于基督的义通过信心赏赐给他的选民,使他们成为义人。在人的方面,单单对基督所成就之工作的信心(这个信心也是神赐下的),就足以让我们罪得赦免,并且在上帝面前被算为义人。人被称义是唯独通过信靠基督的工作,美德与善行不会有任何帮助。

“因信称义”与“因信成义”是完全不同的范式,前者强调:1、 那外在于我们的基督的义,为我们成就了上帝的悦纳和永生,救恩根本上是基督对人的服事,为人做成了什么,而不是要求人要做什么; 2、在对基督的信里,不仅我们的罪全都归给基督、得蒙赦免,而且基督成就的所有的义,也一次性地归算给了我们,我们得到的是“被动的义”,即基督成就的、外在于我们的义;3、我们因为基督的义成为义人,被上帝算为义、被称义;4、基督的死与复活所完成的救恩、所成就的义,是完全充足的,可以拯救每一个上帝的选民,而无需我们的工作。

今天看来,宗教改革实在是救恩论教义史上的哥白尼式革命,一次从“地心说”转为“日心说”的范式转换。当时罗马天主教的救恩论与相应的教牧实践异常复杂、繁琐,就像是“地心说”,更多是关于我们――因着上帝的恩典,基督使我成为什么样的人 ;而新教的救恩论像是“日心说”,主要是关于基督所做成的,简单明快――因着上帝的恩典,基督为我成为什么样的人。

改教家们完整的救恩论

中世纪天主教认为改教家“单单因信称义”,而无视人是否产生爱神爱人的善功。这是改教家们最不可容忍的误解,因为这将极大威胁到人的救恩。

为了回应这一攻击,路德在1519年的证道《两种公义》里进行澄清 <10> ,将“义”分为两种。第一种是来自基督、外源于我们的义,是“基督使人因信称义的义”。这个义本是基督自己成就的义,外在于人,与人没有任何关系。路德认为,“这种义是在施洗时,当人真正悔改时而给予人的”,“犹如新郎拥有新妇的一切,新妇也拥有新郎的一切,因为二人已联合,成为一体,共有一切。” 在1520年《基督徒的自由》里,路德说明,是信心将人与基督联合在一起,“如同新娘与新郎联合”,“因信心的结婚指环,基督便分担了新娘的罪孽、死亡和地狱之苦” <11> 。“因此,凭着对基督的信仰,基督的义便成为我们的义,他的一切均为我们所有,甚至连基督自身也属于我们。” <12>

与中世纪的救恩论不同,路德不认为是上帝注入恩典到人的灵魂里,使人得以逐渐成为义人,以至最终被称义;路德认为,因着信心,上帝使人的灵魂与基督联合,将基督的外在的义直接注入到人的生命里,以致于成为义的。然而路德并不认为属于基督的、外来的义会一次性全部注入给人,而是一个渐进式的,会持续一生之久的过程。这种外在的义在开始注入到信徒生命里的时候,使人成为义人,以至得救,而之后的注入将不断除去罪,一直到完全的地步。<13>

第一种外在的义是基本的、本质的,一定会在我们里面成就第二种的义,就是我们本身所具有的、活出来的义;而这第二种义正是当时教会所讲的“在善功里行之有效的那种生活方式”。 <14> 第二种义包括三个方面:“消灭肉体,根绝欲望”,“对邻舍的爱”,“对上帝的顺服和敬畏”。稍微了解中世纪救恩论的人,会马上意识到,路德所讲的第二种义,其实就是当时教廷所教导的,使人在上帝面前成为义人,被回报以永生以至得救的“仁爱(Charity)”。不同的是,路德把这个在圣徒生命里成就的、内在的义,作为进入到圣徒生命里、源于基督的外在的义的果子;第一种义是根本的,使我们在上帝面前成为义人得到永生;注入圣徒生命里的第一种的义和永生的生命,必然会生出第二种义。<15> 第一种外源性的义是神主动加诸于我们的,第二种内在的义是我们对神的回应。 <16> 第二种内在的义以基督为目标,为要将基督生命的样式成就在圣徒的生命中。<17>

至此我们可以清晰看出,路德实际上并没有全盘否定中世纪的救恩论,而是在其上进行了厘清、界定和细化。这也符合教会历史上所有正统教义正常发展的过程,是大公教会救恩论深化成熟和最终的成型。遗憾的是,与历史上关于“三一论”和“基督论”的教义之争不同,这次“救恩论”之争导致了西方教会敌对性的分裂(“三一论”的“和子”之争虽然已经导致过东西教会的分裂,但教义并不是最重要的原因)。

路德的贡献在于,提出了更符合圣经、也可以更完整解释圣经的救恩论教义模型:1、把人在上帝面前的义细分成为外源性的基督的义,以及基督之义的果子——内在的生命的义;2、将人的得救、得永生奠定在基督的义之基础上,是上帝对基督的回报,是基督外在于人已经成就的救恩;3、这个外在的、基督的义,无需人任何的善功与工作,单单通过人对基督的信靠,就被加给人,使人在上帝面前成为义人,也当即得到永生的回报。这一修正的救恩论与中世纪的救恩论最大区别在于,将上帝要求于人的义改为基督替代人成就的义,强调人对基督所成就之义的信心,使人与基督联合,得到基督的义,被上帝算为义人,得到永生。

路德深知这一教义性改变对整体救恩论的冲击 <18> ,在突出“因信称义”的同时,极力保持整个救恩论大厦的完整,避免整全的救恩论被简单化约为仅仅是“因信称义”,出现《罗马书》6章的“反律主义”问题。在坚守“因信称义”的同时,路德坚持一个得到基督的义、被称义的人,必然也必须会活出内在的义,并且这个不断成为义的生命,是以基督的形象样式为目的,直到完全。在这一点上,路德其实保持了与中世纪救恩论的连续性,并没有让救恩停留在唯独“因信称义”的得救上,而是一直到救恩在圣徒生命中最终的成全,将他们造成内在的义人。这样做既顾及了圣经对救恩的整全解释,也保存了救恩论的整体结构。对于路德等改教家们来说,“因信称义”极为丰富,并且必然性地隐含着复活与成圣,要比如今很多人对这一教义的理解深刻许多,必然会让我们活出爱上帝、爱人、公义的“成圣”人生。

1539年,加尔文在回复红衣大主教雅库珀·萨多莱托(Jacopo Sadoleto)的信中(与加尔文第二版拉丁文《基督教要义》同时期),比路德的“两种义”更进一步,清晰提出了“称义”与“成圣”的教义。一方面,他反驳萨多莱托的观点,明确指出唯独基督的义是人的盼望:借着他的顺服,除去了我们的过犯;借着他的牺牲,满足了上帝的忿怒;借着他的血,洗净了我们的罪;借着他的十字架,承担了我们的咒诅;借着他的死,替我们偿还了罪债 <19> 。这是神在基督里做成的客观救恩。而从我们的主观经历层面来看,按圣经所言,信心的义是指这一整件事情——我们借着信心拥抱基督,进入与他联合相交的关系。<20> 不仅如此,在强调救恩是单单出于神的良善时,加尔文开始使用“归算”一词,引入法律性的“归算”概念 <21> ,澄清“称义”的教义。

另一方面,与路德在《两种义》中引用哥林多前书1章30节来证明基督“外在的义”(即前文所述第一种义)不同,加尔文使用这一经文引入了“成圣”的教义,以说明,改教者虽然一方面拒绝善功在“称义”中有任何功用,但却同时宣称善功是对义人生命的绝对要求,<22> 维持了救恩的全面性:

“你如果想真正了解信心与善功何等密不可分,仰望基督。就像使徒在《哥林多前书》1章30节教导的,他被赐给我们同时是为了我们的称义与成圣。因此,哪里有神赏赐的信心的义,那里就有基督,也就有圣洁的圣灵。这位圣灵重生我们的灵魂,使其具有新生的样式。与此情况相反,哪里没有对正直与圣洁迫切的热诚,那里就没有基督的灵,也就没有基督自己。如果没有基督自己,也就没有义,当然就不会有信心。因为如果没有了使人成圣的圣灵,信心自然也就不会为了义而拥抱基督。” <23>

在维护救恩论的完整性上,加尔文做得比路德更为彻底。加尔文不仅强调了“称义”与“成圣”的不可分割,从人论与效果的层面,指出“称义”(路德所讲的第一种义,最根本的义)必然导致“成圣”(第二种义,内在的义),而且进一步通过《哥林多前书》1章30节,将两者的完整性坚固地建立在基督与圣灵位格的完整性,以及基督与圣灵工作的完整性之基础上。加尔文清晰明确地指出,基督已经完成的救恩工作里的一切好处,是通过与基督联合临到蒙恩之人 <24> ,既有称义,也有成圣。这种从神论而不是从人论建立救恩论的方法,为救恩论打下了稳固的根基,更为彻底地保障了救恩论的完整性 <25> 。

试图从神论建立稳固和完整救恩论的尝试贯穿《基督教要义》第三卷始终,使得“称义”与“成圣”缺一不可,为改革宗救恩论的建立与发展打下坚实的基础 <26> 。可惜的是,虽然路德在《两种义》以及《论基督徒的自由》中都曾经明确提出过“与基督联合”实际是救恩的核心,然而在后来路德宗的神学建设中,为了强调人一方的因“信”称义,把信心置于中心地位,使其作为在人里面的一个积极主动的因素,在整个救恩实施过程中占据了决定性的位置。在这一以人论为主导元素建立救恩论的框架中,路德宗最终出现了信心决定论,并得出信徒有可能因为信心软弱而失去救恩的结论 <27> 。

教会牧养面临的实际问题

尽管改教先贤们在“称义”与“成圣”上下尽了功夫,力图建立完整的救恩论,为什么在我们的生命和教会实践中,却常常出现厚此薄彼的现象?要么把“称义”建立在“成圣”之上,成为实际的律法主义,过着“耶稣领进门,成圣靠个人”的生活,不断用自己的成圣来衡量上帝对自己的喜悦,甚至自己的“称义”;要么为了摆脱实际的“律法主义”,高举恩典,强调单单“因信称义”的充足性,摒除人的一切行为和努力,最终变成惧怕提“成圣”,不敢要求圣徒的行为,甚至忽略“成圣”的反律主义。

这其中有许多原因,但我认为最根本的问题就是对福音(或说对救恩)的认识模糊不清。而这一点又受制于多重因素。

作为有限的被造者,人的认识范畴(categories)决定了视野的边界,也划下了人生的格局。堕落前的亚当,依靠上帝的启示,认识上帝、认识自己、认识世界,所有的知识与范畴都是位格性的,与启示的上帝和敬拜相关;而堕落后的人,则是在黑暗中等候拯救。在救恩的事情上,上帝亲自的启示(现在我们有的启示是圣经)是突破我们局限的原因与源头,其实整本圣经启示的本身就是上帝的救恩。那么我们需要在什么样的认知框架下认识圣经启示的救恩呢?只有在圣灵的光照下,用圣灵属灵的话解释属灵的事,不断突破我们范畴、视野、格局的破损与有限,更清晰地认识救恩。从这个意义上讲,整个教会历史中的神学发展与救恩实践,都是这样一个范畴、视野、格局的发展史,我们也在其中不断前行。人的范畴、视野、格局决定了人所问的问题,所问的问题又会限定人得到的答案与实践。因此,将朴素的问题提升为从圣经启示而出的问题,本身就是生命成长与成熟的标志。

不管改教家们如何竭尽其力建立完整的救恩论,不管一个人正规神学教育领受的救恩论如何完整,也不论一个人所在教会教导的救恩论如何完全,每一个人都会或显性或隐性、或自觉或不自觉地对“到底什么是上帝的救恩”(或说什么是救恩论的核心问题)有一个直觉性的总体认识。这一朴素、自发的认识是内在生命性的,常常与我们所受的正规教育并不一致,但却更真实地操控着我们的反应、行动、及至人生。而掌控这一朴素自发性认识的,则是它后面的范畴、视野、格局。决定牧师在牧养当中如何对待称义与成圣,以及决定我们每一个人生活实践的,常常不是我们正规的神学教育与教义系统,而是我们的范畴、视野、格局。因此,对什么是上帝的救恩(或救恩论的核心问题是什么)这一问题的朴素、直觉性回答,要比深思熟虑的神学性回答更能帮助我们认识真正的自己,虽然后者可以极大地帮助我们突破自己。

下面试举一例进行分析,以期对我们认识“称义”与“成圣”牧养中的根源问题有所助益。

一个极为普遍、朴素却试图涵盖关于整个救恩论内容的问题是:“人是如何得救的?”这一小问题其实是一个异常繁杂的庞大问题,因为它涉及到神论、人论,以及上帝在整个历史中的作为。

这个问题的聚焦点是得救的方法,同时假设了发问者对拯救者上帝,与被拯救者人的充分了解,但可能恰恰相反,这个问题中最重要的焦点其实应该是那位拯救者上帝,与被拯救的人。对上帝与人,以及他们关系的认识,会左右救恩论的范畴与范围。对上帝和对人的不认识,往往会导致两个问题。

一是我们可能接受了完整正统的神论(这其实也在少数),但因为罪的内驻与生命的幼小,不经意地将上帝去位格化,上帝成为人得救的途径和工具。救恩变成以人逃离地狱进入天堂和永生为核心焦点,而失去当中最重要的位格性救恩——上帝把他自己给我们,救恩在于圣约,在于与基督联合与神相交的位格性生命,并且以上帝的荣耀为目的。如果这是实际的认知框架,无论教会的教导多全面,一个人很难不从道德、律法、和教义的角度(不是道德主义或律法主义,而是施恩的上帝被去位格的必然结果)来简化救恩。

在这种框架下,基于对恩典强调的程度,人往往会在律法主义与反律主义之间摆荡。恩典与律法之所以不能“相亲”,不是因为我们很难把握中间点,而是因为失去了那位有位格的拯救者和他的十字架,这两者就不可能调和。另一种情况是,人在努力避免律法主义与反律主义时,走向教义中心主义,以对经典救恩论教义的把握为救恩的中心(虽然这异常重要,但它本身并不是因信称义),以为这样就可以以福音为中心,并伴之以极大的努力(这也很重要,但它本身也不是成圣),却没有与基督和神位格相交相亲中的敬拜、向往、安息、喜乐(救恩的实际)。本质上这是一种教义正确的、变相的律法主义。

二是人们往往以为对自己很了解,对人也很了解,实际上不具有基于圣经启示的正统人论,对人并没有全面正确的认识,却有着各种自以为理所当然、不言自明的预设。

人论本身对救恩论意义深远,控制着救恩论的结构与深度和广度。仅从得救的目标来看,我们可以问:

1,一个得救的人要被救成什么样?这个被救的人在本体、伦理、位格关系上变成什么样?

2,到底什么是人?个体的人与人性是什么关系?人性本质是静态的,还是具有在三一上帝计划中不断更像神、更完美的潜能?亚当与耶稣(第二亚当)哪个是更完全的人(或说最完全的人)?符合圣经的人论是否应该包括基督?如果是这样,救恩论里是否隐含了再创造论(或持续创造论)?

3,到底什么是上帝的形象?这个形象只是属性方面的,还是也包括位格与位格间的关系?这个形象本身是否包含与三一神位格性的互动关系?人论在什么程度上预设了三一论?

4,人本质上是个体的还是整体的?三一神的三一存在本身是否也是形象?完全人是否是多而一、以基督为元首的人?如果是这样,这个“人”与永恒中的无形教会是什么关系?神心意中的完全人是否是以基督为元首的教会?人论是否应该包括教会论?

在贫瘠的人论背景下,对“因信称义”的强调,甚至试图将身份建立在“因信称义”教义上的尝试,极容易把整全的救恩论简化为“因信称义”而失去“成圣”的根本动力,“成圣”仅仅成了“称义”的附加品甚至点缀,只是来证明人已经被称义。<28>

我们向何处行?

虽然中世纪“因信成义”救恩论在以下这点是错误的——人最终得救是靠内在地成为义人而挣得上帝应许的永生,但教会在一千多年的历史当中,试图完整解释所有与救恩相关的经文,建立整全救恩论的尝试却是必须被肯定和效法的。也正因如此,改教家在“因信称义”上与中世纪教会分手,却极力保守救恩论的完整,发展出“与基督联合”、“悔改”、“被收养”、“成圣”、“得奖赏”、“得荣耀”等教义。因为忠于整本圣经的解经,使得“得救”必须包括所有这些方面。

对 “人是如何得救的?” 这一简单问题, 中世纪救恩论的直接回答就是“因信成义”,此回答基本可以涵盖全部救恩论的内容,从时间上包括一个人的一生。另一方面,因为中世纪建制性教会通过七个圣礼,作为有效救恩管道参与了一个人一生的“因信成义”过程,中世纪的救恩论与教会论融为一体,实质做到“教会之外没有救恩”。

新教的“因信称义”将人确定性的得救时间从死后的审判,推到借着信与基督联合而被“称义”的时刻,并且伴随着主观性“得救的确据”。面对 “人是如何得救的?” 这一朴素问题,新教的救恩论回答起来就相对复杂,因为“得救”一词因着“称义”论已经产生多重语义。稍不注意,就很容易单单聚焦于“因信称义”,将完整的救恩简化成基督在十字架上完成的赎罪之功,将成圣置于尴尬地位,甚至忽略。因为这个原因,即便在西方,称义与成圣也是改教以来教义上持续争论的问题,只有一些受过良好训练的牧者与具有深厚传统的教会,持守着整全的救恩论实践。如果在西方尚且如此,年轻的中国教会实在是面临更大的挑战。

“因信称义”替代“因信成义”的最大冲击就是,彻底废除了建制性教会作为信徒得到救恩之蒙恩管道的地位。这实质性地瓦解了中世纪融为一体的救恩论与教会论。此后新教教会一直到现在的一个重要挣扎都在教会论:建制性的教会到底是什么,如何理解并实施“教会之外没有救恩”,基督赐给教会的权柄是什么?在没有教会传统的中国,这些问题尤为突出,但这同时也为我们进行新的尝试提供了机会,或许可以为大公教会作出贡献。

面对这两个问题,有意识地用深思熟虑、与整本圣经一致的救恩论问题,替代朴素的救恩问题,以期达到神学性的提升,不失为一个有效手段。

比如,可以将“人是如何得救的?”这一朴素问题,改为“神如何在人堕落的情形下,完成他的创造计划,使他荣耀的恩典得着称赞?”。这种问法,一方面尝试以神论建立救恩论,根基与重点放在神的作为上,并且使救恩的最终目的指向神的荣耀;另一方面保持了神创造与救恩计划的整体性,救恩的目标是再创造(新创造)的完成。这一问法甚至在救恩论里隐含了教会论,试图更紧密地从人论的角度将救恩论与教会论融为一体。

另一个可以探索的尝试,就是充分运用过去半个世纪圣经神学的成果,重新搭建系统神学的架构。

我不成熟的想法倾向于将系统神学分为三部分:1、引论,从圣经启示重建位格知识论与启示论;2、神论本论,建立三一神论;3、人论(神的形象),从亚当的被造,到第二亚当的成全,再到整个教会(基督里的人)的成全。

人论再历史性地细分为两部分:a. 创造论,交代亚当里的人与堕落;b. 救恩论/再创造论,关于救赎并成全基督里的人,包括救赎、再创造、一直到成全。传统的基督论、救恩次序、圣灵论、教会论,可以纳入救恩论/再创造论的历史阶段。

这一尝试的目的在于基于三一神论和神的创造救赎之功,建立动态的完整的人论(神的形象),将亚当、基督、与基督里的人都包含在人论的框架下,以期达到完整的救恩论,以及救恩论与教会论在人论框架下的互补与整合。

结语

“称义”与“成圣”同为新教救恩论的重要组成部分,不可或缺。新教的救恩论与中世纪虽然有着极大的不连续性,也存在着相当多的连续性,尤其在竭力涵盖整本圣经与救恩相关的启示,维护一致的解经,并建立完整的救恩论这一努力上。我们在强调“因信称义”教义的同时,也要尽力传讲并实践完整的救恩论,使神荣耀的恩典得着称赞。

神学是教会对上帝救赎工作与圣经启示的回应,一切知识都是位格性的,也必然包括对上帝的崇拜与实践,因此神学的历史也是教会的历史。本文建议与整本圣经启示一致、总括救恩论的提问,并提出重组系统神学结构的尝试,期望通过基督论、救恩论、教会论重建整体的人论,达到完整的救恩论,建立紧密连结救恩论与教会论。盼望与中国教会的众位牧者一起,在大公教会的传统中,不断归正,更加认识神,使荣耀归于神。

<1> Carl Trueman, “Reformation, Lecture Notes for Westminster Theological Seminary”, 2008.

<2> Karlfried Froehlich, “Justification Language and Grace: the Charge of Pelagianism in the Middle Ages”, Probing the Reformed Tradition: Historical Studies in Honor of Edward A. Dowey, Jr., edited by Elsie Anne McKee and Brian G. Armstrong (Westminster/John Knox Press, 1989), 29.

<3> 同上,36。

<4> 安瑟伦的《为什么神成为人》只解决了赎罪的问题,而没有解决如何成义的问题。Thomas Aquinas, The Summa Theologica (Benziger Bros., 1947), sec. I–II, Q113, Art1.

<5> Cajetan, “On Faith and Works”, Denis R. Janz ed., A Reformation Reader: Primary Texts with Introductions (Fortress Press, 2008), 333–46. John Calvin and Jacopo Sadoleto, John Calvin & Jacopo Sadoleto: A Reformation Debate: Sadoleto’s Letter to the Genevans and Calvin’s Reply, edited by John C. Olin, translated by Henry Beveridge (Harper Torchbooks, 1966), 29–48.

<6> Thomas Aquinas, The Summa Theologica (Benziger Bros., 1947), sec. I–II, Q110, Art2.

<7> Herman Bavinck, Reformed Dogmatics : Volume 3: Sin and Salvation in Christ, edited by John Bolt, translated by John Vriend (Baker Academic, 2006), 518.

<8> Thomas Aquinas, The Summa Theologica (Benziger Bros., 1947), sec. III, Q69, Art3.

<9> Herman Bavinck, Reformed Dogmatics : Volume 3: Sin and Salvation in Christ, edited by John Bolt, translated by John Vriend (Baker Academic, 2006), 518. Heinrich Denifle 在他的 Luther und Luthertum in der estern Entwicklung 里指出,这一对“神的义”的解释多次出现于教父与经院神学家的作品当中,路德并不是第一个人。

<10> 路德文集中文版编辑委员会编,《路德文集》第一卷 (上海三联书店, 2005), 1:253。

<11> 同上,1:389–429。

<12> 同上,1:254。

<13> 同上, 1:255。“如果天父确实使我们从内心里归向基督,那么这种外来的义灌输给我们,就并非因我们的善工,而仅仅由于上帝的恩典——所以它与原罪相对立;因这原罪也是外来的,非因我们的善工,而只由于受生而得。随着人类对基督的信仰和认识的增长,基督才逐日不断地把老亚当的原罪从世人身上驱除出去。这种外来的义不可能瞬间就全部注输给我们,它有开始、有渐进,最终通过死亡而臻于完美。”

<14> 同上。“第二种义是我们本身所具有的,它并非我们独自做的功,而是藉第一种外来的义所做的功。这是在善功里行之有效的那种生活方式。”

<15> 同上。“这种义产生于第一种义,实际上就是它的果子和结局。”

<16> 同上,1:256。“从第一种义里传出新郎对心灵的这种声音:‘我是你的’。而从第二种义里传来了新妇的回应: ‘我是你的’。 ”

<17> 同上。“这种义在此(彼前2:21)以基督为榜样;并且转化为基督之形状(林后3:18)。这正是基督所求。”

<18> 这一教义修正彻底动摇了中世纪的教会论和教会实践,在此不做讨论。

<19> John Calvin and Jacopo Sadoleto, John Calvin & Jacopo Sadoleto: A Reformation Debate: Sadoleto’s Letter to the Genevans and Calvin’s Reply, edited by John C. Olin, translated by Henry Beveridge (Harper Torchbooks, 1966), 66–67.

<20> 同上,67。

<21> 同上。“…单单出于神的良善,我们的罪被赦免,义被归算给我们。”

<22> 同上,68。

<23> 同上。

<24> 约翰·加尔文,《基督教要义》,钱曜诚等译,孙毅、游冠辉修订(生活·读书·新知三联书店,2010),III, 1-1.

<25> Herman Bavinck, Reformed Dogmatics : Volume 3: Sin and Salvation in Christ, edited by John Bolt, translated by John Vriend (Baker Academic, 2006), 200.

<26> 加尔文这一从神论建立完整救恩论的努力,不仅包括“称义”与“成圣”,还包括系统论述称义并不否定善功,而是成全了善功。约翰·加尔文,《基督教要义》,钱曜诚等译,孙毅、游冠辉修订(生活·读书·新知三联书店,2010), III, 16(出现于1536年第一版《要义》),最终圣徒的复活与成全,III,25,(出现于1559年第五版拉丁文《要义》),甚至在成圣过程里上帝在他恩典与应许里给人的奖赏(回报), III, 18,(出现于1539年第二版拉丁文《要义》)。此外,在结构上,与路德宗不同,加尔文突出“父神出于自己的慷慨赐给我们基督”(主动),“使我们以信心接受他” ,III, 11-1,把人信心的接受放在一个次要与被动的位置,将救恩论的根基安立在神论之上。最后,加尔文也将救恩论的目的指向神论,教导称义、善功等一切都是为了上帝的荣耀,III, 13-1, 16-3.。

<27> Louis Berkhof, Systematic Theology (Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1996), 420.

<28> 这与将基督的复活化约成基督十字架代赎的附属品,复活仅仅是为了证明替代性救赎的有效性很相似。虽然十字架极为重要,但复活绝不是十字架的附属品。在基督的工作中,十字架指向复活,在第二亚当基督的复活中,神成就了新的创造。

本文参考书目,详见以上注脚所引文献。

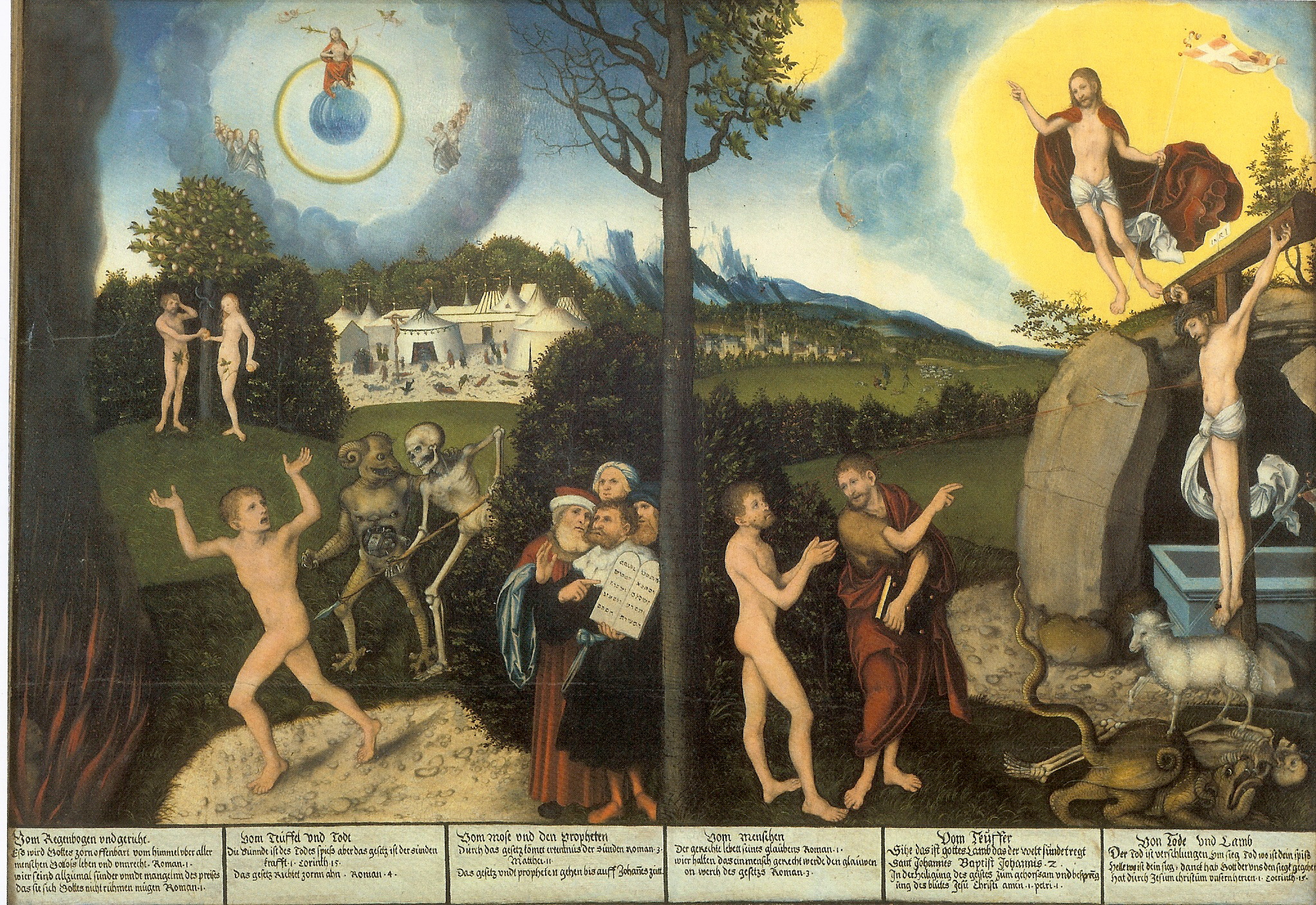

题图:

《律法与恩典》(Gesetz und Gnade),作者为德意志画家老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach der Ältere,约1472—1553,或译为来自克拉纳赫的老卢卡斯),https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Cranach_Gesetz_und_Gnade_Gotha.jpg。

插图:

文中所引书封面,John Calvin & Jacopo Sadoleto: A Reformation Debate,https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61Cf2AzbxgL.jpg。

此文没有注脚的版本首发于2017年10月16日《橡树文字工作室》微信公众号:《如何正确理解称义与成圣?》。

此文有注脚且经过进一步编辑的版本首发于《世代》第3期(2017年秋冬合刊)。

这里的题目为《世代》所加。

如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作,既有思想类文章,也有诗歌、小说、绘画。

《世代》第3期主题是“宗教改革”、世界观,却也有并非可以简单分门别类的文字。《世代》并不一定完全认同所分享作品的全部方面。

若有媒体或自媒体考虑转发此文,请通过微信或电子邮件与《世代》联系:kosmoseditor@gmail.com。