[题图:“蓝色弹珠”(the Blue Marble)。此图由美国宇宙飞船“阿波罗17号”(Apollo 17)于1972年12月7日拍摄。此图来自美国国家航空航天局(NASA)https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_329.html]

一

在前一篇文章中,笔者概括地探讨了作为科学的演化论的基本假设和研究思路(详情请参考《世代》第9期“科学与信仰的边界:从进化论说起”)。前文首先意在说明,演化论并非基于毫无根据的空想,或者是出于对基督信仰的反对而刻意编造出的理论,而是符合一般科学研究规律的一种理论。

一个开创性理论的提出,不仅要有大量的观察和实践作基础,更重要的是抽象出理论的思维过程。这种抽象的智力活动,需要超出一般水平的想象力。通常来说,新提出的理论是粗糙的,并不具备充足的解释力,尚需要大量的证据和验证性理论的支撑。达尔文(Charles Darwin,1809—1882)演化论的提出就是这样的过程。达尔文并非怀着挑战基督信仰的心态,而是在“小猎犬号”之旅中详细考察动物种群生态和化石之后,受寻求奇特自然现象的解释的好奇心驱动,从而将主要精力投入演化论的研究。达尔文随后放弃基督信仰,这与他对信仰的认识以及教会关于自然的教导都有重要关系,值得在后续的系列文章中继续探讨。

此外,前文还对几种现有的回应演化论挑战的理论作了简要分析,初步提出对待科学与信仰之间冲突的可行思路:科学背后的哲学信念而非科学活动/科学结论提供关于世界观的解释,因此,科学与信仰的冲突就主要体现为哲学观念与信仰的冲突,而非给信仰文本加上一个自然解释,使之与科学理论发生直接碰撞。

这并不是出于策略的考量,对强势的自然科学避其锋芒,而是关涉我们对圣经文本特别是《创世记》第1章有关创造的释经态度和方法,以及如何看待科学研究在基督教系统内的地位。自教父时代起,就有圣经和自然之书的区分,但是关于二者有怎样的区别和联系,千百年来,人们有过不同的尝试。

奥利金(Origen Adamantius,约184—253)认为圣经经文有三层含义:字面含义、道德含义和寓意含义。直到中世纪晚期,马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)发起宗教改革之前,寓意解经都是大部分时期的主流释经方法。那些看起来貌似不合理或无意义的文字,被加上一层寓意,就变得天衣无缝。然而寓意解经削弱了文本的历史性,过于主观且缺少标准的解经给理解圣经带来混乱。如果没有中心权威的约束规范,圣经就成了一本无法理解的书。

路德和加尔文(John Calvin,1509—1564)都更加重视文本的字面含义,这种思路一砖一瓦地拆毁了旧世界观的大厦。然而寓意解经从某种意义上说,就是因为圣经的部分字面含义难以解释而发展出来的。近现代自然科学的发展,并没有使圣经更加容易解释,反而加剧了冲突。今天,这种冲突最主要围绕在演化论及相关的科学问题。在澄清这些问题的科学性,消除人们对科学的一般误解——这种误解是双向的,不论是否信任科学——的同时,我们需要思考这种冲突是否是必然的,以及在不妥协基本教义的同时,如何面对潜在的张力。

演化论发展至今,其理论影响力早已超出古生物学范畴,触及许多相关的学科,比如地质学、分子生物学、天体生物学等等,还试图以演化心理学为代表对人类的心理机制作出解释,甚至越过自然科学的范畴进入伦理学和社会学领域。想要把这些学科与演化论互相支撑的研究思路和证据发现梳理清楚,不是几篇文章可以做到的。本文目的不是作为科学综述论文,而是探索科学和信仰的边界及其之间的桥梁,因此不会对相关的科学领域面面俱到,而是选取与当前争论最为相关的方面。

二

在流行的争论当中,分子生物学和天体生物学缺少圣经文本的关联,而部分经文给出了关于创世时间的描述,因此,地球年龄成为一个争论的焦点。如果演化论是可信的,那么地球的年龄几乎不可能只有短短的数千年。按照演化论的分析,一般来说,物种的演化不是以肉眼可见的速度发生的。相反,如果接受一个只有几千年年龄的年轻地球,那么就必须在演化论之外寻找物种多样性的解释。年轻地球论,成了反对演化论阵营的重要武器。

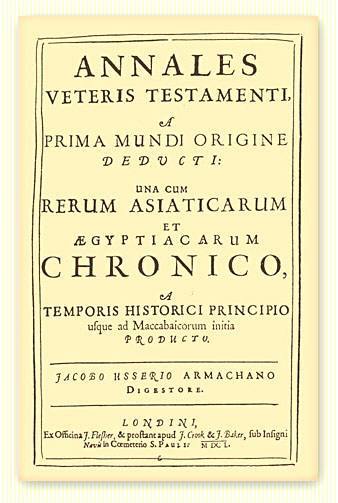

17世纪50年代的爱尔兰大主教詹姆斯·厄谢尔(James Ussher,1581—1656)对创世日期提出了精确的计算。尽管基督教历史上不乏对创世时间和地球年龄进行研究,但大多估计在公元前3000—4000年之间的某一年,厄谢尔是第一个推测出准确日期的人。1650年,厄谢尔出版了巨著《世界编年史》(Annals of the World)(注:首版为拉丁文,英译本于1658年出版)。这不是一本简单的基于臆想的书,而是汇集了当时可以搜集到的大量历史文献材料,代表了当时的最高学术水平,也得到自然哲学家的认可。根据他的计算,创世第一天为公元前4004年10月23日(儒略历)。这一天在圣经上的记载为:神称光为“昼”,称暗为“夜”。有晚上,有早晨,这是头一日。<1>因此,厄谢尔认为,还存在一个“前创造”(precreation)事件,真正的创世起点是前一天的晚上,即10月22日傍晚6点。<2>

[插图1:詹姆斯·厄谢尔(James Ussher,1581—1656)所著的《世界编年史》(Annals of the World)拉丁文版(1650年)封面。此图来自https://www.preteristarchive.com/1650_ussher_annals/]

两百年后,厄谢尔的理论遭到均变论者越来越多的批评。这对厄谢尔的名声造成很大的伤害,以至于直到今天,提及地球年龄的研究史时,他都是守旧派的典型。均变论(uniformitarianism)是一种地质学理论,由英国地质学家查尔斯·莱尔(Charles Lyell,1797—1875)于1830年代初出版的《地质学原理》(Principles of Geology)中提出。该理论认为今天正在发生的自然过程和赖以运作的自然法则,在宇宙中任何一个地方以及过去任何一个时期都是相同的。与之相对的是灾变论(catastrophism),后者认为突然的、短时间的剧烈事件——比如地震、洪水、火山爆发等——对地球状态的塑造起主要作用。很明显,到此时为止,地球年龄已经不再只是一个圣经问题和历史学问题,而是受到地质学者关注的自然科学问题。尽管地质学者之间有分歧,但是一旦地球年龄成为科学问题,那么它就进入另一种研究范式,不再是基于可以作多种解读的固定文本,而是通过遵循假设检验的思路对可能的答案进行验证。

显然,厄谢尔的时代已经过去了,甚至神学家也开始批评他。普林斯顿神学院旧约教授威廉·H·格林(William Henry Green,1824—1900)写道:“圣经没有提供亚伯拉罕出生之前的年表计算数据。摩西的记录没有确定年代日期,也不想确定大洪水(the Flood)或世界诞生的确切日期。”<3>威廉教授的批评不是个例,而是新时代的代表。我们从中可以看出,新的科学发现是如何影响人们对圣经的解读的。关于自然层面的受造物,如何看待圣经的权威以及如何解读,人们已经有了不同的看法。尽管如此,美国演化生物学家史蒂芬·古尔德(Stephen Jay Gould,1941—2002)虽然不能认同厄谢尔的地球年表,却仍然为他辩护说:“我将为厄谢尔的年表进行辩护,它是那个时代值得尊敬的努力。我们通常的嘲笑只不过表明可悲的狭隘,这种狭隘基于误用现在的标准去判断一个遥远而不同的过去……厄谢尔代表了他那个时代第一流的学术成就,属于一个重要的研究传统,一群知识分子基于方法论共识为着共同的研究目标而努力。”<4>

或许有人试图把地球年龄仍然视作基于圣经文本的问题,但如果一个人、一棵树、一块石头乃至一座山的年龄是科学问题,那么没有道理说地球年龄不是一个科学问题。或许不同的科学方法得出的结论有差异,但人们可以基于方法论共识对此作出评判,对错误的理论和方法进行修正。基于圣经文本和历史文献的分析是一种方法论,科学实证研究则是另一种方法论,彼此之间缺少足够的共识。这并非意味着圣经的结论和科学结论之间必然互斥,而是说人们不太可能稳定地用两种方法论对同一个问题进行交叉验证。原因在于,人们无法对圣经的权威取得共识,即使对于那些持有唯独圣经的信念的人来说,他们也无法就圣经是否对每一个领域的问题拥有直接的权威达成一致。

在对唯独圣经的信念进行充分检视之前,持有这一信念的人或许会下意识地认为圣经对人类每一个问题具有最高且直接的权威。但实际上这种立场是值得怀疑的。从圣经文本分析来看,其中含有大量有关历史、道德和预言的材料。如果说圣经可以帮助人们对每一个时代的道德问题和属灵状况进行评估,那是因为对人类社会而言,存在一些跨越整个文明史的大的道德原则,尽管在细节上会有所差异。这也反映出人类是一个共同体——如圣经所说,他从一本造出万族的人<5>——而不是具有不同源头的多个物种。而在新约圣经完成之后,人们就无从通过圣经去判断历史的走向,也无从在终末论之外得知什么具体的预言。换句话说,在《启示录》之后的世代,圣经在历史细节上的权威失效了,除了知道上帝仍在护理这个世界之外,人们无法通过圣经直接获取有关历史的信息。

既然圣经的权威在上述意义上是有限的,就没有理由坚持圣经对地球年龄拥有像对基督的救赎同等意义上的权威。对于那些相信圣经和科学并不矛盾的人来说,在上帝的护理之下,利用上帝所赐的理性和智慧开展科学研究是一件美事。既然在开展其他科学研究时不会诉诸圣经权威,又有什么理由坚持地球年龄不是一个科学问题,而是一个圣经文本的问题呢?

三

目前公认的地球年龄是45.4亿年(误差±1%)。<6>这是通过对陨石物质的放射性测年法得到的。<7>放射性测年法是一类用于测定岩石或碳质年龄的方法,对于很多人来说既熟悉又陌生。人们常听说它被用来测定一个物件有多古老,但究竟有哪些具体的方法,它们各自的限定条件和适用范围又是什么,却不是那么显而易见的。任何一种科学方法都有其适用范围,脱离该范围,一个理论可能需要被修正,甚至可能完全失效。因此,对一种方法的检视和批判,也需要基于相应的适用条件,否则容易落入稻草人谬误的陷阱。接下来对放射性测年法的介绍尽量简单而不采用数学公式,以便更多学科背景的读者阅读。

任何物质都是由化学元素组成的,每一种元素都有特定的原子序数,这序数是由原子核内的质子数决定的。同时,元素可能会存在不同的同位素,它们具有相同的原子序数,核内却含有不同数量的中子。有一些同位素是内在不稳定的,也就是说,它们可以通过自发放射性衰变,形成另一种较为稳定的同位素,甚至是其他元素。不稳定同位素在哪一个时刻发生衰变是不可预测的,但是它的衰变速率是可以测定的,从而得到其半衰期——即衰减一半数量需要的时间。对于放射性测年法来说,半衰期通常是以年计算的。用于放射性测年的同位素半寿命(Half- lives)可以跨越10年(氚)到1000亿年(钐-147)的范围。<8>

对于大部分放射性同位素来说,其半衰期仅仅取决于原子核的性质,因此本质上是固定的,时间是影响其衰变比例的唯一因素。大量的实验证实了这一点。在对比了不同的技术、方法和条件之后,人们发现外在环境如温度、压力、化学环境、磁场或电场几乎都不构成影响放射性同位素半衰期的因素。<9>少数以电子捕获为衰减途径的同位素可能会受到电场的影响。因此,对于前者来说,初始同位素与衰变产物之间的比例随时间的变化就是可以预测的。这构成了放射性测年法的原理基础。这种可预测性使得相关同位素的相对丰度(relative abundance),可以作为一个时钟来测量从原始同位素融入物质到现在的时间。

很多人质疑碳14测年法的准确度。这的确是首先需要考虑的问题。前文说过,任何测量手段都有其适用范围,超出这一范围,得出的结论就是不可靠的。用一台水果摊电子秤称量飞机的重量无异于痴人说梦,一块怀表也测不出光跑得有多快。实际上根据上述的原理可知,想要准确地测定一个物体的年龄,需要有严格的条件。首先需要避免该物体受到污染或有元素的流失,这意味着母代同位素和子代产物不能从物体中流失,也不能因外源性物质的混入而导致元素比例发生改变,从而干扰计算结果。在此前提下,放射性同位素的半寿命应当尽可能地长,使得在测定的时候有足够多的含量。

举例来说,碳14的半寿命是5730年,根据其衰减速率,超过6万年的物体,其所含有的原始碳14将衰减殆尽。由于时间越久衰减越多,剩余的碳14也越少,测量精确度就越差,因此对接近6万年的物体的寿命,其测定结果的可靠性实际上已经有所下降了。对于更加古老的物体,碳14测年法实际上是无能为力的。6万年就是碳14测年法的理论极限。

因此,如果想要判断一个物体是否有超过6万年的寿命,我们必须采用新的方法。按前文所述,我们需要找到一种包含半衰期尽可能长的放射性元素的样品,它最好在地球刚刚形成的时候就出现了,并且历经漫长的岁月仍没有被地质运动破坏,也没有受到外界环境的污染,同时也没有从这一物体中流失出去。

很幸运的是,铀235和铀238可以分别按照各自的衰减速率生成铅207和铅206,并且它们的半衰期足够长——铀235(7亿年),铀238(4.5亿年)。从理论上说,在已知衰减速率的条件下,一个样品现在剩余的铀含量与其生命周期中增加的铅含量的比值,是一个跟时间有关的函数,那么,只要知道样品中现在有多少铀和铅,以及形成的时候有多少铅,就可以通过计算得到它的寿命了。

我们很容易测定一个样品中现在的铀和铅的含量,但是如何知道其初始值呢?这个使命注定要由“曼哈顿计划”(Manhattan Project)实现后从中退役的年轻研究生克莱尔·卡梅伦·帕特森(Clair Cameron Patterson,1922—1995)来完成。我们很难在地球上找到一个原生的和地球同龄的岩石样品,它们早已在地质变迁过程中消失了。按照已经得到公认的太阳系形成标准理论——星云假说(康德[Immanuel Kant,1724—1804]是这个理论的早期发展者),太阳系的行星和小行星是在相差不大的时间段中形成的。有一些小行星以陨石的形式落入地球,它们的到来是一份大礼,可以把它们看作和地球年龄相差不大的堂兄弟。

[插图2:克莱尔·卡梅伦·帕特森(Clair Cameron Patterson,1922—1995)肖像。此图来自https://www.nap.edu/read/6201/chapter/16]

在这些陨石中,有一种主要成分是铁的陨石,叫陨铁,它的铅含量远高于铀含量,铀衰变产生的铅不会明显改变陨铁中的铅含量。因此,可以近似地把陨铁中的铅含量视作地球的初始铅含量。再通过测定陨铁中的铀含量,结合现在地球的平均铅含量,就可以计算得知陨铁的年龄,也就相当于地球年龄。在铀铅测年法的基础上优化得到更加准确而方便的铅铅测年法,基于铅铅测年法,帕特森得到了第一个通过实证而产生的准确的地球年龄——45.5±0.7亿年。<10>这一数据在后来的几十年中不断通过各种方法得到验证,误差也逐渐缩小到2000万年。迄今为止,尚未有更成熟的方案可以推翻这一结论。

在此,我们看到一种可贵的理性能力:通过可靠的推理、细致的分析、认真的搜寻和一丝不苟地对干扰因素的排除,得出一个令人信服的结论。理性的可贵之处还在于,它可以通过不同的方法和学科进行交叉验证,从而结合成一个立体且互相兼容的理论网络。如果某个理论或现象与其他理论出现冲突,它会被识别出来,从而被修正,有时候甚至会引发革命,就像20世纪量子学说的提出一样。这是属于科学的“程序正义”,在科学的世界里,经不住检验的权威不可能长久地霸占统治地位。即使一个小人物,只要他采用正确的方法,也可以向巨擘挑战,这在科学史上并不罕见。

四

再次回顾圣经权威的时候,我们可以很容易意识到它和科学在方法论上的不同,这种不同也体现为二者在解释对象上的不同。换句话说,科学的使命天然就是对自然界提供关于其发生和运作机制的解释,并对其未来的演变作出预测。除此之外,科学应当止步。科学无法提供意义和道德解释。面对自然界,圣经并未提供如科学一般的解释,圣经提供的解释也无法通过科学手段加以验证。圣经是非科学的。非科学是个中性名词,很多学科比如哲学、伦理学、政治学等都是非科学的,这仅仅意味着它们采用的方法论和阐释的对象与科学不同。

既然科学是解释自然界运作机制的最好手段,那么圣经就应当从其中退出来。我们不必奢望圣经可以提供一切问题的答案,也没有证据表明这一点。如果把圣经世界观比作一个生态系统的话,那么科学在其中占据了重要的一席生态位。如果把圣经比作一场赛事的章程,那么科学就是赛事中重要的一场比赛。圣经和科学并不存在直接的竞争关系,圣经并不能解释一颗种子通过何种机制长成一棵大树,同样的,科学也不能说明基督受难和复活的意义。一个问题有两个直接的权威,会造成不必要的混乱。当然,这并非意味着对圣经权威的剥夺,也不是把圣经和科学树立为二元对立的两个平行领域,而是澄清二者在何种意义上有其不可剥夺的权威。

混淆二者的权威,会造成一种可悲的后果,即基督教当中那些优秀的头脑难以在这个世代发挥应有的价值。更清楚的区分无疑是必要的,也是需要勇气的。基督教自从教父时代起就有深厚的理性传统。理性和信仰如何相处,一直是基督教历史当中的主线之一。最深刻地体现二者张力的时代,总是那些信仰最活泼的时代。而今,基督教的软弱之处在于,她把有限的理性留在神学当中,面对无处不体现理性的科学时,却收起了触角。面对科学理性与世俗化的合流,基督教在整体上展现出一副非理性的面貌,似乎成为基督徒仅仅意味着他完成了“信心的一跃”,然后在两个国度之间划上一条楚河汉界,主日的时候在那边跳舞,剩下的时间在这边跳舞。

理性和信仰的关系就像是一个钟摆,钟摆的一极是二者的合一,另一极是二者的疏离,而在中间存在着多种不同程度的合作和分歧的活泼组合。在教会历史当中,有很多试图走向两极的尝试。一些人努力使信仰变得可以理解,更加符合理性的要求,诺斯替主义、阿里乌主义、阿波利拿里主义(Apollinarianism)是其中的代表。另一极则拒绝理性,用一种神秘主义的方式践行信仰,比如孟他努主义(Montanism),或今日流行的极端灵恩派。可是这些走向钟摆两极的努力都失败了,它们试图使信仰更加容易,或者只需要动动头脑,或者不受约束地天马行空。

然而,耶稣一方面说“我的国不属这世界”<11>,另一面又说“愿你的国降临,愿你的旨意行在地上,如同行在天上”<12>。如果我们足够正视耶稣的话,就能意识到他在宣讲一种既互相矛盾、又似乎可以统一的教导。他带给我们的不是一种容易的信仰,好像我们只需要去理解、推导,或者不受约束地宣讲新奇的“启示”,就可以到达天国。对于一个被罪全面玷污的世界来说,对造物主和救赎主的信仰是异质性的。然而世界又因上帝的恩典而没有完全沉沦,它只是长久地处于一种无法摆脱罪的“无力感”之中。救赎的临到,可以重新唤醒世界对起初创造的记忆。因此,理性与信仰就处在一种既互相合作又互相竞争的奇特状态当中。并不存在一个固定的模式,来分配二者究竟应当占据多少比例。

五

对于自然界来说,前文已经说明科学能提供最直接和有效的权威解释,而圣经的权威则体现在另外的层次上。二者并不构成直接的竞争关系,而是依托于科学的哲学解释与圣经诠释之间在彼此竞争。而圣经对自然界的权威至少应当体现在以下三个方面。

首先,圣经提供了关于自然界来源的解释。在古代世界,人们对探究世界的起源作出很多尝试。其中亚里士多德(Aristotle,前384—前322)的宇宙观在古典时代结束之后曾长期支配着人们对整个世界图景的理解。然而,这种宇宙观与基督教的冲突是显而易见的。激进的亚里士多德主义者在13世纪雄心勃勃地从事他们热爱的哲学事业时,引起了来自教会的反击。这场运动的领袖是来自北欧低地国家(Low Countries)南部年轻的哲学家西格尔(Siger of Brabant,约1240—1284)。

[插图3:西格尔(Siger of Brabant,约1240—1284)画像。此图来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siger_de_Brabant.jpg]

他把捍卫世界的永恒性和阿维洛伊(Averroes,1126—1198)的独一理智论视为自己的事业。这些观点在丹麦哲学家达西亚的波埃修(Boethius of Dacia,1240—1284)所著的小论文《论世界的永恒性》(On the Eternity of the World)中得到很好的体现。他严格区分了哲学和神学论证,系统驳斥了那些捍卫基督教创世教义而反对亚里士多德思想的哲学。波埃修说,作为哲学家,他除了捍卫世界的永恒性外别无选择,然而作为基督徒,他按照神学和信仰承认创世的教义。这引起1270年和1277年在巴黎召开的会议的谴责。巴黎主教丹皮尔(Etienne Tempier,?—1279)列出的被禁命题的清单包括但不限于:世界的永恒性、独一理智、否认个人不朽、决定论、否认神的助佑和否认自由意志。<13>

这是科学史上极为重要的一次事件。它开启了对亚里士多德主义的批判和新思想的诞生。14世纪先是伦敦的一些学者,然后是巴黎的学者对亚里士多德主义发起猛攻,让·布里丹(Jean Buridan,约1301—1359/1362)认为亚里士多德物理学中推动天球运动的灵智(Intelligences)是不必要的,而且物体运动的灵性动因属于古希腊而不是基督教的要求。在亚里士多德主义者看来,一个自由落体的物体越接近地面,越因为接近终点而更加欢快,因此运动的速度也更快。这在布里丹等人的眼中是不可思议的。这些思想不间断地传递到15和16世纪的意大利,直接启发了达芬奇和伽利略的思想。<14>

世界因被创造而有一个起点。这种来自《创世记》1:1的宇宙图景,始终影响着基督徒对世界的认识。然而从科学史上可以看到,这种宇宙有始的结论得到科学共同体的认可并不是一蹴而就的。在哲学与科学不分家的年代,对宇宙的研究受到古代哲学观念的极大影响,其中也伴有教会因信仰缘故而施加的强制力。我们需要非常小心地对待科学、哲学和信仰在科学史上的争端,避免简单声称“科学家攀登真理的顶峰时,发现神学家已经等候多时了”。然而,圣经所启示的宇宙有始的观念对于基督徒来说,在过去、现在和将来,始终是难以动摇的权威。

第二,圣经揭示世界是按照“道(逻各斯)”被造的。<15>在基督教信念中,这道是上帝的智慧,也就是说,上帝亲自设计了整个宇宙的基本运作原理,按照设计好的蓝图从无到有地创造了宇宙,并且在此之后又继续维持宇宙的运转(护理的教义)。人是按照上帝的形象被造的;尽管对于何为上帝的形象,人们有不同的看法,然而基本都认同这形象包括人拥有理性,可以理解上帝的创造。这就为人理解和研究自然的运行机制提供了理论和现实的认知基础。然而上帝本身由于其固有的超越性,不能成为理性研究的对象,因此,人无法用理性去理解需要上帝参与的过程,比如如何创世以及如何维持世界的运转。人和宇宙是按照同一张蓝图设计出来的,其中蕴含的内在和谐使得人理解世界成为可能,也可以回应爱因斯坦(Albert Einstein,1879—1955)的惊叹:宇宙最不可理解的地方在于它是可理解的。<16>

实际上,对自然机制的认识和理解也是对逻各斯的认识和理解。圣经否认那种把逻各斯等同于没有位格的自然机制的思想。逻各斯比自然机制更大,是逻各斯设计了自然机制,甚至逻各斯也可以设计另一种自然机制,在另一个被设计的世界中,按照上帝形象创造的“人”也可以用理性去认识和理解那个世界的自然机制。我们只能按照我们被设计的样子去理解逻各斯,尽管所能理解的只是他丰富洋海中的一滴水。

圣经揭示的人的认识基础,提供了一种认识信念:人可以确信世界的运行机制是可以被认识的,人拥有的理性能够正确地认识它,并且由于世界出于逻各斯的神圣创造,对世界的认识也被赋予一种神圣价值,这是一种内在的认识创造主的冲动。然而这只是圣经启示出的一小部分,尽管与宇宙相比,人类看起来极为渺小,宇宙中有丰富的奥秘等待人们去探险,但是显然在上帝看来,人比宇宙有更大的价值,基督在十字架上的舍己是这一论断的证据。这表明“人”蕴含着更为丰富的奥秘,想要在“人”身上认识这些奥秘,以及借此去认识逻各斯那些理性难以触碰的部分,必须通过圣经揭示出的另一个认识论,即信心。

由此,我们可以引出第三个方面,即圣经赋予自然界的审美。出于一位造物主的理性设计和伟大创造,这种美感并不体现在世界的完美无缺——实际上世界充满了缺陷,这种美感主要体现在人在理性和感性两个方面与上帝的创造发生共振,从而引发对上帝本身的审美。邓晓芒对美的定义是对象化了的情感。上帝—世界—人,三者之间形成一种极为简单的审美关系。人通过理解世界去理解上帝可理解的部分,通过信靠在十字架上舍命的基督去认识上帝不可理解的部分。不论是对世界的审美,还是对人的审美,本质上都是透过逻各斯对上帝的审美。上帝就是美,上帝就是人情感的对象。面对壮丽的尼亚加拉大瀑布发出的惊叹是对上帝的审美,理解广义相对论时发出的惊叹是对上帝的审美,洞悉人性的幽暗、复杂和深邃时发出的惊叹也是对上帝的审美。

圣经是一本有活力的书,它告诉我们许多至关重要但我们本不知道的事。虽然它并不直接提供对每一个问题的答案,但是借由圣经赐给我们的上帝的道,我们有了探索答案的钥匙。圣经作为上帝的话,具有超越时空的特性,因此,它可以对每一个世代说话。对每一个世代,每一个领域,它都有不同的言说方式,这些方式主要是透过人们对圣经的解读和应用发出来的。现代科学对于圣经写作的年代来说,是个新鲜的东西。其方法论和强势的解释力、预测力也是古代世界没有见识过的。

如何处理现代科学和基督信仰之间的关系?这一问题虽然已经提出几百年,却伴随着科学的飞速发展而演变出更多而不是更少的问题。虽然关于创世七日是否是严格意义上的7个24小时,古代世界有很多争议,但是在缺少证据的情况下,争议始终存在。现代科学的发现使得这种争论开始朝非严格的方向倾斜,通过7个24小时按照《创世记》1章的顺序创世,虽然仍被一些传统所保留,但这种坚持会引起难以处理的困惑。在一些非基要的问题上坚持古代的解经,是否还能够对这个时代有效地言说福音,已经成为急需面对的问题。

<1> 《圣经·创世记》1:5。

<2> James Barr,”Why the World Was Created in 4004 BC: Archbishop Ussher and Biblical Chronology.”in Bulletin of the John Rylands Library(Vol.67,Issue 2,1985),592.

<3> William Henry Green,“Primeval Chronology.”in Bibliotheca Sacra(April.1890), 285-303.(http://genevaninstitute.org/syllabus/unit-two-theology-proper/lesson-5-the-decree-of-creation/primeval-chronology-by-dr-william-henry-green/)

<4> Stephen Jay Gould,”Fall in the House of Ussher.”in Natural History 100(November 1991): 12–21.引文出自第14、16页。

<5> 《圣经·使徒行传》17:26。

<6> Dalrymple, G. Brent. “The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved.”in Special Publications(Geological Society of London,2001),190 (1): 205–221.

<7>Matthew Hedman,The Age of Everything:How Science Explores the Past(Chicago&London:The University of Chicago Press,2007),142–162.

<8> Bernard-Griffiths, J.&Groan, G., “The samarium–neodymium method.”In Nuclear Methods of Dating.edited by Etienne Roth and Bernard Poty (Springer Netherlands,1989),53–72.

<9>A. I.Shlyakhter,”Direct test of the constancy of fundamental nuclear constants.”in Nature(Vol.264,November 25,1976),340.

<10> Claire Patterson,”Age of meteorites and the Earth”,in Geochimica et Cosmochimica Acta, 1956,Vol.10, Issue 4,230–237.

<11> 《圣经·约翰福音》18:36。

<12> 《圣经·马太福音》6:10。

<13> 戴维·林德伯格,《西方科学的起源》,王珺等译,中国对外翻译出版公司,2001年,第241—247页。

<14> 赫伯特·巴特菲尔德,《现代科学的起源》,张卜天译,上海交通大学出版社,2017年,第6—9页。

<15> 《圣经·约翰福音》1:3。

<16>这句话是对“The most incomprehensible thing about the Universe is that it is comprehensible”的翻译。爱因斯坦的原话是“the eternal mystery of the world is its comprehensibility……The fact that it is comprehensible is a miracle”,参见Albert Einstein,”Physics and reality,”in Journal of the Franklin Institute,Vol.221,Iss,3,351。

此文首发于《世代》第10期(2020年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(世代Kosmos)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第10期主题是“基督教世界观”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(世代Kosmos);网站(www.kosmoschina.org)。