半车瓦砾半车灰,

装罢南头又北来。

此例最佳诚可法,

平平王道净尘埃。

—— 张焘

“租界工部局巡捕”节选,见《津门杂记》/张焘(晚清文人,生卒年不详);

明信片:天津英租界维多利亚道(Victoria Road)上的利顺德饭店和俱乐部(1902年)

图片来源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tientsin_Club_and_Astor_House_Hotel_Tientsin_1902.jpg

选诗/选图:丁祖潘;美编:陆军。

半车瓦砾半车灰,

装罢南头又北来。

此例最佳诚可法,

平平王道净尘埃。

—— 张焘

“租界工部局巡捕”节选,见《津门杂记》/张焘(晚清文人,生卒年不详);

明信片:天津英租界维多利亚道(Victoria Road)上的利顺德饭店和俱乐部(1902年)

图片来源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tientsin_Club_and_Astor_House_Hotel_Tientsin_1902.jpg

选诗/选图:丁祖潘;美编:陆军。

[题图:大卫·K·诺格尔,《世界观的历史》英文版封面。David K.Naugle,Worldview:The History of a Concept(Cambridge&Grand Rapids:William B.Eerdmans Publishing Company,2002)此图为《世代》2020年春季号总第10期封三图片;美术编辑:陆军]

第二次世界大战期间,英国作家多罗西·塞耶斯(Dorothy L.Sayers,1893—1957)不禁哀叹:“极权主义者至少知道他们崇拜什么,这是他们的优势;然而,基督徒却软弱无力地默然接受一种含糊的虔诚(religiosity),和毫无特别之处的崇拜。一直以来,对于教条主义和猎捕异端的罪名指控,我们避之唯恐不及,以至于很大程度上我们丢弃了这样的观念,即基督教理应是对整个宇宙的一种解释。”<1>塞耶斯针对她那个时代教会因受世俗化影响灵性麻木、表现乏力的现象,提醒基督徒重新认识福音,重新看待他们一直以来认信的基督信仰,基督教不应只属于个人敬虔的层面,而是包含如何认识宇宙万物。

基督教世界观,因把信仰教义固有的范围、意义和力量更清楚地展现出来,有助于我们把基督教理解为一幅统一、连贯和整全的宏大图画。不但如此,基督教世界观能够帮助我们看到世界的真实,提供行动的方向和力量。鉴于其在今天处境下的重要性,我们会以基督教世界观作为《世代》本期乃至本年度的主题。

[题图:2009年冬裴士丹先生在中国人民大学教课。照片由作者提供。]

编者按:2019年5月9日,美国密歇根州加尔文大学(Calvin University,前身为Calvin College)著名中国基督教史学者裴士丹(Daniel H.Bays)教授安息主怀。对于华人世界关注中国基督教史研究领域的人来说,裴先生的名字大概不陌生,但论其为人治学、平素性情,恐非与之过从密切者难以体认。杜克大学博士研究生孙泽汐专攻现代中国与基督教这段历史,且在留美期间与裴先生一家同住达五年之久,有机会亲炙先生风范。今先生辞世一周年之际,作者慨允惠寄纪念文章,从生平、学术和个人交往三方面向中文世界的读者介绍一代基督徒学人,并致哀思。《世代》编辑部在此谨致谢忱。

一 此生思君不敢忘

之前几度想作文纪念,但一提笔就心绪难平,终究默然。今5月9日即裴士丹先生(Daniel H.Bays)去世一周年,又正值新冠疫情流行,便安坐家中,从其生平、学术和个人交往勾勒我对先生的敬慕。以赤诚之心通古今,辨然否,温克令仪,文教远耀,先生实在无愧其名。

我的心哪!你为什么沮丧呢?为什么在我里面不安呢?应当等候神;因为我还要称赞他,他是我面前的救助、我的神。(圣经新译本《诗篇》42:5)

[题图:“蓝色弹珠”(the Blue Marble)。此图由美国宇宙飞船“阿波罗17号”(Apollo 17)于1972年12月7日拍摄。此图来自美国国家航空航天局(NASA)https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_329.html]

一

在前一篇文章中,笔者概括地探讨了作为科学的演化论的基本假设和研究思路(详情请参考《世代》第9期“科学与信仰的边界:从进化论说起”)。前文首先意在说明,演化论并非基于毫无根据的空想,或者是出于对基督信仰的反对而刻意编造出的理论,而是符合一般科学研究规律的一种理论。

一个开创性理论的提出,不仅要有大量的观察和实践作基础,更重要的是抽象出理论的思维过程。这种抽象的智力活动,需要超出一般水平的想象力。通常来说,新提出的理论是粗糙的,并不具备充足的解释力,尚需要大量的证据和验证性理论的支撑。达尔文(Charles Darwin,1809—1882)演化论的提出就是这样的过程。达尔文并非怀着挑战基督信仰的心态,而是在“小猎犬号”之旅中详细考察动物种群生态和化石之后,受寻求奇特自然现象的解释的好奇心驱动,从而将主要精力投入演化论的研究。达尔文随后放弃基督信仰,这与他对信仰的认识以及教会关于自然的教导都有重要关系,值得在后续的系列文章中继续探讨。

此外,前文还对几种现有的回应演化论挑战的理论作了简要分析,初步提出对待科学与信仰之间冲突的可行思路:科学背后的哲学信念而非科学活动/科学结论提供关于世界观的解释,因此,科学与信仰的冲突就主要体现为哲学观念与信仰的冲突,而非给信仰文本加上一个自然解释,使之与科学理论发生直接碰撞。

这并不是出于策略的考量,对强势的自然科学避其锋芒,而是关涉我们对圣经文本特别是《创世记》第1章有关创造的释经态度和方法,以及如何看待科学研究在基督教系统内的地位。自教父时代起,就有圣经和自然之书的区分,但是关于二者有怎样的区别和联系,千百年来,人们有过不同的尝试。

奥利金(Origen Adamantius,约184—253)认为圣经经文有三层含义:字面含义、道德含义和寓意含义。直到中世纪晚期,马丁·路德(Martin Luther,1483—1546)发起宗教改革之前,寓意解经都是大部分时期的主流释经方法。那些看起来貌似不合理或无意义的文字,被加上一层寓意,就变得天衣无缝。然而寓意解经削弱了文本的历史性,过于主观且缺少标准的解经给理解圣经带来混乱。如果没有中心权威的约束规范,圣经就成了一本无法理解的书。

路德和加尔文(John Calvin,1509—1564)都更加重视文本的字面含义,这种思路一砖一瓦地拆毁了旧世界观的大厦。然而寓意解经从某种意义上说,就是因为圣经的部分字面含义难以解释而发展出来的。近现代自然科学的发展,并没有使圣经更加容易解释,反而加剧了冲突。今天,这种冲突最主要围绕在演化论及相关的科学问题。在澄清这些问题的科学性,消除人们对科学的一般误解——这种误解是双向的,不论是否信任科学——的同时,我们需要思考这种冲突是否是必然的,以及在不妥协基本教义的同时,如何面对潜在的张力。

演化论发展至今,其理论影响力早已超出古生物学范畴,触及许多相关的学科,比如地质学、分子生物学、天体生物学等等,还试图以演化心理学为代表对人类的心理机制作出解释,甚至越过自然科学的范畴进入伦理学和社会学领域。想要把这些学科与演化论互相支撑的研究思路和证据发现梳理清楚,不是几篇文章可以做到的。本文目的不是作为科学综述论文,而是探索科学和信仰的边界及其之间的桥梁,因此不会对相关的科学领域面面俱到,而是选取与当前争论最为相关的方面。 (更多…)

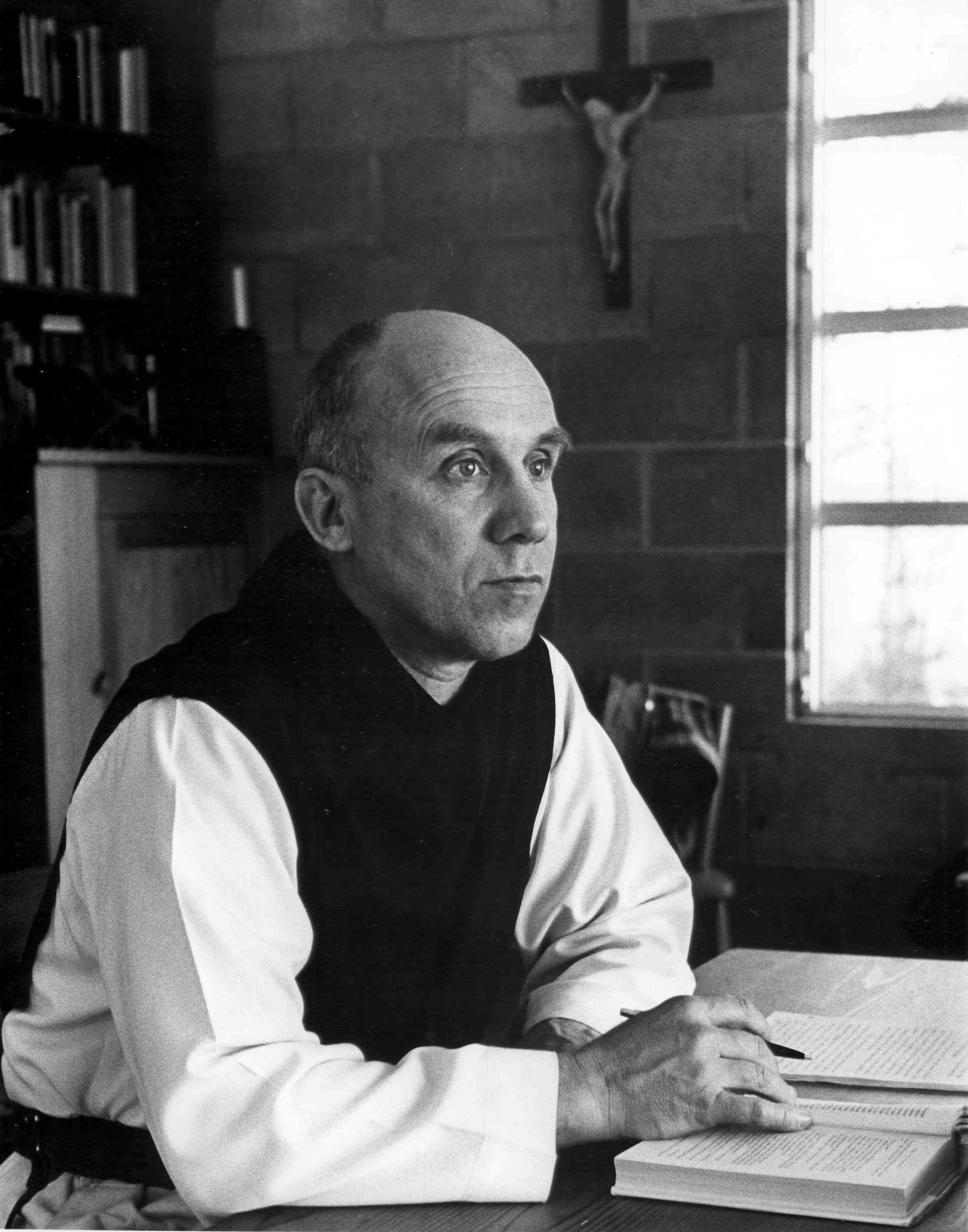

[题图:托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)正在做研究,此图来自http://www.mertoncenter.org/Poetry/griffin.jpg ]

编者按:此文系作者研究托马斯·默顿解读《庄子》的长篇论文之一部分。因选取的篇幅有限,不足以呈现作者完整的思考和论述,为了更好地理解默顿对《庄子》的解读进路,以及作者的相关论述,《世代》编辑部(以下简称“《世代》”)收到作者来稿后,曾就该文向作者书面提交四个问题请益。问题及作者答疑附在文末,发布前已得到作者确认。《世代》刊登此文,并不意味着认同作者的所有观点。

基督(福音)与文化的关系一直困扰着基督教的不同教派。至今为止,学界所能处理这一课题的方法路径和框架有限,或沿袭教父时期、中世纪讨论的恩典与自然的关系,或发扬宗教改革背景下荷兰改革宗亚伯拉罕・凯波尔(Abraham Kuyper,1837—1920)提出的上帝主权与领域主权的关系理论,强调文化自身的某种相对独立性,或采纳现代神学家理查德·尼布尔(Richard Niebuhr,1894—1962)概括的“基督教与文化之关系”的五种模式。那么,有没有一种新的处理基督(信仰)与文化的关系的模式呢?无疑,以天主教熙笃会(Cistercians)修士托马斯·默顿(Thomas Merton,1915—1968)对中国文化尤其对《庄子》的阅读和处理模式,让人耳目一新,值得借鉴。

默顿如何看待《庄子》中的启示,又如何处理福音与《庄子》的关系呢? (更多…)

[题图:《福音书作者圣路加》(St Luke the Evangelist)(1804—1809)作者为弗拉基米尔·波罗维科夫斯基(Vladimir Borovikovsky,1757—1825),俄国宫廷画家。原图来自圣彼得堡喀山大教堂中央圣障(iconostasis)御门。此图版本来自https://www.icon-art.info/detail.php?lng=ru&det_id=2760]

长久以来,在西方教会教义史上,即使在孟他努(Montanus)运动过后,三位一体上帝的第三位格圣灵,相对于圣父与圣子而言,其形象非常模糊。<1>虽然迦太基教父特土良(Tertullian, 155—240)早年加入孟他努群体后又退出的经历,促使其在反思中首创三位一体(Trinitas)用词, <2>但之后拉丁教会并没有发展出清晰的圣灵论来,东方教会的情况略有不同。<3>不过,这一局面在清教徒时期得到改观,尤其以约翰·欧文(John Owen,1616—1683)<4>与乔纳森·爱德华兹(Jonathan Edwards,1703—1758)最具代表性。只是影响后世最为深远的则是约翰·卫斯理(John Wesley,1703—1791)对圣灵工作的强调,尤其是他的继承人弗莱彻(John William Fletcher,1729—1785)因主张“第二次祝福”(the second Blessing),更是被视为灵恩运动的先驱。<5>关于圣灵这一论题引起普遍关注,则是19世纪晚期在美国爆发灵恩运动之后。20世纪70年代,所谓“第三波”(the third wave )运动,富勒神学院(Fuller Theological Seminary)开设的MC510 课程, <6>进一步引发了热烈的争论。时至今日,灵恩运动已成为所有宗派都需要面对的现实挑战。

灵恩运动的神学极为倚重《使徒行传》。我们从第一波与第二波都以“五旬节派”(the Pentecostalism)命名可见一斑。是故,第一波以“古典五旬宗”(the classical Pentecostal church)加以区别。显然,这与《使徒行传》第二章的“五旬节事件”直接相关。因此,面对今天圣灵论全球格局的新挑战, <7>任何教会都必须关注这“最后一个未经探索的神学领域”。因此,如果我们本着圣经,继承大公教会的神学传统,并在具体处境中进行反思,或可补足教会“未付账单”的缺欠,得以进入巴特所言之“神学的未来”。 <8>就五旬节事件与圣灵论的关联而言,《使徒行传》的研究无疑是基础中的基础,不妨称它为“圣灵论的房角石”(the Acts of Apostles as the cornerstone of the Pneumatology)。 (更多…)

1894年香港腺鼠疫流行,华人的死亡率高达95%,英国人的死亡率只有18.2%,在很多中国人看来,这证明西方医疗和卫生防疫措施在应付瘟疫方面,远胜中国的传统疗法。与此同时,在同样为鼠疫肆虐的广州,尽管由当地商人组织的善堂、药店等民间慈善团体挺身而出施医散药,照顾病患,寄居广州已有四十年的美国医疗传教士嘉约翰(John Glasgow Kerr,1824—1901),仍然认为民间力量发挥的作用有限,没有政府的介入,有效预防和控制瘟疫根本就是奢望:“在大城市广州,那里没有卫生委员会(Sanitary Board),政府没有采取卫生或预防措施,没有隔离病患,没有清除污秽或垃圾,没有(干净)水供应,没有排水系统。在这座城市,中医和中国人的迷信占据一切,毫无节制。”<1>

显然,嘉约翰的观察是以港英政府推行的公共卫生政策为标准,其背后的理念正是19世纪在欧洲和北美逐渐发展起来的国家医学(state medicine),即认为国家负有保护公众健康的责任,有权甚至必须为了公众的福祉在普通公民中强制实行清洁卫生的规章制度。英国是第一个实行中央集权的公共卫生法规的国家。伴随19世纪工业革命和城市化而来的人口拥挤、疾病增多,促使英国的社会改革者们向议会游说关注公共卫生。埃德温·查德威克(Edwin Chadwick,1800—1890)领导了英国1830—1840年代的卫生运动,他在1842年出版的大部头社会调查报告中指出,传染病系由糟糕的环境卫生引起,因此,疾病预防的手段就是提供清洁用水、有效的污水处理和排污系统、清除街道和路面污秽、控制工业污水、建立环境和个人清洁标准。1848年,英国议会通过公共卫生法案(the Public Health Act),吸收了查德威克的上述建议,建立卫生委员会(the General Board of Health)来处理全国公共卫生事务。然而,直到19世纪六七十年代,英国的国家医学和公共卫生才真正推行开来,最终使得英国建立了当时世界上最完善的国家公共卫生体系。<2>

1883年,港英政府承袭英国公卫制度,设置卫生行政机关,在1894年香港鼠疫流行中采取对患者隔离治疗、挨户检查、清洁卫生等防疫措施,并建立传染病信息汇报制度,而同时期的清政府仅仅沿袭过去应对灾荒的传统办法,一面采取减免赋税、发放赈款等措施,一面将制定具体防治措施的责任交由广东地方官,后者往往与领导善会、善堂等地方慈善团体的士绅合作应对灾情。<3>

然而,19世纪末的英国医学界尚未接受细菌学说,环境医学在英国及其殖民地仍被奉为圭臬。虽然法国巴斯德研究所的耶尔森(Alexandre Yersin,1863—1943)和德国细菌学泰斗科赫(Robert Koch,1843—1910)的高足、日本细菌学家北里柴三郎(1853—1931)分别在香港疫区分离出鼠疫杆菌,但西方医学界仍未断定腺鼠疫系由老鼠等啮齿类动物身上附着的跳蚤通过吸食人的血液,将鼠疫杆菌传入人体而引发的疾病,相反,人们普遍认为鼠疫的爆发是由华人过于拥挤和肮脏的居住环境引起。有人甚至撰文说,这是一种污秽病,一种“野蛮人的疾病”,与染病者的文明程度有关。港英政府由此采取的逐户卫生检查、强制隔离、消毒等防疫措施,虽然一度遭到华人抵制,但证明在阻断疫情方面功不可没。同一时期,由于上海租界积极预防,粤港鼠疫未在上海登陆。《申报》刊登多篇文章介绍西人防疫措施及其背后的公共卫生观念,呼吁清朝地方官员未雨绸缪,效法“藻密虑周”的西式防疫法,采取积极卫生措施以“尽人事”。有作者甚至把是否采取积极防疫措施当作地方官是否“爱民”的标准来认识:“西人于防疫之事,惟日汲汲,其意在乎爱民,非专以为西人地也。中国之官,不可以爱民之名让之西人,宜速设法严防”。舆论要求清政府采取更为积极的措施应对疫情。<4>

清政府在甲午战争中战败后,以康有为(1858—1927)、梁启超(1873—1929)为首的知识阶层愈发意识到,由国家设院收治病患、建立医学堂培养医学人才,于强国保种必须且重要。梁启超曾言,“医者,纯乎民事者也。故言保民,必自医学始。”他还提到自1842年以来,英国国内公共卫生的进步促进了国力强盛,中国若要避免沦为“病夫”,自然也当变法图新,仿效建立西方医学和公共卫生体系。但大概要到1902年袁世凯(1859—1916)从八国联军手中接管天津,在原有卫生局基础上设置北洋卫生局(即天津卫生总局),清政府才拥有第一个由政府领导的市政卫生部门,并在清末新政中推而广之,初步建立起一套以警察为主导的近代国家卫生行政机构及其制度。奉天省(今辽宁省)是最早建立这一卫生行政体系的省份之一,而1910—1911冬夏一场席卷整个东三省的致命肺鼠疫,对这套体系而言无疑是一次严峻考验。<5> (更多…)

最近,新冠病毒疫情在世界各国的传播与相继爆发,正在改变我们所生活的世界。我们每天都会看到很多来自各种不同视角及来源的消息,我们的心被这些消息与看法所牵动,不知道这个正在变化的世界会将我们带到哪里。确实还需要时间,才能看清这个世界最终会有多么大的变化。然而要能够看清和理解这个世界的变化,需要有可靠的世界观,特别是作为一个基督徒,需要对自己的世界观有所反思,以明确自己是否真正站在基督信仰的世界观,来看待这个正在变动的世界。

本文是有关世界观之系列文章的第一篇,主要关注世界观的转变与形成。后续的文章会陆续关注世界观的内容(对自然世界及社会生活的看法),以及世界观的实践(日常生活多个领域中的应用)。世界观问题是值得我们认真思考的主题,特别是在这个世界快速变动的时代。如果对这个问题没有认真的探索与思考,我们既难以对这个变动的世界有完整与真实的认识,同时在日常生活中也难以活出整全的福音真理。按照哲学家的看法,每个人都活在某种世界观的支配之下,就看我们是否对这种支配我们的世界观有所意识,并用基督信仰给予更新。 (更多…)

最近,新冠病毒疫情在世界各国的广泛蔓延与相继爆发,正在把世界推到危机之中,并且因此会改变我们所生活之世界的秩序与格局。我们每天都看到很多来自不同视角及来源的消息,我们的心被这些消息与看法所牵动,不知道这个正在变化的世界会将我们带到哪里。确实还需要时间,才能看清这个世界最终会有多么大的变化。然而,要能够看清和理解这个世界的变化,需要有可靠的世界观。基督教世界观正是这样一种世界观,它能够帮助我们看到这些变化的深层与实况,超越由世俗利益与社会地位所形成的不同思想派别,而在我们面前展开一个更为普世的图景与画面。

基督教世界观理解人类社会发生的问题时,一般会将其与人的堕落带来的罪性关联起来,也因此将解决问题的出路最终指向耶稣基督的救赎。从这个角度看,近来这些重大灾难的发生,很难将其归咎于自然世界的演化,好像我们人都是无辜的受害者。相反,这些灾难的发生是人的罪在现今这个时代日益明显、无所约束带来的结果,更具体地说,是人的罪借着日益向前推进的国家主义与技术主义被放大到更大范围产生的结果。此种影响的范围越来越大,程度越来越深,也就越来越多地连累到人所生活于其中的自然世界。

在这次的疫情中,我们可以清楚地看到人的罪带来的后果:破坏人与人、国家与国家之间的信任关系,让人生活于虚假之中。病毒先把人与人隔离开来,让人们处在彼此孤立无助、无法信任的状况,然后一方面把人驱赶到由网络构成的虚拟世界中,让人们在这个虚拟世界构造出来的、自己为主的自由王国中得以宣泄;另一方面让人在现实生活中放弃自己的责任,把希望寄托在国家的管制以及技术的突破上,从而很难看到我们已经进入到这样的恶性循环之中:由国家主义及技术主义所造成的问题,又不能不寄希望于国家主义与技术主义去解决。

走出这种恶性循环的出路并不只是研发出疫苗,或者建立起全国联网的健康码体系,而是最终要重建人与人之间、国家与国家之间相互信任的关系。而这种和解的关系只有在基督救赎与圣爱的基础上才有可能。

在这世上的人们经历苦难的时候,基督不会喜悦他的门徒只做一个旁观者。他自己就不是一个旁观者,而是愿意放下天上的荣华,来到这个被罪恶充满的世界,甘愿被人钉死在十字架上,来为这个世上有罪的人们承担罪的刑罚。基督舍己的爱和牺牲激励后世的门徒在各种苦难中跟随主的脚踪,留下许多美好的见证,其中之一就发生在110年前中国东三省抗击烈性传染病肺鼠疫的过程中。国家力量和现代医学在此次防疫中尽管表现突出,也难掩其自身局限,而由参与防疫的传教士见证出来的基督信仰,如同一缕阳光,给当时笼罩在死亡阴霾下的中国人带来了亮光和安慰。本期封面封底及后续文章试图呈现这一点。<1>在今天疫情泛滥的时候,基督徒参与这世上苦难的最好方式,就是效法基督与先贤,与这个世上哀伤的人一同哀伤,去经历他们所经历的,从中看到我们所信奉的那位上帝,并不只是坐在高天之上施行惩罚的审判者,更是亲自来到人间与人们一同承担这世上苦难的受难者。他在那些因着病重而呻吟的人们当中,也在那些因为失去家人而痛哭的人们当中。

因为有这位与人们一同受难的基督的同在,我们在这些苦难中得以拥有坚持下来、并最终走出黑暗与困境的勇气与盼望。这勇气与盼望是我们在这地上生活中争取与维护所有诸如理性、公义、仁爱、和解、自由等普世价值的动力与基础。这些有助于人们重建信任关系的普世价值,只有在基督信仰的根基上才有可能恢复其原本的含义,并因此在人的心灵及现实生活中产生出应有的力量。简言之,基督教世界观是人们重建信任关系所需要的这些普世价值的生发地与庇护所。

基于基督教世界观在今天处境下的重要性,我们会以基督教世界观作为《世代》本期甚至本年度的主题。盼望通过对这种世界观所涵盖内容与实践的更多了解与反思,我们真的能够活在这种世界观中,并且借着这种世界观不仅可以更完整、更真实地看清这个世界的实况,而且找到既不同于左派又不同于右派的、既可以实践自己信仰又能够参与社会公共生活的道路。 (更多…)