[题图:《世代》第16期封面封底。美术编辑:陆军]

一

已故著名中国基督教史家裴士丹(Daniel H. Bays,1942—2019)曾在一篇论述近现代中国基督教史分期的文章中指出,20世纪早期的中国,宣教运动还未意识到将教会转交中国基督徒领袖的时间到了。19世纪曾经是差会的世纪,20世纪理应是中国会众自养、选择他们自己的牧师的世纪。<1> 无论是被动还是主动意识到这一点,20世纪初的在华宣教士不难发现,1922年5月在上海召开的全国基督教大会不再以他们为主角,新一代在西方接受过良好教育的中国基督徒领袖,登上了中国教会的历史舞台。他们构成了裴士丹所说的“中外新教建制”(Sino-Foreign Protestant Establishment)的一部分,正在努力将其西方经验整合进中国处境,强调其中国基督徒的身份。<2> 与前三次来华宣教士大会(1877年、1890年、1907年)相比,这次全国大会显示了基督新教在中国的一些新变化:参会者中中国人人数首次过半,大会主席是中国人,所有重要报告和演讲均用中英文发表,最重要的是成立了带有咨询和协调性质、旨在“培养与发扬中华境内基督教会之交通与合一精神”的全国性机构——全国基督教协进会。<3> 这本身就说明,尽管20世纪初欧美基督新教内部的基要派和现代派之争<4>,对同时期中国的宣教禾场不无影响,但来华基督新教的宣教士之间的某些共识并未完全丧失,彼此间的合作仍然继续进行。<5> 大会以“中国的教会”为主题,主要讲员有中国基督徒领袖的身影。他们在西教士面前慨叹现今中国教会的一大弱点,即是在组织、思想方面没有从西差会独立出来,迄今未能摆脱“洋教”形象。<6> 不仅如此,教会的弱点还在于不能适应社会进步和新思潮的环境。年轻的东吴大学教授、范德堡大学(Vanderbilt University)毕业生赵紫宸(1888—1979)在大会第一天的演讲中抱怨道:

“教固以信,信亦以理,理若有差,教安所持?中国学界日在要求科学。科学经验,两不相蠲,而须相成,当这时候,教会似未深知知识界的要求,反视其要求为宗教的大患;以朋友为寇仇,以腹心为草芥,因此,教会的思想,益形固滞,主张愈见专断;处二十世纪的世界,兴十六世纪的思潮;不以生命为重心,而以玄理为指归。因此经验的解释,误认为生命的真相;生命的真际,又为所强纳于预定的理论中间。凫颈短,则续之;鹤颈长,则断之。有识的信徒,乃常以此为忧,若教会不尊基督而尊古学,不奉上帝而奉成见,不拜救主而拜《圣经》,不重生命而重遗传,不传福音而传正宗,不发爱心而发争端,不尚精神而尚形式,不要统一而要离立,那么教会虽要不弱,又岂能幸免于弱吗?” <7>

循此思路,教会若要转弱为强,以期实现“中华归主”宏愿,不独要谋求自立自主,而且要与时俱迁。事实上,早在这次大会召开的两年前,这一代在中外新教合作机构(如教会大学、基督教青年会、中华续行委办会等)占据要职的新兴教会领袖,就已开始联合起来,鼓吹所谓的教会革新。他们坚信基督教是改良中国社会唯一的需要,只是要按照现今流行的科学和哲学标准,来重新审视“不合于现代生活”的传统神学观念,向外解除时人对基督教的疑惑,证明“基督教如何与时代精神相适应,并如何足以当时代进化的先驱”,对内则要“坦白地讨论教会内部的各种问题,作革新教会的准备”,帮助中国的教会“成为真正的‘中国化’的教会”。<8> 问题是,如此“中国化”的教会,是否走得太远?在新文化运动和非基督教思潮的冲击下,如此护教和内部改良才是教会的自存之道吗?大会灵修讲员贾玉铭(1880—1964)对此不以为然。

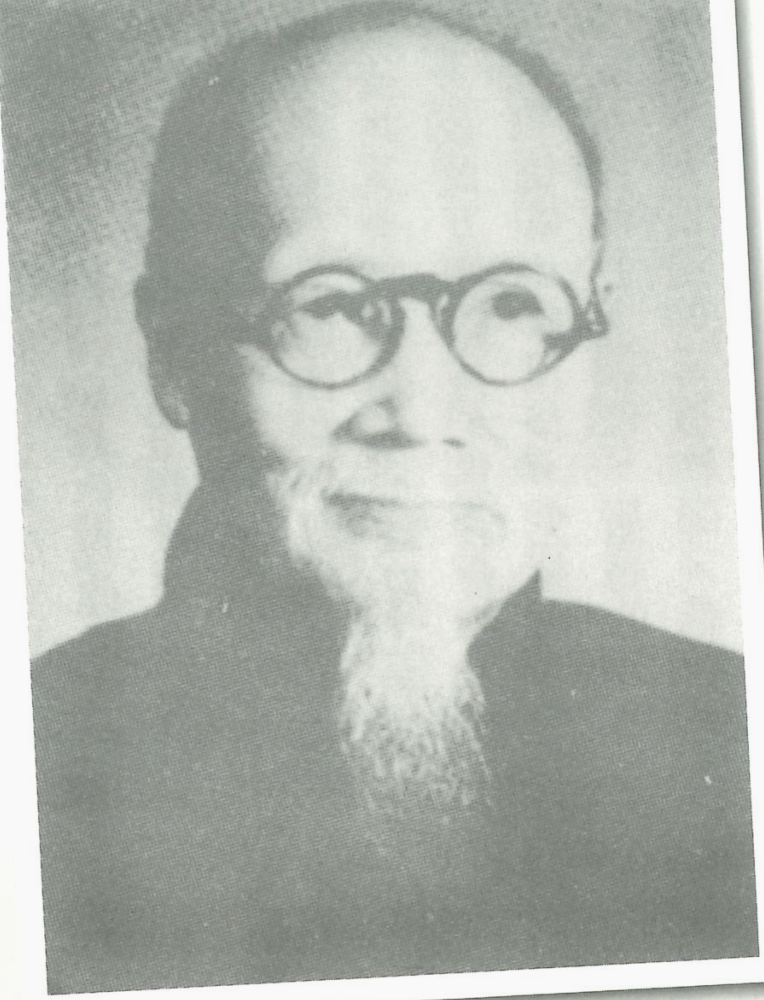

[插图:贾玉铭(1880—1964)。图片来自谢龙邑,《基督人——贾玉铭的灵修神学》,台北:中华福音神学院出版社,2008年,第42页。]

他并未否认当前的教会存在弱点,但教会由弱转强,担负实现“中华归主”责任的根本途径不是护教,也不是所谓的内部革新,而是从基督徒个人的灵命生活着力,住在基督里面,追求成为一个“基督式的人”,一个“活基督”,活出当有的见证,<9> “待我中华全国信主,万姓归诚,亿兆同胞,皆为基督化之‘基督人’之时日,我中华归主之目的即完全达到,亦中国化教会之真相完全实现矣。”<10> 赵紫宸和贾玉铭,一位是公开的神学自由派(新神学)领袖,一位是灵命深湛的长老会牧师和南京金陵神学院教授,二人被大会安排在同一天发言,在“中华归主”的共同目标下对于教会“中国化”或“本色化”提出不同进路,反映出深受同时期欧美差会中基要派和现代派之争影响的中国基督徒领袖之间,表面合一之下暗含深刻的分歧。而在日益倾向社会福音的中外合作建制机构中,以贾玉铭为代表的基要派针对当前教会的处境公开发声,重申福音基要立场,尤显可贵。

二

贾玉铭,字德新,号惺吾,1880年(光绪六年)生于山东昌乐小岭村一个基督徒家庭,家里兄弟七人,排行老大,自幼受洗。<11> 早年被送到美国南长老会在山东开办的教会小学就读,中学毕业后进入美国长老会来华宣教士狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836—1908)在登州(今蓬莱)创办的教会大学文会馆(齐鲁大学前身)。该校期望所培养的毕业生日后成为中国社会有影响的人物和本地教会的领袖。学校开设的课程包括中国古代经典,物理、化学、天文学、地质学等西方自然科学和宗教学,“每一个学生,除非他的才能证明他成了一名真正的学者,是不能毕业的”。<12> 这些课程训练为后来贾玉铭从事护教,探讨基督教与哲学、科学和新神学的关系打下了基础。然而,即便大学生活功课繁忙,贾玉铭依然坚持每天读经祷告,结果提前一年半毕业。他在大学期间花了很多时间祷告,有丰富的属灵操练经历:

“我在大学时费很多时间祈祷,祈祷时觉得很有兴趣,有时祈祷一小时,有时二小时,祈祷时有时不出一言,如同藏在主内,默默思念主。祈祷时觉着快乐,就出声赞美主,也有时眼泪流下,而心中倒很快乐······有一次我病了,就进入一个房间,闭了门,切心祈祷,我定意病若不愈,决不出那房间,我祈祷了二小时,病就愈了,从此我的信心就坚固了。”<13>

临近大学毕业,贾玉铭放弃了到国立学校教书领取优渥薪酬的机会,立志作一名传道人,随后入读文会馆教士馆(神学院),在当时长老会著名宣教士赫士(Watson McMillan Hayes,1857—1944)、郭显德(Hunter Corbett, D.D., LL.D.,1835—1920)门下接受系统的神学训练,使其信仰“不仅具有改革宗思想良好的理性基础和特色,更具有灵性生活活泼的一面”。<14>

1904年,24岁的贾玉铭从神学院毕业后回本乡传福音建教会,成为“小岭教会”的年轻牧师。据说他每天清晨天未亮就在田间唱诗祷告,给人留下深刻印象<15>,后来离开本乡本族到鲁南沂水一带牧会,先后任长老会安邱逢旺支会牧师、济宁州讲道、沂州府教会牧师。<16> 贾玉铭在牧会期间常常与会众一起祷告,过信心生活,拒绝差会津贴。这段靠信心仰望上帝供应的牧会时期,是贾的“黄金时代,在主里面有丰富的恩典”。他极为看重祷告与传道的关系,“要学作传道人,先须学祈祷,能祈祷的,才可作传道,信祈祷的,传道才有好的效果。”<17> 当然,在全身心牧养教会的同时,贾玉铭也参与到国内教会的自立与合一运动中。

庚子教难后,教会痛定思痛,力谋改弦更张,先后发起教会自立自传运动,成立国内布道会,谋划全国教会联合,开展跨宗派合作事工,成效显著。<18> 这也得益于整个普世宣教运动发生的变化。1910年爱丁堡宣教会议提出,所有宣教工作最终和最高的目的,就是在非基督教地区建立基督的合一教会。大会报告将推动宣教禾场的合作与合一运动置于优先地位。<19> 来自中国的伦敦会在华代表、29岁的诚静怡(1881—1939)在会上以流利的英文发表演讲,一举成名。他在演讲中表达了希望不久的将来,中国会出现一个合一的基督教会,“中国人从来对宗派主义不感兴趣,不喜欢它,反而有时受其害”。<20> 这次大会还象征了19世纪以来西方宣教运动的高潮,与会代表们欢欣期待大使命很快就会完成,相信上主会使用他们“征服世界”。<21> 1913年,世界基督教青年会总干事穆德(John R. Mott,1865—1955)将爱丁堡会议的合一精神和乐观情绪带到中国,在上海召集了一次全国性的教会会议,成立执行会议决议的临时性机构中华续行委办会(诚静怡当选为两位干事中的一位),以推动全国教会的合作与合一运动。大会建议以“中华基督教会”为全国新教教会的名称,并强烈建议联合同一宗派内的众教会。<22> 1919年12月,中华续行委办会执行部发起“中华归主运动”,旨在振兴教会,联合全国教会力量推进福音在国内各地传布。<23>

就国内教会的自立与合作进展来看,贾玉铭所属的宗派长老会走在了前面。早在1857年,厦门的美国归正教会就与英国长老会组成联合长老会,5年后更名为中华自立长老会。1905年,全国长老联会成立,在各联合基础上于1915年成立中华全国长老会联合总会。在长老会的倡导和推动下,1918年长老会联合伦敦会和美部会成立了中华基督教联会。<24> 贾玉铭在回顾长老会总会的成立经过时,不无自豪地指出其成立为建立中华基督教会指出了一条渐进的可行之路:各宗派公会内部的合一是中华基督教会成立的先导。<25> 这也意味着,他对宗派的看法并不像其他中国信徒认为的那么负面和激进,后者往往以为具有不同宗派背景的差会在中国建立的教会,其分门别宗带有浓厚的“洋教”色彩,必立刻除之才有望以自立教会的身份加入中华基督教会的大家庭。这段实际牧会的亲身经历,有助于贾玉铭日后在探讨中国教会的自立问题时,不作泛泛之论,而是提出一系列具体和可操作的建议。<26>

1916年,贾玉铭离开牧会一线,开始了长达21年之久的神学教育事业,先后任教于南京金陵神学院、华北神学院和金陵女子神学院。期间教学之余笔耕不辍,从1921年开始出版一系列神学释经著作,赢得“中国教会的神学泰斗和解经权威”之美誉。<27> 他曾自述到金陵神学院开始教书生涯后,因为“薪水很优,从此信心失了,没有灵力作工了”,即便热心教学,“而信心至冰度了”<28>,但这番陈述主要是给他离开神学院后立志走信心之路创办灵修学院来做注脚,不必完全当真。事实上,这一时期他的教会团契生活转到以灵光报社为中心。该社于1920年在南京贵格会牧师高师竹(1861—1929)的发起下成立<29>,贾玉铭被选为报社委员会主席。灵光报以“保全真理,增高灵德,联络灵界同志,促进灵工能力为宗旨”,主要刊登贾、高等人的解经文章,是一份脱离差会体制和神学院体制的自办刊物。<30> 其创办原因除了希望能够发表独立的神学见解,回应非基督教运动的冲击,更是为了反对教会内新神学的泛滥,坚固信徒的灵命:

“非基督教同盟的波涛,虽推不倒急待的自身,然有名无实,仍活在罪恶中的教牧、信徒,不免予人以话柄。更毒的是新神道学的健将,谬解真理,不传救恩,不知败坏了多少人的信仰,损伤了多少软弱弟兄姊妹的心灵。凡此种种,都堪痛心疾首,挽救又岂可迟。因此灵光的将来,责任又是何等的重大。”<31>

对新神学如此明确表达不加掩饰的厌恶,并没有发生在贾玉铭金陵神学院任内,尽管从1921年开始,该院校董会就因为聘用新派神学人士、使用自由派神学教材而饱受基要派和自由派斗争之苦。<32> 贾玉铭似乎没有发表公开言论卷入这场争论。事实上,在1922年参加在上海召开的全国基督教大会之前,贾玉铭在一篇公开发表的文章中,虽然注意到自由派对教会传统教义的挑战,不过仍然对教会当前的境遇表示乐观:

“自民国成立以还,非但为中国历史上罕有之际遇,亦且为教会异常之机会。有如布道之丰收、上流之归主、信教之自由、教会之联合、捐输之踊跃、中华基督教会之产生、学生布道团之成立,皆足表显我中国教会今日之现象,实已得基督真理之光华朗照,俾全国人心之大梦顿醒。非唯信徒互为联合,公同担负教会之责,即非基督徒,亦多表示其对于基督教之倾向。是以我国教会之现状,其蓬蓬勃勃之发达进行,大非数千年来所可比拟,直令吾人欣颂上主于不置焉。”<33>

比起教外人士打着科学和哲学的旗号攻击教会,贾玉铭更担心新神学过于强调基督教要适应现代社会的需要,而牺牲掉信仰的基本要道。贾玉铭对此极为警惕,他看待基督教与社会之关系的基本原则是:宗教的制度可以随社会而改变,但宗教的信仰不能以社会为转移。那些言必称现代科学和哲学,谬解乃至否认耶稣的神性、圣灵的位格、撒但的存在、来生复活等根本要道的教会人士,“不知吾人之信仰,乃根本于圣经纯粹之真理。真理既万古不磨,吾人之信仰,自不得以社会为转移也”。<34> 另一方面,他也提醒教会领袖要了解中国人的国性与国情,把握时代环境和心理习惯,对中国人特点和专长中“能发明光大基督教者”加以利用,以更有效建造教会和扩展福音。

在承认教会如何改良社会这一点上,贾玉铭与赵紫宸的看法相去不远,都强调基督教对人心灵的改变是家庭改良、社会进步的起点。<35> 但撇开信仰的功能转而谈到基督教本身独有的精神特点时,贾玉铭尤为看重基督教乃有新生命的宗教、心灵之宗教,真基督徒必定是与上帝相交、具有“灵命灵智灵权灵力”的属灵之人。他理想中的“中华归主(基督)”,正是那时每个中国人都有基督的新生命。<36> 也就是说,若要实现“中华归主”的宏愿,切入点不是从基督教的社会功能入手,思想其如何调适以适应现代社会,而是要发挥信仰本身独有的精神,回到新生命的源头,建造个人的属灵生命。然而,贾玉铭在1922年的全国基督教大会上提出的这个进路,似乎并未引起许多人重视。

三

大会的主要精力放在更为实际的议题:既有教会本身的问题,也包括乡村和城市服务、公共卫生、工业经济等社会议题。一份花了四年之久完成的中国基督教事业调查报告(《中华归主》)提交给大会,但它的英文译名“基督教占领中国”(The Christian Occupation of China)简直就是一场“公关灾难”,刺痛国人敏感神经,尤令北京的非宗教大同盟极为不满。<37> 这份报告提及当前基督教遭到新思潮的挑战,但认为这些反对论调不足为虑。<38> 然而事实上,早在新文化运动以科学和理性向基督教发起挑战时,中国的基督徒领袖们就已开始思想如何革新教会加以回应了。尤其是到了1922年非基督教运动兴起之后,如何改变基督教给非基督徒留下的“洋教”印象,基督教如何适应中国社会,拉近教会与一般民众、社会和国家的认同,从而让中国人愿意接受基督教,成为中国教会领袖回应时代处境、思以构建本色教会时经常要面对的问题。<39>

他们对建立本色教会的呼吁,在全国基督教大会通过的《教会宣言》中得到体现。建立本色教会在很大程度上已经成为当时中国教会多数信徒的共识。该宣言严厉批评不加批判照搬西方教会组织和仪式的做法,在中国教会史上首次明确提出建立中国本色的教会(the indigenous church),其基本内容包括两个方面:文化上“适合中华民族本有的文化和精神上的经验”,组织上实现“自养”“自治”“自传”的目标。<40> 用大会主席诚静怡后来的话总结来说,本色教会就是“一方面求使中国信徒担负责任,一方面发扬东方固有的文明,使基督教消除洋教的丑号”。<41> 推动本色教会的建立,也成为大会设立全国基督教协进会的目标之一。贾玉铭和赵紫宸均当选为协进会特约会员。<42>

1924年,协进会第二届年会设立“本色教会常备委员会”,该委员会提出研究调查中国文化、宗教团体、非基运动、差会和教会关系、教会仪式等若干建议。<43> 这些调研建议对于认识中国教会当时的处境来说,其重要性毋庸置疑,但要召集和组织动员协进会内全体中西差会和教会的力量合作共事,则非易事。尽管全国大会和协进会极力保持超越宗派和神学分歧的姿态,自由派的影响在神学指导思想和事工方向的制定方面还是占明显优势,以内地会和宣道会为代表的基要派差会最终于1926年退出协进会,离开了当时中国基督新教界合一运动的主流。<44> 另一方面,协进会为了团结基要派,通过了一份承认包括信仰三位一体、圣经为信仰生活最高指导原则等传统教义的信仰宣言(“教义标准”)。<45> 这令以赵紫宸为代表的自由派领袖感到失望。在赵紫宸看来,协进会发表教义声明,说明宣教士和他们的中国追随者顽固地持守宗派主义。他认为历史经验证明属灵的合一不是教义合一的产物,这份信仰声明不过是“另一个西方教义罢了”。本色教会的理想除了在口头上说一说,似乎被忽视了。<46>

此时赵紫宸心目中的本色教会,关键之处在于主张基督信仰与中国传统文化“所孕涵的一切真理化合为一”,好使中国基督徒的宗教经验和生活符合国土民风,使得基督教能为国人所了解和接纳。<47> 他认为基督教有一种“永不磨灭的宗教本真”,被西方教会的仪式教义、组织、建筑等层层包裹,不见其真面目;中国文化有其精神传统和价值。二者有融会贯通打成一片的必要。<48> 这种融会贯通背后的理由是,福音与中国文化有共通之处,耶稣也临在于中国文化中,只是这位在文化脉络中的基督并非显而易见,要从耶稣身上活出的全部启示中把他认出和凸显出来。<49> 按照德国学者古爱华(Winfried Glüer)的理解,赵紫宸的本色教会或者基督教本色化,消极意义在于用批判态度审视被西方传统严重影响的神学,撇除基督教身上的西方习俗、形式和传统,其积极意义就是要重建一个真正的基督教,一个“新”的基督教神学,就是“结合基督教的信仰和中国人的性灵,使之从中国基督徒的经验中生长出来”。两种文化的融合,在赵紫宸这里结果不是调和折衷,而是“创新”。基督早已临在于各个别的文化中,所以,按一国的国性来诠释基督教的遗传,并非是对基督教的信仰作不正当的另类解释。相反,这正是要使基督成为该国国性,实现基督的真正形象。<50>

这种“新”的基督教神学,显然否定了圣经的最高权威和特殊启示的唯一源头。由此提出的本色教会或“中国化”基督教(二者在当时大多数的公开言论中基本通用),要求基督教的形式和精神都要符合中国人的“胃口”,使教会与中国文化“结婚”,洗掉西洋色彩。持此论调者中有人见社会上盛行佛教,就主张在教会内仿效佛教仪式,甚至试验“佛化基督教”;有人创作许多中国歌调的赞美诗,乃至修改固有的赞美诗,“使诗歌中国化起来”;有人甚至赞成用福音书把全部圣经“重新甄别”,分正副两本,将孔子的仁、老子的道、墨子的爱等与耶稣的话不相违背的,列为一个副本,共三本圣经。探讨基督教思想如何与中国文化调和的文章,一度在基督教刊物上“层见叠出”。<51> 新神学如此把基督教会“中国化”的种种言行,在一系列教会革新改良之举中,可谓“声浪最高,趋势最汹”<52>。贾玉铭决定公开反驳。

四

1922年秋,贾玉铭离开深陷基要派和自由派之争的金陵神学院,追随他在文会馆就读期间的老师赫士,担任于山东滕县新成立的华北神学院副院长。<53> 该神学院无条件赞同中华圣经联会的基要神学立场,其成立本身就是20世纪初来华宣教士之间基要派和自由派分裂的产物。<54> 置身“基要主义的大本营”<55>,贾玉铭开始在授课中直言不讳批评中国基督徒新神学(自由派神学)领袖推动的“中国化”教会。

他首先认同福音要处境化,正如使徒保罗所说:“向什么样的人,我就作什么样的人。无论如何总要救些人”(林前9:22)。如果“中国化”教会的含义指的是这个层面的处境化,具体来说就是本地教会当以华人为主体,适应华人诸如民情、文化、性格心理等等客观环境,贾对此并无异议。在他看来,这种急于摆脱“洋教”二字,力求教会适应中国国性民风的动机,无可厚非,问题是实际上做过头了,牺牲了基督教的教义特性。而正是这些教义和特性保证了基督教“既入世又出世”、“救正社会而不为社会濡染”、“改化国族人心而不反为其所化”。就像他此前将宗教区分为可适应社会而改变的制度,和不以社会为转移的信仰那样<56>,贾玉铭坚定认为教会的制度形式可以及时而变,随地而改,以求适应各地国情环境,但基督信仰的根本要道,则不应随社会而改变。“其与社会共沉浮,以时尚为转移之教会,何得谓为基督之真教会乎?”<57> 制度形式由西洋式改为中国式,不过是西洋本色一变而为中国本色,无论中西本色,“亦非基督教之真相”,只要根本要道不变,就无须担心教会的特性改变。所可虑者在于当前提倡“中国化”教会的人,最大的问题就是“枉道而媚人”,将基督教的真理特性湮没殆尽。

所谓“枉道”,主要是主张圣经中国化,即将圣经真理与中国文化道德共冶一炉,“有补于社会者增益之,不合人心理者删除之”。<58> 持此论调者或许期望圣经产自中国社会,方合“中国化”的含义。但这样的经典已经不能称之为基督教的圣经了。贾玉铭深信所有圣经66卷书享有独一、最高的启示权威,据此批评赵紫宸这样的新神学家,以为全本圣经之外还有圣经,甚至可能的话也可“扩充至六万六千卷”,这种对待圣经真理的态度,“仅以个人私智,蠡测管窥,未免矫枉过正,致失神道之真谛耳”。<59>

所谓“媚人”,主要是指在礼拜诗歌、音乐、教堂建筑、教会仪式和人事安排等方面,为了“中国化”而中国化,对于所引入的本国文化中的糟粕不加区分,只求为国人容易接纳。例如在敬拜赞美中只求迎合华人口味心理,哪怕诗歌旋律失之鄙俗亵渎。甚至为了不与教会其他仪式隔阂,竟然对于教会最重要的仪式洗礼和圣餐随意通融,或行或否,听人自便。又如只是一昧追求华人从西人手中取得教权,负责教会一切设施规划,但却不知华人在教会“当家作主”,前提是中国教会果能自立、自养和自传。<60>

总之,贾玉铭极为反感“中国化之教会”或者“中国化之基督教”这样的表述。在他看来,真基督教自有活泼能力,足以改化中国,而决不为中国所改化。“今兹基督真理,已遍布中华,甚望中华终必有被基督真理所化之一日。如果基督之真理,终不能化中国,而反为中国所化,吾不知乃中国之福遇耶?抑中国之不幸耶?”<61> 如果说勉强要使用“中国化之教会”这样的表述,以便和倡此调者对话的话,那么贾玉铭心目中的“中国化教会”,首先具有文化保守的特征,对于中国所谓的旧文化、旧道德,承认其并非如社会上某些拥抱新文化的青年士女谩骂的那样一无是处,而是其中“与基督真理暗合之处不少”,二者可相资并进。这样的教会还可利用中国人保守、调和、神秘主义等等国民性格来扩展教会,使之成为带有中国本色的教会。就教会治理和建设言之,这样的教会也是实行自立、自养自传的教会。最后也是最重要的是,“中国化教会”之真义,不是以中国为中心,而是以基督为中心,“非中国化之基督教会,乃中国被基督化之教会”<62>。而被基督所化之中国,并非有名无实的基督教国家,而是指中华归基督,也即全体国人受基督之新生命,为基督所救所属,成为基督化之“基督人”。<63> 显然,贾玉铭理解的“中国化教会”或本色化教会,是以宣教关怀而非文化关怀为导向的。他不需要像自由派神学人士那样,去假设基督教与中国文化有融会贯通打成一片的必要,不需要在圣经和基本教义之外去寻求新的启示,重建一个真正的、符合现代社会的基督教。他对圣经已经启示的福音真理有信心,“基督之真理乃万古不磨、历世常新,愈受击评,必愈显光明也。”<64> 奉此“足以烛照世界之阴翳,拯济万人之罪苦”<65>之真理而建立的教会,又怎能为“中国所化”而不“改化中国”呢?而改化中国的目标,绝非建立一个有名无实的基督教中国,而是每一个中国人都归向基督,得着新生命,成为一个个“基督人”。

“基督人”是贾玉铭灵命神学的核心概念:既是基督救人之终极目标,也是信徒灵命追求的至高境界。<66> 对他而言,教会软弱的原因在于基督徒没能在灵命历程中进步成长,不明白基督救赎的终极目标(“完全救法”)。<67> 教会若要发达增长,要首先注意“灵育问题”。在教牧人员方面必须有“高尚灵性,活泼道心”,且必须是一个“以身成道的基督人”,才能有传道的果效,在教会中孕育出更多的“基督人”;在一般教友方面也当追求灵性长进,从而建立一群灵命丰盛的属灵团体(教会),以供应中国社会的需要。<68> 会众的灵性,而非人才和经济,在贾玉铭看来才是教会能否自立最紧要的因素:

“不欲我中国教会自立则已,如欲自立,对于教友之灵性方面,尤当特别注意,以所谓之真教会,乃属天者,属灵者,不可见者;欲建设扩张此无形之教会,所恃者灵恩,所操者灵权,所奉者灵命,所作者灵工,故必须充溢灵能灵力,始克有济。如果会众俱各受有丰盛之灵命生活,即已各于基督内卓然而立,任遇何等艰苦迫害,决不至有倾覆之虞,此等属灵之团体,欲使之不自立,亦不可得矣。”<69>

当然,这不意味着在外部环境允许的情况下,教会可以忽略人才储备和经济捐输等现实问题。贾玉铭甚至提倡教会广设实业学堂,以期为教会造就适用人才,推广福音,提高教友生活水平,从而减轻教会财力负担,实现教会自立。<70> 然而,他始终把信徒个人灵命的建造当作建立健康、合一、自立的教会之根基。无论是在烽火连天的抗战时期,还是生灵涂炭的国共内战中,贾玉铭的诗歌创作和神学教育(主要是创办灵修学院)事业,都带有明显的强调灵命建造的特点。<71>

然而1949年后,他的灵修神学教育事业,连同其灵性生命,在全能政治的烈焰中遭受考验,其结果并不理想。1951年,贾玉铭以中国基督教长老总会主席的身份,加入推进“基督教三自革新运动”、控诉美帝国主义的合唱队列,与很多教会领袖一样,他对新政权尊重信仰自由的承诺深信不移。<72> 五年后,贾玉铭被选为“三自爱国运动委员会”副主席,他一手创办的灵修学院被迫停止活动,两年后被并入金陵神学院。<73> 历史的吊诡之处在于,当年批判新神学领袖“枉道媚人”的贾玉铭,三十年后与他所批判的对象一同推动教会革新运动。他在“三自爱国会”的会议发言,谈及“教会在新中国光明的前途”时,仍不忘勉励与会者要有道化的丰盛生命,“活着就是基督”,才能在群众中为神作见证。<74> 不过此时已无当年志在“中华归主”的豪气与风采。此后直到1964年去世,贾玉铭的晚年灵命状况和生活境遇,与他早年丰沛的灵性生活形成鲜明反差,令人唏嘘。<75> 全能政治允诺的教会自立和本色化,对于当时那些无论出于何种理由相信之的教会领袖而言,最终证明不过是玫瑰色的想象。信仰与政治之间,并非如贾玉铭认为的那样“确实毫无冲突”。<76>

五

总之,贾玉铭站在基要派的立场上,批判新神学基督徒领袖提倡的“中国化”教会,为了迎合新思潮和民族主义情绪,牺牲了基督信仰本身的超越性和独特性。“枉道而媚人”是对他们革新教会种种言行的恰切写照。贾氏心目中的“中国化”教会或者本色化的教会,尽管可能也带有某些华洋教会情结和民族主义情绪<77>,但不完全是欧美化或西方化教会的对立物。他将新神学教会领袖主张的“中国化”赋予了基督化的含义,也就赋予了本色化的教会运动以福音导向的意义。按照他对基督福音的理解,住在基督里、活出基督的“基督人”是上帝救赎的最终目标,也是信徒灵性生命的最高境界。因此,灵性生命的建造和操练成为他思想教会改良、福音扩展和社会进步的重点。这种进路不同于狭隘的基要主义,后者只关心个人得救而放弃社会责任。

一百年后的今天,回顾非基运动时期这场“中国化”教会或教会本色化的运动,贾玉铭当年对新神学的批判,依然提醒今天接受大公信仰传统的信徒,无论遭遇以何种名义要让基督信仰和教会“本国化”的做法,仍要持守和捍卫信仰的基本要道。今天的教会不再处于上世纪初的“黄金时代”,似乎也无需以“中华归主”为教会扩展的目标。然而即便身处主流文化的边缘,教会和她的属灵儿女仍要在地上为基督作见证。而见证能力的大小则在乎信徒个人灵命生活的景况。向下扎根,才能向上结果。至于信仰和教会的本色化或者处境化,其实无需某个教内或教外运动来提倡,本是时间到了自然形成的过程,总归是圣灵自身的工作。

事实上,基督新教入华百年后的20世纪初,中国本土独立于西方宗派、在某种程度上已经相当“本色”的自立教会就已出现。比如派出三位代表参加1922年是次全国基督教大会的“真耶稣教会”,他们声称自己才是“纯真本色的,代表中国教会唯一的代表”,而主席团的成员都是“西洋妈妈生的,开口闭口夸奖他们的洋妈”。这些带有蔑视和排外的言论引起在座一些代表的不满,后者甚至为此“大打出手”。这三位代表因其所言所行,几乎就要被大会主席团逐出大会。<78> 这段大会插曲(闹剧?)虽不见于大会报告书的正式记载,却在一定程度上反映了当时中国教会草根阶层与城市精英在本色化问题方面,对待西方差会的不同态度。<79> 按照裴士丹先生的观察,直到1937年,在与差会有关的机构中,中国教会向真正的自立和本色方向只有轻微的移动。甚至在1949年前,在大多数基督教机构中,外国差会的财政资助依然举足轻重。<80> 那些主流建制教会之外的自立教会,曾经活跃在中国教会奋兴历史的舞台上。今人在回顾和检讨上个世纪中国教会的本色化运动时,它们的属灵经验和本色化历程不应被忽视。

<1> Daniel H. Bays, “Reflections on Protestantism and Modern China: Problems of Periodization,” in The Chinese Historical Review, Vol. 20, 2013: 11-12.

<2> Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012), 99-103; Chloe Starr, Chinese Theology: Text and Context (New Haven & London: Yale University Press, 2016), 51-53.

<3>全绍武编,《基督教全国大会报告书》,上海:协和书局,1923年,第249页;The Chinese Church as Revealed in the National Christian Conference (Shanghai: The Oriental Press, 1922), 636; Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: The Macmillan Company, 1929), 796-797; The China Mission Year Book 1923 (Shanghai: Christian Literature Society, 1923), 329。

<4>北美学术界对基要派和现代派之争的研究,重要的著作有George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture (second edition) (New York: Oxford University Press, 2006); Understanding Fundamentalism and Evangelicalism (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1991)(此书有中译本:《认识美国基要派与福音派》,北京:中央编译出版社,2004年);Joel A. Carpenter, Revive Us Again, The Reawakening of American Fundamentalism (New York: Oxford University Press, 1997)。对美国新教中现代主义思想及其与海外宣教关系之研究,见William R. Hutchison, The Modernist Impulse in American Protestantism (Cambridge: Harvard University Press, 1976); Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions (Chicago: The University of Chicago Press, 1987)。

<5>这些新教共识植根于19世纪的福音派。包括1)赞同外国差会的首要目的是让所有人知道耶稣基督是他们的救主和主,并劝众人成为耶稣的门徒;将归信者集合为自治、自养、自传的教会;2)教义方面持守耶稣基督的神性;3)承认福音宣教事业的社会维度,拒绝福音与社会参与二元对立;4)支持宣教事工层面合作的普世合一。这些共识在1920年代和1930年代间,由于受到基要派和现代派之争的影响而逐渐解体。见James Alan Patterson, “The Loss of a Protestant Missionary Consensus: Foreign Missions and the Fundamentalist-Modernist Conflict,” in Earthen Vessels: American Evangelicals, and Foreign Missions, 1880-1980, ed. Joel A. Carpenter and Wilbert R. Shenk (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1990), 74-77。

<6>“大会会长诚静怡博士开会演词”,《基督教全国大会报告书》第24页;赵紫宸,“中国教会的强点与弱点”,收入《赵紫宸文集》第三卷,北京:商务印书馆,2007年,第130页。

<7>《赵紫宸文集》第三卷,第131页。

<8>“生命月刊—证道团—本期特号”,《生命月刊》第2卷第7册,1922年3月,第10—11页;“发刊‘生命月刊’宣言”,《生命月刊》第1册第1期,1920年6月,第1—3页;证道团宣言书”,《生命月刊》第1册第1期,1920年6月;徐宝谦,“北京证道团的宗旨及计画”,《中华基督教会年鉴》第6期,1921年,第133—134页;查时杰,“民初基督教‘生命社’初探(1919—1937)”,《台大历史学报》第16期,1991年8月,第181—203页。

<9>贾玉铭,“基督徒的个人生活”,《基督教全国大会报告书》,第314页。

<10>贾玉铭,《新辨惑》,南京:灵光报社,1930年,第262页。

<11>于力工,《西方宣教运动与中国教会之兴起》,台北:橄榄出版社,2006年,第378页。

<12>郭大松、杜学霞编译,《登州文会馆——中国第一所现代大学》,济南:山东人民出版社,2012年,第9、16页。

<13>贾玉铭,“一位牧师的见证”,《灵声》第2期,1937年,第45—46页。

<14>谢龙邑,《基督人——贾玉铭的灵修神学》,台北:中华福音神学院出版社,2008年,第47页。

<15>于力工,《西方宣教运动与中国教会之兴起》,第379页。

<16>郭大松、杜学霞编译,《登州文会馆——中国第一所现代大学》,第149页;《中华基督教会年鉴》第2册,1915年,第336页。

<17>贾玉铭,“一位牧师的见证”,第45—50页。

<18>王治心,《中国基督教史纲》,上海世纪出版集团,2007年,第192—194页。

<19>“Report of Commission VIII”, in World Missionary Conference, 1910 (Edinburgh and London: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1910), 1, 5.

<20> Ibid., 195-197;赵天恩,《诚静怡与中国教会自立》,新北:橄榄出版有限公司,2017年,第166—167页。

<21>乐马可(Mark A. Noll),《转捩点——基督教会历史里程碑》,邱清萍译,加州:美国中信出版社,2002年,第308—310页。

<22> Wallace C. Merwin, Adventure in Unity: The Church of Christ in China (Grand Rapids: William B Eerdmans Publishing Company, 1974), 26-27.

<23>全绍武,“中华归主运动”,《中华基督教会年鉴》第6期,1921年,第45—47页。

<24> Wallace C. Merwin, Adventure in Unity: The Church of Christ in China, 21;贾玉铭,“中华全国长老会联合总会之成立”,《中华基督教会年鉴》第1期,1914年,第24页;林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,香港:中国神学研究院,1998年,第314页。

<25>贾玉铭,“中华全国长老会联合总会之成立”,第25页。

<26>贾玉铭,“中国教会之自立问题”,收入张西平、卓新平编,《本色之探——20世纪中国基督教文化学术论集》,第348—361页。

<27>郑遂蓝,“我所认识的贾玉铭博士”,见刘翼凌编,《你应该知道的亚洲圣徒——短篇传记集》,香港:证道出版社,1967年。网络版见https://mp.weixin.qq.com/s/3Rx3LK3oxRjC73UQK9LJ_g(2022年3月30日访问)

<28>贾玉铭,“一位牧师的见证”,第48页。

<29>李既岸、贾玉铭、焦维真,“悼高师竹老牧师”,《灵光报》1929年第8卷第3期,第52—55页。

<30>贾玉铭,“回忆与希望”,《灵光报》1925年第1期,转引自王德龙,《以“信”废“用”——贾玉铭生平及思想研究》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第56—57页。

<31>同上,第58页。

<32> James Edwin Bear, The Mission Work of the Presbyterian Church in the United States in China, 1867-1952, vol. V. 1973: 373, 380.

<33>惺吾(贾玉铭),“今日之中华基督教会”,《神学志》第8卷第1号,1922年,第26—27页。

<34>同上,第23页。

<35>同上,第27页;T.C. Chao, “Can Christianity be the Basis of Social Reconstruction in China?”, The Chinese Recorder (CR), Vol. 53(1922): 315.

<36>惺吾,“今日之中华基督教会”,第32页。

<37> Daniel H. Bays, A New History of Christianity in China, 109;“分省中国教毒图”,萧子升等,《非宗教论》(1923年),第38页。https://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw/book/NTUL-9900013406/reader(2022年5月1日访问)

<38>《基督教全国大会报告书》,第67—68页。

<39>赵天恩,《中国教会本色化运动(1919—1927):基督教会对现代中国反基督教运动的回应》,新北:橄榄出版有限公司,2019年,第207—212页。

<40>《基督教全国大会报告书》,第177页。英文版的表述是在文化方面要“考虑中华民族的精神经验”(takes cognizance of the spiritual inheritance of the Chinese race),与中文版的“适合”(适应)表述有异。

<41>诚静怡,“协进会对于教会之贡献”,《真光》第26卷第6期,1927年,第6页。

<42>《基督教全国大会报告书》,第253页。

<43>诚静怡,“本色教会之商榷”,第262—263页。

<44>“内地会差会退出协进会组织团体之经过”,见《真光》第25卷,第4/5/6期,1926年,第182—183页;The China Christian Year Book 1926 (Shanghai: Christian Literature Society, 1926), xxv-xxv;姚西伊,“中国内地会与中华全国基督教协进会”,见赵林、杨熙楠主编,《比较神学与对话理论》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第209—233页。

<45>《基督教全国大会报告书》,第249页;The Chinese Church as Revealed in the National Christian Conference, 693.

<46>“My Impression of the National Christian Conference,” in CR 53, 1922, 416.

<47> T.C. Chao, “The Indigenous Church,” CR 56, 1925, 497; 赵紫宸,“本色教会的商榷”,收入赵晓阳编,中国近代思想家文库之《赵紫宸卷》,北京:中国人民大学出版社,2015年,第96页。

<48>赵紫宸,“基督教与中国文化”,收入张西平、卓新平编,《本色之探——20世纪中国基督教文化学术论集》,第1页。

<49>古爱华,《赵紫宸的神学思想》,邓肇明译,上海:中国基督教协会出版,1999年,第98—99页。

<50>同上,第101—103页。

<51>崔爱光,“论中国化教会”,《真光》第23卷第11号,1924年;萧暄,“中国化的基督教”(1922年12月9日),《生命》第3卷第5期,1923年。另见《华西大学校学生立志布道团季刊》第3期,1923年;王治心,《中国基督教史纲》,第213页。

<52>贾玉铭,《新辨惑》,第252页。

<53>赵曰北编著,《历史光影中的华北神学院》(第三版),爱丁堡:汉塞尔出版社,2017年,第56页。

<54> Samuel H. Leger, Education of Christian Ministers in China: An Historical and Critical Study (Shanghai: 1925), 39-40; G. Thompson Brown, Earthen Vessels and Transcendent Power: American Presbyterians in China, 1837-1952 (Maryknoll: Orbis Books, 1997), 209-210.

<55>姚西伊,《为真道争辩——在华基督新教传教士基要主义运动(1920—1937)》,香港:宣道出版社,2008年,第135页。

<56>惺吾(贾玉铭),“今日之中华基督教会”,第23页。

<57>贾玉铭,《新辨惑》,第253页。

<58>同上,第255页。

<59>同上,第166、264页;参赵紫宸,“对于《信经》的我见”,《赵紫宸文集》第三卷,第32页。

<60>同上,第256—259页。

<61>同上,第260页。

<62>同上,第261页。

<63>同上,第262页。

<64>同上,“自序”。

<65>贾玉铭,《神道学》第三册卷十,南京:灵光报社,1925年,第817页。

<66>同上,第659页;谢龙邑,《基督人——贾玉铭的灵修神学》,第67页。

<67>谢龙邑,《基督人——贾玉铭的灵修神学》,第71页。

<68>同上,第84—86、92—93页。

<69>贾玉铭,“中国教会之自立问题”,第352页。

<70>同上,第358—361页。

<71>谢龙邑,《基督人——贾玉铭的灵修神学》,第55—60页。

<72>贾玉铭,“推进基督教三自革新运动切断与美帝国主义的一切关系”,《天风》1951年第11卷第25期,第8页;“按圣经眼光看基督徒是超政治的么?”,《天风》1951年第12卷第5期,第5页。

<73>郭伟联,《反对合一!?——贾玉铭、基要主义与合一运动的纠结》,香港:天道书楼,2002年,第58—60页。

<74>贾玉铭,“教会在新中国光明的前途”,《中国基督教三自爱国运动文选(1950—1992)》,上海:中国基督教三自爱国运动委员会出版,1993年,第84页。

<75>拙口,“贾玉铭牧师的惨痛教训”,https://blog.xuite.net/lord.love777/ilovelord/21154992(2022年4月30日访问)

<76>贾玉铭,“教会在新中国光明的前途”,第85页。

<77>郭伟联,《反对合一!?——贾玉铭、基要主义与合一运动的纠结》,第97—98页。

<78>《真耶稣教会卅年纪念专刊》,1947年,C22.

<79> Lian xi, Redeemed by Fire: The Rise of Popular Christianity in Modern China (New Haven & London: Yale University Press, 2010), 57-63.

<80> Daniel H. Bays, “The Growth of Independent Christianity in China, 1900-1937”, in Christianity in China: From the Eighteenth Century to the Present, edited by Daniel H. Bays (Stanford: Stanford University Press, 1996), 309.

此文首发于《世代》第16期(2022年春季号)。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第16期的主题是“非基运动·本色化教会”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)