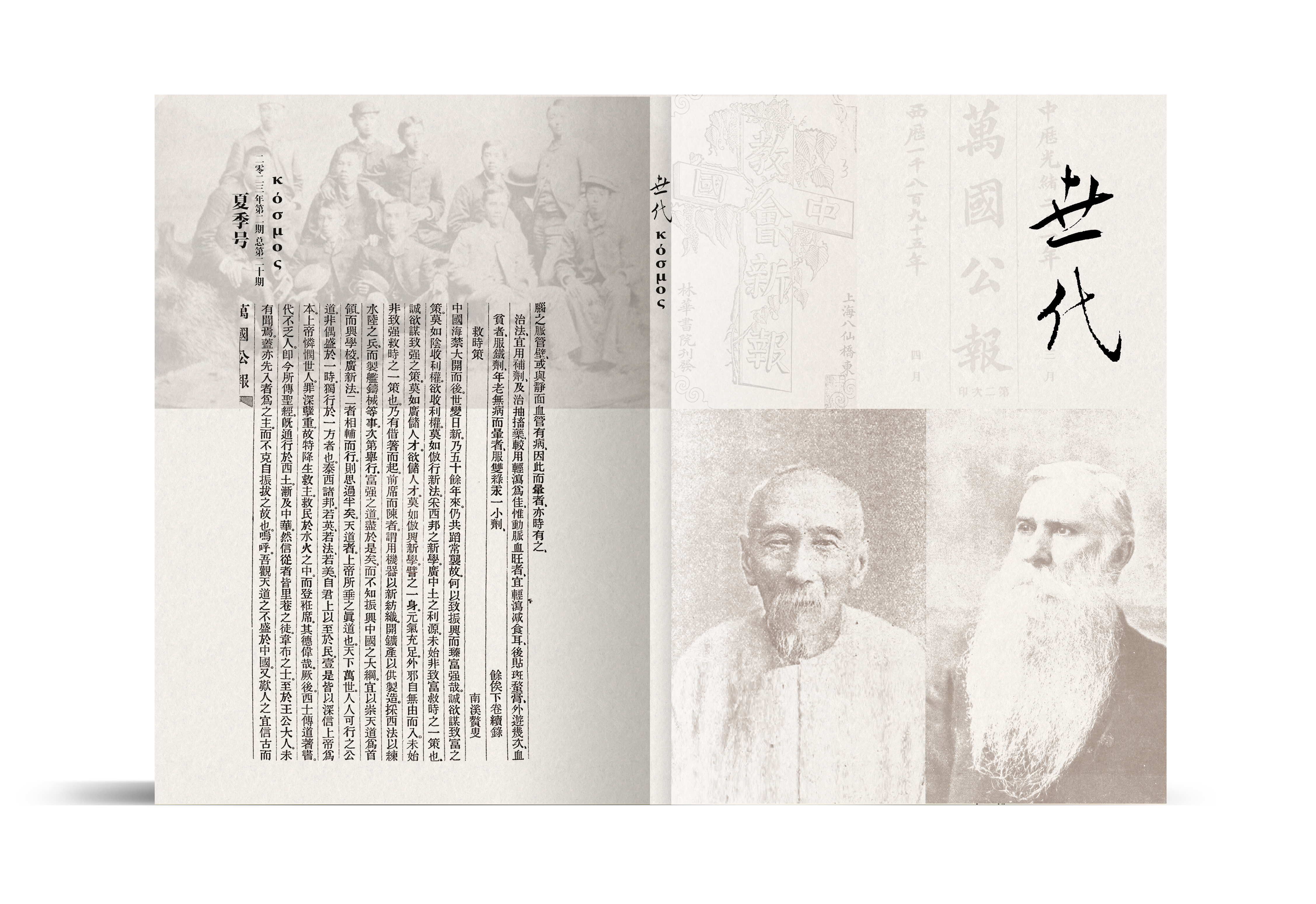

[《世代》第20期封面封底图片。]

1807年9月11日,清仁宗嘉庆丁卯年八月十日,江苏省吴江县一个破落的“世胄”沈姓之家降生了一个男孩。时值江南水乡桂花飘香,家人给他取名毓桂,字寿康,寄寓着对孩子美好的祝福。<1> 这一年也是伦敦布道会(The London Missionary Society)宣教士马礼逊(Robert Morrison, 1782—1834)来华开启新教入华布道事业的第一年。无论就“家世业儒”的成长背景,还是“中西隔阂”的生活环境,当时大概没有人会把这个孩子的出生与马礼逊来华联系在一起。即便是这个孩子活了半个世纪,也不曾想到自己的人生之路会偏离传统社会既定的轨道,更没有料到自己会如此长寿,于期颐之年竟然获邀参加新教入华百周年纪念大会并拟发表演讲。<2> 当时享此殊荣的华人基督徒可谓凤毛麟角。在他晚年,与之结交的官僚士大夫对其“会通中西”的学问和施教交相称赞,清廷著赏他二品封典,表彰其掌教中西书院、翻译西学书籍、“创设”《万国公报》译登中外新闻有功:“当咸丰同治之际,中西隔阂,民智未开,该员已能烛理研几,以知觉为己任,五十年来不求闻达。”<3>

奇怪的是,这样一个在19世纪末20世纪初中西方世界均享盛誉的中国老者,在中国基督教的历史书写上,特别是在侧重叙介华人基督徒群体的历史著作中,长期以来并未得到足够重视。<4> 一般探讨19世纪西学东渐文化传播的文章著作,固然承认以沈毓桂为代表的华人编辑助手在《万国公报》中的重要地位,肯定其作为中西文化桥梁的身份,但对其所结交的西方宣教士及所认信的基督信仰或多或少存在成见,或者说未能充分肯定沈毓桂的宗教信仰于其文化事业的积极意义,反而以为前者构成了后者的局限。<5> 本文通过考察沈毓桂的成长环境和信主经历,及其在《万国公报》和中西书院的文化教育活动,试图表明,沈毓桂含括宗教(人与上帝的关系)、道德(人与人的关系)和科学(人与物的关系) 的基督教教义观,非但不构成其文化活动的局限,反而提升了其“会通中西”的层次,也即在认定普世真理的前提下,以平等、理性和互鉴的态度来看待中西思想文化,由此为追求现代化变革以应对时代危机的晚清中国,提供了基于信仰立场、不设中西畛域的现代化方案。这一方案突破了狭隘的中西古今论争的框架,值得今人回顾省思。

一、“曾经沧海多磨折”

清朝进入嘉庆时期,“康乾盛世”的衰败与危机已经显露出来。人口增长超过耕地面积的增加,造成一般生活水平下降。而传统商业的萎缩降低了吸收剩余劳动力的能力。人口问题带来“人才过剩”,参加科举考试博击功名的士子人数大增,而官僚体系能提供的官位数量又远远落后于取得功名的人数,再加上买官卖官的政策对本就有限的功名资源的削夺,无疑大为加剧了科举考场竞争的激烈残酷。人口问题与土地生产力下降产生的经济压力,当面临与传统王朝循坏衰落相关的官僚腐败、行政失效、税收减少,酿成了1769—1804年中国北方的白莲教起事。清朝为了镇压这场叛乱耗尽了国库,此后再也没有完全恢复过来。<6> 沈毓桂的出生地吴江县所属的苏州府,自南宋以来就是全国著名的商业和文化中心,进入嘉道年间,因水灾和旱灾频发,太湖水利失修,导致农业歉收,波及商业,苏州社会经济由盛转衰。<7>

出生在这样一个时代,沈毓桂的成长道路不可避免将会经历许多艰辛。虽说沈家在吴江当地也算“巨姓名门”,时人称毓桂系“吴江世胄”、“吴江名宿”,但他幼年时父亲早逝,全靠祖母抚育成人,“家贫好读书”。沈毓桂“家世业儒”,可谓书香门第,自幼聪慧(沈晚年所作《偶感二首》有“童鸟聪慧记依稀”之语),饱读圣贤诗书,循规蹈矩,“平居一言一动必准于礼法而不敢稍纵焉”。<8> 此种以圣贤自励,合于礼法的生活方式,大概受到沈毓桂师事十余年的同乡老师张渊甫的影响。沈毓桂后来著述立说、阐发基督教义、教诲学生,都多少带有理学色彩。<9> 此外,毓桂还写得一手好字,“少负才名”,著有《梅竹双清馆诗集》,惜未传世。不过,这位少年才子却在科举考试中长期困守场屋,屡受挫败,参加八次省级考试(秋闱乡试)均荐而未售,取得的最高功名也只是附贡生。沈毓桂对这段漫长的科考经历充满苦涩的回忆,在其《九十自述》中写道:“八回场屋休回首,憎命文章奈若何?”<10> 他在后来撰文批判科举制度以八股取士时对落第士子生活窘迫的描绘,未尝不是自己当年个人境遇的写照:

“国家有定额,而读书之人日益多,得售者不过百中之一二。余皆不得志,退而舌耕,馆地亦有限。上馆少而下馆多,有终岁之修脯不满数十,足衣而不足食。妻则号寒,儿则啼饥,况有中辍,非连年可歌。适馆之诗,寒士酸味亦大可哀矣。故有变而为医、为卜、为星相、为堪舆者。夫医不三世,不服其药,必自少时服习可精其业。乃少则业儒,老则业医,无怪庸医多而良医少。若卜筮星相诸术数,皆为民之蟊贼。彼为之者亦自知其妄,为饥寒所迫,有所弗顾。此等术数之徒,类多聪明之士,不过为场屋所困而隐于此。”<11>

有可能因生活所迫,除了“舌耕馆地”取得微薄收入外,沈毓桂兼习医道,“略谙医理”(曾著有《医学略述》<12>)。虽曾入幕游历过浙直东省,“燕雪齐烟策骑行”、“北马南船快所之”<13>,但沈毓桂的思想世界依然是传统儒生的“内圣外王”。早年丧父、科场久不得志、生活困顿,加之幼子早殇,对世态炎凉和生活艰辛的过早体验,塑造了后来沈毓桂个性中况郁、孤清、淡泊和拘谨的一面。特别是过了不惑之年,“家徒壁立”、“年年冯煖”的沈毓桂早已脱去曾经“少年豪气压三吴,醉后高歌碎唾壶”<14>的踪影,直是“两鬓已雪,百念皆冰”。 <15> 如果不是外部环境的冲击打断了他乡村塾师的封闭生活,像他这样落迫的传统儒生,大概会以开馆授徒、卖字作文终了此生。

然而,命运之手将已届不惑之年的沈毓桂推向了另一条生活轨道。1849年冬(道光己酉年),沈的家乡吴江震泽县发大水,“饥民死者无算”。<16> 沈侨寓吴城盘溪,设帐授徒,于上海茶寮与同样避水灾来沪谋生的同乡王韬(1828—1897)相遇,二人订交。<17> 王韬不久前因父亲去世而结束了自己虽不富裕、尚能衣食无忧的生活,勉强接受英国来华宣教士麦都思(Dr Walter Henry Medhurst,1796—1857)聘请,在上海伦敦布道会墨海书馆(The London Missionary Society Press)协助“委办本”中文圣经的翻译校订(即担任“校理秘文”)。<18> 在王韬眼中,沈毓桂“性情纯挚,蔼然可亲,出一言如恐伤人”。二人“诗酒之会,无役不与,以此徜徉海上,颇得狂名”。<19> 然而,这段游沪经历对于信守儒家圣贤礼教、循规蹈矩的沈毓桂来说,不过是暂时偏离生活常轨的放浪形骸。

由于王韬引荐,沈毓桂结识了麦都思和艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905),后者聘请他为翻译,英商汉璧礼(Sir Thomas Hanbury,1832—1907)延其教读。西人待人接物真诚有礼,处事公正,给沈毓桂留下良好印象。<20> 但这还不足以吸引沈毓桂像王韬和他的朋友蒋敦復(1808—1867)、李善兰(1810—1882)——时人目为“三异民”、“海天三友”<21>——那样留在上海,靠给外国人“卖文”为生。毕竟,19世纪50年代的上海,还没有像后来因为大量外国人定居而产生一种中外交汇的新文化,生活在其中的中国人可以不失尊严地与当时所谓“夷人”一起密切合作。以“海天三友”为代表的于条约口岸新出现的知识群体,尽管才华横溢,也难免被时人视为异类,遭到同胞怀疑和鄙视。<22> 个性拘谨的沈毓桂此时也未能冲破传统社会的偏见和压力,游沪未及一年便于次年秋不辞而别,回到故乡吴江重操就业。然而好景不长,1859年五月,因躲避太平天国攻打苏州,沈毓桂再次逃难来沪谋食,可谓“沙虫万里逃兵劫,风鹤千山感乱离”,一路“风餐露宿、苦楚备尝”,抵沪时已是“须发略苍”。<23> 此行除了因病返乡一次,再回沪上沈已决定长住上海,次年四月,家乡苏州沦陷。<24> 沈毓桂这次逃难来沪可以说是他生命中的转折点。因为除了“卖文卖字,并授生徒,聊资日给”<25>之外,他重回墨海书馆,帮助西方宣教士翻译圣经,编译其他西方著作,生活也逐渐安定下来。真是“曾经沧海多磨折,跡类飞蓬去擢迟”。<26> 更重要的是,52岁的沈毓桂经过详细考察和认真思索,接受了基督教的洗礼。<27>

二、“赠缟人从海外来”

沈毓桂重返上海所供职的墨海书馆,系伦敦传道会宣教士麦都思和雒魏林(William Lockhart,1811—1896)早在1844年来上海时建立的印刷所,主要采用活字印刷技术大量出版基督教读物,承担基督教在中国广传的角色,以弥补宣教士人手之不足。<28> 此时活跃于书馆的伦敦会宣教士包括接替麦都思主持印所的伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)、慕维廉(William Muirhead,1822—1900)、艾约瑟等人。他们长于研究和写作,属于19世纪英国海外宣教事业中的学者型宣教士群体,传道之余留心中国的文学经典、语言文字、宗教、社会风俗,用中文撰写了不少相关研究著作,同时又向中国介绍西方现代各种世俗知识学问,扮演某种所谓“文化掮客”(cultural brokers)的角色。<29>

虽然受洗于艾约瑟,称其“禀性仁慈,学问渊博,与余交最契”,但沈毓桂的信仰启蒙老师则是慕维廉。据沈毓桂晚年自述信仰经历的《自历明证》一文交代,沈重回墨海书馆后受西教士邀请参加主日聚会,听慕维廉讲道。慕氏引古证今,解明圣道,使沈毓桂大为倾倒,此后他便常去听慕氏讲道,与之结交,蒙其指教。经过详细研究,沈毓桂认识到,儒书提到的道与西教士讲的道其实并无不同,“中外既同一天地,就自然出于同一的神,归于同一的道”。然而这不意味着中国人可以不需要基督教就能认识这“同一的道”。因为儒家或者“圣贤之教”虽然纯正,但毕竟为人所创,难免有诸多不完备之处,对这“同一的道”发明解释不详,令人疑信参半。沈毓桂越是了解基督教义,求道之心越切。慕氏不失时机劝其受洗,加入教会。<30>

对于年过半百,阅世颇多,半生涵育于儒家文化的沈毓桂来说,“大无不举、细无或遗”的基督信仰,不仅让他看到并承认过去自己力求待人接物、与世周旋合乎规范的种种努力(比如“不欲矜才”、“不敢使气”、言不夸己、事不恃己等等)皆是徒然,“身虽在于榘矱之中,心已驰乎范围之外”,而且让他的心灵变得敏锐,警觉种种轻人重己、饰智惊愚之行,于是“骄心不敢不除,侈意不敢不敛”。此外,“上帝之赋我以性灵,基督之与我以智慧”,还让沈毓桂独善而兼善。沈将此前后言行和气质的巨大变化,归于“神之默祐”。<31> 可以说,在沈毓桂身上,基督信仰成全了儒家“独善其身”的理想。

不过,无论是受洗加入教会,还是言行气质的变化,都不仅仅是个人探求的结果。沈毓桂多次提到寓华西人给他信仰方面的启迪和帮助。这些人大多数是宣教士,也有商人和外国领事,其中为沈毓桂所熟识或偶尔晤谈过、且有名有姓者不下20人。<32> 沈毓桂信主后短暂担任过艾约瑟的教务助手,随其到山东烟台莱州一带游历传道,期间接受英国领事马礼逊(Martin C. Morrison,1826—1870)聘请办理通商事务,婉拒济南、蓬莱、福山、棲霞诸知县招聘,后又偕艾至京师三年,在京时与同文馆总教习丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827—1916)、医生宣教士德贞(John Dudgeon,1837—1901)“时相往来,叨益良深”,<33> 但他最主要的身份还是非教务助手,即为西教士和商人充当中文教师(如汉璧礼)、圣经和西学著作的翻译(如艾约瑟、伟烈亚力、慕维廉、孙罗伯[Rev. Robert Nelson, 1819—1886]、施约瑟[Samuel Isaac Joseph Schereschewsky,1831—1906])、报刊编辑(“记室”<34>)和教会学校教师(如林乐知[Young John Allen,1836—1907])。在与西教士的交往中,沈毓桂不但从他们身上的一言一行看出信仰的美好见证,也折服于其治学的求实严谨。“西儒实事求是,凡一字之偶有疑义,一言之或待端详,尤必精求古训,博考方言,折衷于当止而后止。”<35> 而西教士“不以贫贱而轻弃之、不以富贵而尊重之”的接纳,也让逃难来沪本就“青眼难逢、知己不易”的沈毓桂心生感激。真可谓“赠缟人从海外来”。<36> 与西教士游历北方各省,参与各种西学传播活动,不但开阔了沈毓桂的眼界,也为他由乡村塾师转变为熟悉西方文化制度的口岸知识文人打下了基础。

需要指出的是,沈毓桂曾在《信道明镜》中自述信仰历程,云其在52岁(1859年)信主,“初虽欲洗濯其心,以祈昭事上帝,而此心尚或若即而若离”。这似乎可以解释沈在信主后近10年的游历生涯中的一段插曲,即继续参加科举(“北应京兆试”<37>),取得附贡生功名,被清廷除任云南通判。沈于1866年秋(同治丙寅秋)由京师赴任滇南,不意云南回民叛乱,只好弃官而归。<38> 此时太平天国已经覆亡,一度被太平军占据的家乡苏州如今光复,沈毓桂得以短暂回乡养病。“浪迹频年事事惊”的六十老翁,眼看故里隆冬的冷雁寒云、高松孤月,直叹“景光犹未改,世事又添新”,与此同时,养病期间的他虽自道“老喜课耘耕”,似乎打算归耕垄亩,避世清居,但他毕竟已“历远程”,眼界、格局、学识均非十年之前的乡村塾师可比。故乡的山水云树留给他美好的回忆,终生难忘,然而中西际会之下逐渐形成的近代化城市上海,才是他人生下半场迸发惊人生命活力的舞台。<39>

三、“敢期著述垂千古”

回到上海的沈毓桂广泛参与了寓华宣教士的文化传播活动,如前所述,先后蒙伟力亚烈、慕维廉、孙罗伯等西教士聘请,“编译诸书,如新旧约初刻本、英国志、释教正谬、天道实义、格致化学、天文、算学、医理、性理等书,约有三十余种”。<40> 经过此种双方皆需一丝不苟、力求理解消化文本方能落笔为文的合作翻译模式,<41> 不懂外文的沈毓桂对所译诸书的内容基本上都能深入理解,无怪乎其能声称对“泰西古今典籍、政令风俗,概能洞悉源流,深明本末,是皆翻译西书而得”。<42> 然而,若以与沈相知最深、相交最久论,西士中当推美国监理会来华宣教士林乐知;而他与西教士合作从事的西学传播事业中,又当以《万国公报》最为重要。

沈毓桂是在北应京兆试,继复返沪后与林乐知订交的,时间当在1867年以后。<43> 林乐知则早在1859年12月18日受美国监理会差派,携妻女启程赴华,于次年7月13日抵沪。他后来特别提到沈毓桂于马礼逊初入中国传道的1807年出生,又于他启程赴华的1859年信道受洗,颇有自比马礼逊第二之意。<44> 由于美国内战爆发,美国南方监理会对上海宣教团的经济援助中断。为了养活妻儿,维持监理会上海宣教站的运营,林乐知一度靠典卖和租售教会物资生活,后来不得不在布道之余,充当中英商人之间的经纪人,靠买卖煤、大米和棉花获利,直到1864年3月受雇于上海广方言馆教授英语,情况才有些许好转。林后来于布道之外出任商业性报纸《上海新报》的编辑,受雇于江南制造局担任翻译,很大程度上是因母会援助断绝,不得不自谋生计使然。

正因受雇于官方机构,林乐知有机会接触中国官僚和文人,遂萌生“自上而下”和“以学辅教”的宣教策略,也即宣教对象先由官吏士绅再到平头百姓,并借助讨论儒学和提倡西方科学知识来传播基督信仰。<45> 这种宣教策略与明末耶稣会的“文化适应”策略相近,走上层宣教路线,采取灵活的宣教方式,对中国传统习俗如祭祖祀孔较为宽容。晚清在华西教士中持此立场者除林乐知外,尚有李提摩太、丁韪良等人,与相较而言更为关心普通中国人灵魂得救而致力于福音布道的内地会宣教士戴德生(Hudson Taylor,1832—1905)有别。<46> 显然,出版中文刊物无疑是实现此种宣教策略,影响中国知识阶层的上佳方式。

1868年9月,林乐知创办《教会新报》(以下正文中简称新报),沈毓桂即为最初聘请的两名华人助手之一。<47> 新报最初以传道和联络在华各地教士和信徒为宗旨,“俾中国十八省教会中人,同气连枝,共相亲爱”,<48> 所登文章以宗教为主,后期有关科学、时评和中外新闻的篇幅增加,宗教类文章比例反而下降,反映出林乐知对社会政治日益关心。新报于1874年7月出版第300期后改称为《万国公报》(以下正文中简称公报)。公报一仍新报之旧,每周一刊,只是读者对象不再限于华人信徒,而是中国各阶层人士,目标宗旨由新报的传道和联络信徒,一变而为传播西学,使中国官吏、文人绅士、商贾等阶层(无论是否信徒)和寓华西人得益。<49> 不过,在林乐知心目中,相较于新报而显得世俗化的公报,其基本精神和底色仍然是一份基督教刊物。<50> 后来他对公报宗旨的阐述做了修改,反映了林乐知对基督教教义的扩展性理解:致力于唤醒中国对有关人类被塑造的三大关系及其相应要素的主题之认识,也就是宗教、道德和科学。<51> 此种基督教教义观也影响了沈毓桂对基督教教义的认识。

沈毓桂接受林乐知聘请合作办报后,先后任新报一般编辑四年(1868—1872年)、报馆主笔六年(1872—1878年)、主编兼主笔五年(1878—1883年),公报于1883—1888年一度停刊,1889年复刊后由此前的周刊改为月刊,作为广学会的机关刊物,沈续任主编五年(1889—1894年),前后共有20年的报刊编辑生涯,其中担任主笔长达16年。<52> 他在1878年担任主编兼主笔后发表的文章所涉及的内容包括:批判中国吏治黑暗等社会弊端;批判科举制度,提倡新式教育;鼓吹中西正常外交及兴办洋务事业和社会变革,以及宣传基督教义。<53> 沈毓桂之所以得到林信任,与之长期共事并被委以主编要职,自然是沈“外和而内介、谨小而慎微,文亦如其为人,不欲为放言高论而曲尽事理,约而要简”<54>的才学品格为林所看重,而沈本身阅历丰富,熟悉中国社会和传统文化,又是虔诚的基督徒,自述63岁后“实知道之至善,终身用之有不能尽,更不敢复有他嗜以分信心”<55>,这满足了林聘用华人助手的标准。沈毓桂也不负所托,谨守公报严肃“卫道”的取舍标准,自云为公报耗尽心思才力,“区区之心,自谓可告无罪于当世”。<56> 1894年2月,87岁的沈毓桂以“望九衰翁,心血久竭”<57>为由辞去公报主编一职,虽不再承担杂志经营之责,然仍不时有文见诸报端。

林乐知曾评价沈毓桂主笔公报时“所译中西国政,及叙述一切见闻,尤能力持大体,不涉偏颇,识者咸推公允······当咸同之际,中西隔阂,民智未开,先生早以先知先觉为己任,五十年来不变宗旨。”<58> 其实,沈毓桂作为沟通中西文化中间人的身份,不独为林乐知所肯定,也为当时与沈交往的国内社会名流所承认,时人盛康(1814—1902)就将其与王韬并列,称二人“欲为中西通学术,苍茫瀛海两奇人”。<59> 而沈毓桂在公报中所表现出的先知先觉,所论中西事务持大体、不偏颇的态度,最典型的体现大概莫过于他在公报暂时停刊前连续7个多月发表的两个专栏系列文章:《近事要务衍义》和《觉觉言》(1882年12月9日公报第718期至1883年7月28日公报第750期)。前者是对署名“中西友”的作者就中国学习西方以期自强所提部分建议的推衍阐发,主要是除了政治制度改革之外事关国计民生的举措建议,集中在学习西方科技推动社会生产,以解决社会民生问题(“养民”),以及通过教育手段(如广设学校)解决社会发展所必需的人才问题(“教民”)这两个方面,反映了沈毓桂变革中国以期富强的理想,<60> 后者则针对“世道人心浇漓日甚”,征引中国古人大量的“嘉言懿行”来阐发义理,“首以敬天孝亲为本,继以伦常之大端,而复及行为之善恶,祸福之报应”,以明道正心,<61> 反映作为儒家基督徒的沈毓桂对传统儒家文化价值的肯定。这两组文章大体代表了沈毓桂的西学和中学思想,特别是两组文章基本上同时刊登在同期公报上,给人以沈毓桂中西并举,游走于传统与现代之间的印象。至于将两组文章比拟为后来张之洞(1837—1909)所著《劝学篇》的“外篇”和“内篇”,则无异于将沈毓桂的中西文化观等同于洋务派官僚提倡的“中体西用”说,这纯属误解。<62>

事实上,沈毓桂批评同时期的洋务派官僚奏拟招考天文算学人才、设洋学特科,设立同文馆、船政局、炮局,每年官费派遣幼童出洋肄业,乃至购买外国机器,表面上是学习西方,讲求实学,其实都不过是“暂补于目前,非治本之长策”,莫如效法西方变通学术教育体系,设置天文、地理、格致、农政、理学、法学、医学等学科进行专业教育,培养专门人才。但与此同时他也提醒人们注意,学术和教育的背后是“道理”,“泰西之学,全在有耶稣道为之本”。就像林乐知、李提摩太、丁韪良这些与之交接的19世纪宣教士那样,沈毓桂也认为西方的科学、道德、制度乃至文明均与基督教不可分割。他对基督教与“学问兴、贤才多,甲兵强”的西方国家二者之关系有这样的想象:“泰西惓惓于耶稣道,虽三家之市,必设一福音堂,以陶淑斯民。先教以治心之道,后教以治生之策。教养兼备,真王者之政。”中国之所以贫弱不强,皆因“拜偶像、祭鬼神、堪舆卜筮星相等事相沿成习”,是故他主张“中国欲奋发为雄,先折衷耶稣之道,后参以格致之学,如是而不富强者未之有也。”<63>

当然,沈毓桂在这里提出的中国富强思路,也给儒教留有一席之地。不过在他看来,孔子只是圣人,儒教之宗,儒教不明天道,只知人当尽君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五伦,固然为中国所不可或缺;而耶稣则是神人,圣教之宗,基督教以天道明示于人,不仅知人与人相交之五伦,其上更有人与上帝相交之首伦,借以治心,更教导人与物相交而明格物之理,赖以治身,所以总赅天道人道地道的基督教更是中国所不可缺。换言之,基督教可以补儒教之不足。<64> 显然,沈毓桂在这里对基督教教义的阐发——人与上帝相交、人与人相交和人与物相交,综合了基督信仰、儒家伦理元素和西方科学文化,其实得自于林乐知来华传道实践中总结基督教教义而提出的上伦(人与造化主交)、中伦(人与人交)和下伦(人与物交)三伦观。此种基督教教义观也体现为公报的办刊宗旨,即唤醒中国人对三大关系的认识:宗教、道德和科学。<65>

沈毓桂的中国富强思路,其宗教色彩即便在19世纪同时期的“基督徒改革家”中都是相当鲜明而少见的,更不用说被当时一般的洋务派士大夫接受了。<66> 但恰恰是对道或者天之普世性的坚持,为他提供了平等对待中西学的基础,使其既可以在《近事要务衍义》中主张学习西方科学知识,同时“尊上帝以重大本”;在《觉觉言》中阐发孝亲忠君思想,同时又将敬天畏天至于伦常之首位。<67> 在他那里,儒教的“天”和基督教的“上帝”名异实同,“道”出于“天”,殊途而同归,下学可以上达。正所谓“中西学始焉一理,中散为万殊,末复合为一理。放之则弥六合,卷之则退藏于密。其味无穷,皆古学也。”<68> 因此,中学有“本”,西学何曾无“本”,中学有“道”,西学亦有“道”,甚至西学比中学推广或发扬了更多的“真道真学”,所以才有西国的民富日强。中国如果在学习真道方面奋起直追,有朝一日也能驾乎西国之上。<69>

沈毓桂之所以能在19世纪洋务运动的社会风潮中对中西事务“持大体”、“不偏颇”,乃至跳出晚清中国知识阶层(所谓“先知先觉者”)学习西方时所囿之中西古今的框架,<70> 很重要的一点就是坚持道或者基督信仰的普世性。他对国人同胞反对宣教士来华传教,蔑称基督教为“洋教”不以为然,认为传教本于爱人如己之心,是理之所然,万国如是,“传教者仅知有传道之任而来,即进教者仅知有信道之益而来,又何必别而目之曰西国教哉。直谓之中国教可耳。犹之枪炮轮舟,既学西国之法以制之,即可谓中国枪炮、中国轮舟也。”<71>

在发表《近事要务衍义》和《觉觉言》两组专栏文章的同一时期,沈毓桂襄助林乐知创办中西书院,在培养人才的教育实践活动中进一步总结他对中西学关系的看法。

四、“喜看习礼鲁诸生”

早在1881年5月与林乐知酝酿筹备中西书院之时,沈毓桂就明确提出,将来书院要培养的人才是中西兼学,不可偏废的全才。“因为中西之政俗各殊,而中西教泽亦异,揆今之时,度今之势,专西学而废中学不可也,专中学而废西学亦不可也。”<72> 同年6月,清廷撤回全体官费留学生,原定15年的留美幼童计划中途夭折。其中原因固然有管理赴美幼童之肄业局人事不和、美国排华、清廷财政吃紧等等,但最主要的原因还是幼童在校多习英文疏于中文,生活方式又渐染西俗,随当地人祈祷礼拜,加入教会,甚至剪去辫子,引起清廷不满。这群留学生回国后更是遭到朝野上下冷遇,视之如罪犯。<73> 林乐知从这件中国留学史上的憾事中吸取的经验是,中西书院培养的中国子弟,要“精通西学而仍得兼习汉文,既不致少碍科名,并可以熟谙洋务”,至于在书院信教与否,“各随己见,断不勉强”。<74> 作为一所教会学校,中西书院之所以淡化宗教色彩,除了中国留美幼童计划之鉴外,主要原因在于书院经费有相当一部分筹自中西达官富商、乡绅买办(如李鸿章、唐景星),不全为教会提供,加之书院又以培养洋务人才为主,自然有别于以为教会培养人才为主要目标的教会学校,比如同时期美北长老会狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836—1908)在登州创办的文会馆。<75>

中西书院先于1882年设两分院,沈毓桂作为书院掌教,与林乐知共同拟定书院章程课规。<76> 考其课规,学制八年,学生按中学程度分为四班,中学程度好的班次半天或专究西学,或专读儒书,而中学程度欠佳的两班则全天专读儒书,打好中学基础后再学西学。由于学生要参加科举考试,中学课程自然包括四书五经、时文试帖之类,至于西学课程,则包括天文、地理、格致、理学、化学、重学、数学等,其中尤重西语翻译和数学,较少社会科学,实与京师同文馆课程设置大同小异。<77> 对于中西兼修不可偏废,沈毓桂的解释足见其识见之融通开放:

“况国则判乎中西,人则别乎中西。而学问之道,天下皆通,又何分乎中西耶?中学而西人习之,即谓之西学也可。西学而中人习之,则谓之中学也可。择善而从,奚容歧视?诗曰:他山之石,可以攻玉。其谓此。”<78>

书院两分院原计划招生340人,实际肄业人数400余人,以致不得不扩建校舍。如此规模超过同时期的京师同文馆和上海广方言馆,主要得益于书院创办之初“不循资格”,不设经济门槛。<79> 然而,入读学生中有不少人只求粗通西国语言文字,好在将来谋一份与洋务有关的差事,所以要么嫌西学讲授进度缓慢,要么荒废中学课业,很少有人按规定的八年学制学习,辍学就业现象相当普遍。林乐知批评此种急功近利、半途而废的求学态度,鼓励学生当中西学并进,自期远大。他重申书院中西并重的教学宗旨,指出西学固然为当务之急,但若不懂“中国之书理,熟于中国之文法,则西学要不过得其糟粕”。“中学不能精熟,西学必不能通达。”他辩称书院西学教学进度迟缓,是为了讲解清楚西学的原委本末,打好西学基础,等将来学成之后,可以为清廷效力,诸如膺任外交使节,任职总理衙门、通商衙署、海关及机器局等。<80>

不过,林乐知的这番勉励并没有改变中西书院学生偏重西学、急功近利的风气,他自己也不得不适应形势,调整培养计划和教学计划,将学制修订为两种:原先培养高层次通才的八年学制和适应就业市场的速成学制(三四年)。<81> 尽管如此,书院开办七年之后,沈毓桂仍然坚持书院原先的培养目标,即培养学生不是为了使其粗谙西语以供西人役使,而是要为国家培养精通洋务足以和西人周旋,又能“以诗书之气作其义烈之心”,忠君爱国“为中朝效臂指之助”的人才。然而,沈毓桂并没有停留在中西学各自功用的层次,他虽然承认科举考试下中学之必需,但从治学本身的角度说,中西学的关系则是“假西学为中学之助,即以中学穷西学之源”。也就是说,广泛学习西学,博览详观,增长见识和学问,同时又能从中学触类旁通,深入了解西学本末源流。这里的前提是,中国人和西方人,“同此心性,同此知能,即同此觉悟。百川皆可学海,一月足印千潭”。中学和西学可以互相发明。对于中国人而言,学西学更当以自己本身的文化、传统和环境出发,在参照比较中获得对西学的深刻理解,若缺少这个“本”,那么“纵有所得,浮光掠影而已,一知半解而已,乌足语于西学哉?”这大概就是林乐知所说“中学不能精熟,西学必不能通达”,不过得西学糟粕的原因。沈毓桂以自己为例来说明西学必以中学为本:他虽不懂西文,却仍能于西方古今典籍、政令风俗洞悉源流,深明本末,靠的是翻译西书的过程中,有良好的中学为基础来深刻理解和把握西学知识。<82>

如果说倡导西学必以中学为本,是对书院学生偏重西学忽视中学这一现象的纠偏,那么提出西学为当务之急,则反映沈毓桂此一时期对洋务运动三十年来追求富国强兵而积极学习西方的肯定。在事关国家富强这一更宏大的层面,这种对西学功用的认同又伴以对中学功用的承认,也即中学能“錬其才识,生其尊君亲上之心”,换句话说,肯定中学能帮助培养新式人才的品行,以及国家、民族观念,也就是中国人的身份认同。因此,在富国强兵的国家目标这个层面上,中学西学虽有缓急之分,却应无轻重之别。因为二者在培养人才上都有不可替代的作用。具体到为国家造就英才的中西书院,沈毓桂将两者的作用概括为“习中学以陪其体,通西学以达诸用”。这是沈毓桂首次以体用说来总结中西书院培养人才的原则,也是他在洋务运动寻求国家富强的时代背景下对中西学各自功用的提炼。沈毓桂对这一原则之下中西书院的办学成就大体是满意的,他也期待中西书院能在将来成为全国各省办学的典范。<83> 然而,要到中日甲午战争清廷惨败,救时变法成为时代主旋律之后,沈毓桂所提炼的这一培养人才原则及其变体“中学为体,西学为用”,才随着《万国公报》发行量的激增而流行开来。

五、“苍茫俯视此尘寰”

1894年8月爆发的中日甲午战争,以次年4月清廷被迫签订《马关条约》、割地赔款而结束。这场战争显示了日本明治维新后陆海军现代化取得的巨大成就,也暴露了清军的虚弱和无能。经此一役,日本取代中国在东亚的传统霸主地位,加入帝国主义阵营,积极向海外扩张,而等待中国的则是被列强瓜分的“狂潮”。<84> 林乐知对这场战争十分关注,在公报连续撰文介绍战事进展、编译各国有关战争的来往电文、发表不少评论。他在战争初期介绍两国交战原因,又在日军占领平壤、大败北洋舰队、占领大连湾、攻陷旅顺口之后,比较中日两国三十年来洋务运动和明治维新学习西法的得失,其中特别指出两国在培养新式人才方面的不同表现带来不同国运。他将国家育才比作种树,中国自负其果,不知其华而不实,以为无待外求,一旦饥馑,方悔移根不早;而日本三十年来早已移他邦嘉种为本国良材,“迄于今柢固根深,果实已垂垂熟矣。用兵一事,略见端倪。”<85> 他将清军失利战败的原因归结为官兵不忠而非炮舰不利,其根源在于平日骄傲自大,临阵则怯敌自保。改革之法除了整顿选官之法、革除旧制外,林乐知特别提到中国当务之急是“崇正辟邪”,扫除“昔日所泥之风水等类”,接纳西教士在中国传播福音。他用基督教神学对这场战争的胜败作了如下解释:

中日之战,人皆曰中国败而日本胜,是天之败中国也。余以为此正天之所以福中国。如入塾之蒙童,不肯勤学,天特借日本为之夏楚也。中国诚寅承天眷,敬畏天怒,事事与天心相契,则苦尽甘来,大有玉成之一日。即在于斯,而所谓满招损谦受益之天道,庶乎其不差矣。<86>

相比林乐知作为局外人对甲午战争“客观冷静”的报道和评论,时年87岁的老翁沈毓桂对中国惨败则有切肤之痛。他以汉文帝时期的儒生贾谊(前200年—前168年)自况,悲叹战败后的中国之积弱受困无以复加,从数千年来为万国向慕的文物之邦,“渐以凌夷至于此极也”,只有革除旧习、大兴新法,中国才能转危为安化弱为强。沈毓桂提出的新法与林乐知大体相似,着眼于培养人才一途,主张以西方专业教育为参照,改革陈旧的以科举制为导向的学校教育、考试内容和人才选拔方式。<87> 在《救时策》一文中,沈毓桂批评洋务运动的富强之术仅限于采用西洋机器和技术,以西法练兵而以为足,却不知“振兴中国之大纲,宜以崇天道为首领,而兴学校、广新法二者相辅而行”。

如果说林乐知比较中日洋务运动和明治维新的成败,总结出的经验教训是在学习西法方面中国不如日本彻底,言下之意似乎是中国的“西化”还不够,<88> 那么沈毓桂的救时方案则在提倡学习西法的同时,也肯定了中学传统中的某些价值。比如他明确指出所谓“天道”,就是基督教中上帝启示的真理,是天下万世人人可行之公道,既是泰西诸国君民上下所信之上帝,也是儒家四书五经所记载的“尧舜禹汤文武周公孔子莫不昭事”的上帝。中国过往的强盛与儒家诸圣贤昭事上帝不无关系。所谓“兴学校”,其实就是以中西书院为模本改革中国的传统书院,推行专业分科教育、中西学并重。沈毓桂在此根据中西书院的办学经验,率先提出“中学为体,西学为用”的人才培养原则:

夫中西学问,本自互有得失。为华人计,宜以中学为体,西学为用。目前中外使聘往来交涉等事,西学固为当务之急,然专讲西学者,往往见异思迁,食用起居,渐染西习,遂至见弃士林,皆由鲜中学以为根柢之故。凡为弟子,幼学壮行,皆当深明此义。凡于西学,又皆宜剥肤存液,师其所长,慎勿窃取皮毛。不特为我华人鄙,更为彼西人笑也。<89>

正如前文提及,沈毓桂从根本上并不赞同将“天下相通”的学问之道分为中西。既然中国人和西方人“同此心性,同此知能,同此觉悟”,那么中西学就可以互相参照发明,中国人当以自身的传统、文化和环境为“本”,触类旁通,深入了解西学的本末源流。若以为国家造就英才、实现富强振兴而论,中西学虽有缓急,却无轻重之分。明乎此,就不难理解沈毓桂在这里提炼的“中学为体,西学为用”,非但没有为中西学作道器、高低、主辅或本末的价值区分,反而是重申中学的“根柢”地位,以矫华人学习西学只取皮毛,急功近利,西化而丧失民族特性之弊,如此西化而无“根”的华人,不但为士林弃,也为西人笑。沈毓桂在对传统书院的改革理想中,提出大书院专以西学教举人进士,就是看重举人进士良好的中学根柢。<90>

与林乐知一样,沈毓桂也批评清军因循守旧,苟且偷安是甲午战败的直接原因。因此他得出结论说,“欲变新法,必先有实心,然后可行实政。”也就是说,实行新法的前提在于人心愿意振兴。所谓“广新法”,就是“朝野上下,君民一心,志切振兴,力图后效”。士农工商各阶层都积极行动起来,各修其职,各竭其才,以期民富国强。

其实,在沈毓桂的整体思想中,这一救时方案无论是“兴学校”还是“广新法”,都与“崇天道”密切相关。正如前文所述,早在80年代初,沈毓桂就已提出晚清中国的富强思路,即“中国欲奋发为雄,先折衷耶稣之道,后参以格致之学,如是而不富强者未之有也。”<91> 他根据林乐知的基督教三伦观提出自己对基督教教义的理解,也即基督教总赅天道地道人道,将宗教、道德和科学作一整体性理解,三者不可分割,所谓“泰西之学,全在有耶稣道为之本”。也即“兴学校”方案中诸如天文、地理、算法、治河、医药、律例等格致学科,被纳入基督教教义中的“地道”或者“物伦”。而“广新法”的前提“实心”,也可以借助基督信仰来达成,因为耶稣道是“治心之道”。《救时策》虽然没有申论沈毓桂的这一基督教教义观,<92> 却也以信仰视角表达了沈毓桂对这场战争以及中国人于战败后当如何自处的看法:

然则谓国运之兴衰,人事之得失,无不由上帝主之。在我者惟尽其所当然,而不当存责报于天之意。然自古迄今,未闻有修德之国,而不为天所与者也。所虑者中国于圣道,尚未深信,虽知有上帝,而不能专一以事之。此淫祠遍中国,而曾不能默佑其国,使之日盛也。呜呼,由此观之,欲效西法,可不先崇天道哉!<93>

沈林二人对甲午战争的神学解释都强调上帝的主权,期待中国日后能敬畏上帝,转弱为强。林乐知对《救时策》相当赞赏,为其作跋并赠诗,其中有“一叟高登万仞山,苍茫俯视此尘寰”一句,表明他对沈基于信仰视角而提出的救时方案是认同的。<94> 林后来将他对甲午战争的报道和评论,集结为《中东战纪本末》一书,该书将《救时策》更名为《匡时策》收录在内。沈毓桂在这本书的序言中,呼吁中国卧薪尝胆、革故鼎新、兴利除弊以雪前耻。<95> 他所提出的救时方案,包括林乐知、李提摩太等人的变法建议,随着公报在维新变法运动中发行量大增而广泛流传,也在康有为、梁启超、张之洞领导的维新运动中得到不同程度的响应。<96> 沈毓桂最先提出的“中学为体、西学为用”一词,遂成为甲午之后晚清士人调和中西学术、改革传统学制的流行口号,主张者中又以晚清重臣张之洞最具代表性。<97>

然而,张之洞主张的“中体西用”——准确说是在设立学堂、进行课程分配中提出的原则“旧学为体,新学为用,不使偏废”(《劝学篇·外篇》设学第三)<98>——表面上是中西并重,其实是以中学为内为主、西学为外为辅,“择西学之可以补吾阙者用之,西政之可以起吾疾者取之”(《劝学篇·外篇》循序第七)。他所谓的“西学必先由中学”,实际含义不是以中学为参照,发明或者旁通西学,而是突出中学,将儒家的三纲五常、孔孟经典置于根本乃至与西教等同的地位(“圣教”),通过儒家教育来坚定国人对传统文化和君主专制制度的信心,养成忠君爱国的情操,然后辅以西学培养致用的专业人才,使得国家富强(“保国”)、文化不灭(“保教”)与民族长存(“保种”),从而克服中国当时面临的被瓜分的危机。<99>

张之洞所要保的“圣教”,是政教合一的儒教(“以君兼师”、“以教为政”[《劝学篇·内篇》同心第一])——是故“保国”,也即维护清廷统治,在“保教”“保种”之先——,这与持政教分立立场的新教判然有别。显然,张之洞不会赞同沈毓桂所说“尧舜禹汤文武周公孔子莫不昭事”的上帝与基督教的上帝是一回事。而恰恰是认信这位普世超越的上帝,才赋予沈毓桂以平等、包容和理性的态度来看待中西学问,相反,赋予为现实政权回护的儒教以“天不变道亦不变”的神圣性,就会既对中学缺乏批判意识,对西学的吸收采纳也会有相当大的局限性。比如坚持三纲而黜民权之说(《劝学篇·内篇》明纲第三)则显示张之洞作为官僚显宦维护现有政权的守旧一面。事实上,张之洞的思想常常随着外在环境的变化而摆荡于“卫道”(维护纲常名教)与“实用”(采西法以求富强)之间,他在湖南维新运动争论日益激烈的氛围中,于《劝学篇》提出“旧体新用”(也即中体西用),其真正的目标在于反对激进的维新派,捍卫中国传统的价值和制度。<100> “百日新政”期间(1898年6月11日至9月21日),光绪帝下令全国督抚学政刊印《劝学篇》,张之洞版本的中体西用论遂流行全国。

六、百岁为旅万年家

1896年底,沈毓桂以“院中诸事大有更张”、年高染病为由,追随林乐知辞去中西书院掌教一职。<101> 或许是对戊戌变法流产感到失望,沈毓桂将中国救亡图存的希望,更多寄托在国人归信上帝之上:

方今中国之孱弱甚矣。内几有土崩瓦解之形,外复有豆剖瓜分之祸。以是言保,不綦难欤。然而无难也。盖中国惟不知信从上帝。故在上者罔不以贪婪从事,在下者无不以狡诈存心。上下相蒙,而期国势之有强无弱,不可得也。一旦归命上帝,以期天诱其衷,悉举向之贪婪者而返之廉洁,狡诈者而返之朴诚,由是上为下保其生聚,下为上保其井疆,两相谋更两相保,而谓弱之不足以自强,亦不可得也。然其转移之关键,端自信从上帝之真道始。<102>

带着这份盼望和传道的热切,沈毓桂经历了庚子拳乱和清末废科举、兴学堂,来到了生命的最后一年。这一年也是马礼逊来华宣教的100周年。在上海召开的新教入华百年大会委托林乐知、丁韪良和李提摩太邀请沈毓桂莅会演讲,然而这位百岁老人因前一年重阳节跌伤卧床而无法成行,只能草拟演讲辞,请人于大会代为宣读。沈毓桂在这篇演讲辞中,阐发基督教三位一体、赦罪救赎的道理,并且重申耶儒调和的主张:

顾或谓耶教似与中国国教不同,欲人之悦服而信从也难。不知无难也。西方有圣人,其心同,其理同,则人之信从也必同。东方有圣人,其心同,其理同,则人之信从也亦同。推之南方北方,莫不若是。无他,人非异人,道非异道,即教非异教。讵致格格不入?而况耶教本天上来。······至若耶教之救主,即人即天,圣父圣子,䜣合无间,赫濯如临。既具纯备之知能,兼有鉴观之灵爽,陶甄万彚,鼓舞群伦,神功妙用,不将驾乎上世先圣先贤而上之也哉!<103>

可能是考虑到与会者来自不同宗派,沈毓桂对基督教教义的阐发没有提到三伦说,仅是对基本的救赎教义做了阐发,但他引用宋儒陆九渊“东海西海,心同理同”的话来调和耶儒,除了反映他自早年起就受到理学影响之外,也不禁让人想到明末奉教士人徐光启(1562—1633)等人的类似作法。在这群生活在晚明大变局而接受基督信仰的文人士大夫身上,一方面他们在各自的不同境遇因着结识西教士而归信基督,以基督教世界观来统合信仰、道德和科学,另一方面他们又都援引宋儒的普世主义来缓解耶稣之间的张力,在接受和倡导西学的同时仍秉持着自身浸淫其中的圣贤传统。<104> 不过,对于生活在西力东渐、中国屡遭列强“欺凌”这一时代变局的沈毓桂来说,对外来信仰和知识的接受与提倡,比起明末奉教士人来说,还需要克服思想上更多的传统羁绊和民族主义心理。在这方面,作为社会“边缘人”,游离于仕途官场之外的沈毓桂有接受域外新知和信仰、不为传统条条框框所限的优势,比如深处底层而对传统社会的现实有深刻认识和体会,一般来说比“体制中人”面对外来文化时心态较为开放,愿意探究学习,而他普世主义的基督信仰则为他提供了一架天平,衡量追寻现代化的晚清中国高举传统以标明身份认同的一端,是否已大为倾斜。比如和同时期与西教士交往且一生从事文教事业的王韬相比,二人经历颇为相似,但沈毓桂无论在内心还是行动上对传统社会约束的突破要更为彻底,他对基督信仰的委身和公开认信,与西教士长期不间断地合作译书、办刊办学,皆为明证;而沈毓桂对中学西学各自价值本身的肯定以及不可偏废的态度,则超越了王韬(可能也包括同时期的冯桂芬[1809—1874]、张之洞)为了维护传统价值对中西学所做的道器本末之分。<105>

沈毓桂的一生横跨嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪五朝,见证了由盛转衰的晚清中国追寻现代化的坎坷曲折,以及基督新教在华宣教事业的初创、耕耘和扎根。如果说清末新政时期,清廷官方的褒奖是对他沟通中西、开启民智方面成就的肯定与称赞,那么时值新教入华百年,纪念大会委托林乐知、丁韪良和范约翰授予他的附有金字的彩绸,则表达了全体新教宣教士对这位基督老仆的问候与敬意,无疑也给这位半生“欲为中西通学术”如今卧病难行的百岁衰翁带来生命最后的安慰。这副彩绸有两块,均题有金字,一块用中文写着:

百岁为旅

万年为家

另一块用英文写着:

A pilgrim for a hundred years

The wilderness you’ve trod,

You’ll soon forsake this vale of tears

To be at home with God. <106>

沈毓桂去世之后的一百年来,中国现代化运动的主流没有接受沈毓桂具有宗教背景的变革方案,但据此判定这是沈晚年思想发展的悲剧则言之过早。今天的中国仍然行进在追求富国强兵的现代化之路,知识界不乏有人探讨基督信仰与中国现代化的关系,并且承认当下在处理中西文化的复杂关系时,沈毓桂最早提出的“中学为体,西学为用”版本可以带来有益启示。<107> 这恰恰说明沈毓桂“会通中西”的观点并未过时,而支撑这一观点背后的信仰元素也应呈现出来,这样才能完整理解这位基督徒文人百多年前提出的现代化变革方案对当下的启示意义。

<1>易惠莉,《西学东渐与中国传统知识分子——沈毓桂个案研究》(以下简称《西学东渐与中国传统知识分子》),沈阳:吉林人民出版社,1993年,第14页。关于沈毓桂的出生年月,易著为1807年9月28日,未见所本。另有9月11日之说,见刘乐义撰、任保罗译,“百龄耆硕沈君毓桂传略”,《万国公报》复刊第224期,1907年9月;“Editorial Comment.” in The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol.38 (Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1907), 517; “Obituary.” in The North-China Herald and Supreme Court and Consular Gazette, Vol.84 (Aug.9,1907): 328.

<2>沈毓桂,“拟玛礼逊纪念百年大会记并颂”,《万国公报》复刊第219期,1907年4月。

<3>见沈毓桂,《匏隐庐文稿》之“吴炳序”、“龚心铭序”、“盛康序”,光绪丙申(1896年),哈佛大学图书馆藏;林乐知著、范祎述,“褒扬耆儒奏折书后”,《万国公报》复刊第215期,1906年12月。

<4>有意识地关注外国教士的华人助手在中西文化沟通上之重要角色,从而最先系统论述沈毓桂的生平和思想的著作,可能要属台湾学者魏外扬的硕士论文,“沈毓桂之生平与思想”,台湾师范大学历史研究所,1976年。查时杰1983年由中华福音神学院出版的《中国基督教人物小传》(上卷)开列了包括吴雷川、张文开在内的基督徒文人之生平传记,却不载沈毓桂。邢福增、林荣洪均引用过沈毓桂的相关言论,来分别阐述晚清基督徒如何协调基督教与儒家传统、如何回应维新变法并将天道与富强关联起来,但并未给予沈在晚清基督徒群体中以格外关注。见邢福增,《文化适应与中国基督徒(1860至1911年)》,香港:建道神学院,1995年,第131、133—136页;林荣洪,《中华神学五十年(1900—1949)》,香港:中国神学研究院,1998年,第42—43页。李可柔(Carol Lee Hamrin)和毕乐思(Stacey Bieler)于2009—2011年分三卷出版的Salt and Light: More Lives of Faith that Shaped Modern China (Eugene, Oregon: Pickwick Publications)介绍了35位影响近代中国的基督徒,其中有邢福增撰写的沈毓桂的同乡范子美([第一卷],此人进入《万国公报》担任编辑时[1902年]沈毓桂已于八年前辞去《万国公报》主编一职。)而未列沈毓桂。另外,裴士丹的A New History of Christianity in China (Wiley-Blackwell, 2012)、R. G. Tiedemann编辑的Handbook of Christianity in China Volume Two: 1800-present (Leiden & Boston: Brill, 2010)对于19世纪杰出的华人基督徒或者西教士的华人助手均有介绍,比如颜永京、容闳、席胜魔、王韬等人,也未提及沈毓桂。

<5>于醒民认为沈毓桂与林乐知相交甚浅,林是“资本主义侵略势力开拓东方的骑士和在基督教圣坛前扩大福音的教士”,其开办中西书院是“传教士的文化侵略”,沈参与其中是“不应被疏忽的悲剧”。又说沈以信仰升华道德,林则借传教实施征服;沈力求调和耶儒而林力求战胜儒教;沈内心为爱国的儒家学者,而林内心则是殖民者等等。于基本上按照马克思主义的阶级论将沈定义为“中国地主阶级知识分子中或其他阶层中直接、间接与西学有较多接触的部分改革派人士”,这个群体在提倡西学时不能切断与旧制度旧传统的联系,所以在维新变法的求索中彷徨多于希望,逃不脱“历史悲剧”。见于醒民,“沈毓桂与林乐知”,收入《中国文化研究集刊》第四辑,上海:复旦大学出版社,1987年,第273—300页。摆脱此种“悲剧论”观点而详述《万国公报》华人编辑群体(其中包括沈毓桂)言论活动的文章,可参见杨代春,“华人编辑与《万国公报》”,《湖南大学学报(社会科学版)》,第22卷第6期,2008年11月,第21—26页。于醒民的同门易惠莉所著《西学东渐与中国传统知识分子》一书,大概是迄今为止全面系统研究沈毓桂思想生平最为细致深入的专著。该著没有像于那样将宣教士斥为文化侵略者和殖民者,而是将其和华人助手均看作沟通中西文化的两种桥梁和媒介。易对沈毓桂的基督信仰有过细致分析,但得出结论说沈的虔诚信仰给其思想带来很大局限乃至悲剧则值得商榷,比如“他神化了基督教的力量,认为它能够超越政治、经济、教育等各种制度和政策;并能取代它们的功能和作用,完全忽视了物质力量在变革社会中的作用,因此他最终把改变中国的命运寄托在皈依基督教上,这是极不现实的。当然,这种局限直接来自他后半生始终生活在传教士的圈子中所造成。”见其1991年博士论文《西学东渐的中介——沈毓桂评传》,第240—241页,以该论文为基础修订出版的《西学东渐与中国传统知识分子》一书,删除了这段话,改为“带着宗教背景宣传中国社会变革理想的沈毓桂,自甲午战后就与中国知识分子的改革潮流越离越远,完全游离于中国近代化运动主流的外面,这是沈毓桂晚期思想发展的一个悲剧,也是他的西学道路在中国难以避免的悲剧结束”。见前引书,第235页。以笔者目力所及,易著之后中文学界全面检讨沈毓桂的思想特别是其基督信仰与中西学、变法关系的著作尚付阙如。许宏的英文文章The Two Versions of “Chinese learning as substance, Western learning as function”: Shen Yugui, Zhang Zhidong, and Chinese Response to Western Intrusion in 1839-1898(未刊稿)指出沈毓桂和张之洞对“中学为体,西学为用”的不同理解,关键在于对儒教(Confucianism)的不同诠释。前者较为模糊的儒教观允许借用基督教来复兴超越属世权力的古代信仰,而后者的儒教观即便整合了西学,则旨在维护清廷统治。许文还分析了以沈毓桂为代表的晚清基督徒知识人长期以来受中英文学界忽略的原因,认为要理解晚清变革及思想观念的复杂性,不能绕过沈毓桂这样的活跃于公共领域的基督徒文人,尤应关注其所理解的儒教观、基督教教义和中国人的身份认同。本文在写作过程中受许文启发良多,并蒙许宏赠阅参考资料。谨此致谢。

<6> William T. Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 149-157; Ping-Ti Ho, The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911 (New York: Science Editions, 1964), 147-153;宫崎市定,《科举》,宋宇航译,杭州:浙江大学出版社,2018年,第135、140-141页;Philip A. Kuhn, Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864 (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970), 37-50.

<7>王国平、唐力行主编,《苏州通史·清代卷》,苏州大学出版社,2019年,第83—86页;震泽镇、吴江市档案局编,《震泽镇志续稿》,扬州:广陵书局,2009年,第67-70页。

<8>参见《匏隐庐文稿》、《匏隐庐诗稿》,光绪丙申(1896年),哈佛大学图书馆藏;林乐知,“沈觉斋先生自历明证序”,《万国公报》复刊第128期,1899年9月;悟道居士,“析疑论”,《万国公报》复刊第74期,1895年3月。

<9>张渊甫,“性说上下并跋”,《万国公报》复刊第46期,1892年11月。沈毓桂对基督教的阐释带有理学色彩,比如在其去世当年致新教入华百年纪念大会的颂词中,引用宋儒陆九渊(1139—1193)“东海西海,心同理同”来说明耶儒相通。见前引沈毓桂,“拟玛礼逊纪念百年大会记并颂”。沈毓桂的受业弟子张书绅给沈的诗集《匏隐庐诗稿》题词,其中有诗云:“朝夕追随讲席前,所闻不外性与天”,可资参证。见“张书绅题词”,《匏隐庐诗稿》,第四页。

<10>“九十自述六律”,《匏隐庐诗稿》,第二十一页。

<11>“续养贤能论”,《万国公报》第555期,1879年9月。

<12>“霍鹭章题词”,《匏隐庐诗稿》,第三页。

<13>“自述二首”、“九十自述六律”,《匏隐庐诗稿》,第十九、二十一页。

<14>“霍鹭章题词”,《匏隐庐诗稿》,第三页。

<15>古吴志道老人,“中西相交之益”,《万国公报》第649期,1881年7月。

<16>震泽镇、吴江市档案局编,《震泽镇志续稿》,第70页。

<17>“凌贞镛叙”,《匏隐庐诗稿》,第一页;“王韬序”,《匏隐庐文稿》,第五—六页。

<18> Paul A. Cohen, Between Tradition and Modernity: Wang T’ao and Reform in Late Ch’ing China (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974), 12-13;王尔敏,“王韬早年从教活动及其与西洋教士之交游”,收入林治平主编,《近代中国与基督教论文集》,台北:宇宙光出版社,1981年,第277—278页。

<19>“王韬序”,《匏隐庐文稿》,第五页。

<20>前引古吴志道老人,“中西相交之益”。

<21>谭正璧,《中国文学家大辞典》,光明书局,1934年,第1692、1714页。

<22>据Rhoads Murphey统计,从1843年上海辟为通商口岸到1860年,在上海的外国人不足1000人,直到19世纪末这一数字增长均很缓慢。而1860年代中期,上海城区的总人口已超过50万人。1860—1865年间因躲避太平天国兵燹,大量中国人涌入上海外国租界,使得租界内的中国人人数一度逼近50万,内乱平定后这一数字又急剧跌落。这可能是近代上海开埠以来因国内战乱导致的第一次大规模人口增长。见Rhoads Murphey, Shanghai: Key to modern China (Cambridge: Harvard University Press, 1953), 20-23; Paul A. Cohen, Between Tradition and Modernity: Wang T’ao and Reform in Late Ch’ing China, 13-18。

<23>王韬在咸丰九年(1859年)五月六日记有“沈儆之(镛)从吴门来访”,追忆与沈交往经历,颇与《匏隐庐文稿》王韬序所记相合。沈儆之很可能就是沈毓桂。见中华书局编辑部编,汤志钧等校订,《王韬日记》(增订本),北京:中华书局,2015年,第303、306页;前引“王韬序”、“九十自述六律”。

<24>王国平、唐力行主编,《苏州通史·清代卷》,第103—105页;震泽镇、吴江市档案局编,《震泽镇志续稿》,第71页;前引“凌贞镛叙”。

<25>前引“褒扬耆儒奏折书后”。

<26>前引“自述二首”。

<27>慕道老人,“信道明镜”,《万国公报》复刊第1期,1889年2月;前引“百龄耆硕沈君毓桂传略”。

<28>苏精,《铸以代刻:十九世纪中文印刷变局》,北京:中华书局,2018年,第161—183页。

<29>汤清,《中国基督教百年史》,香港:道声出版社,2009年,第174—175页;Kenneth Scott Latourette, A History of Christian Missions in China (New York: The Macmillan Company, 1929), 247; Andrew F. Walls, The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1996), 187-198; The Cambridge History of China, Volume 11 Late Ch’ing, 1800-1911, Part 2, edited by John K. Fairbank and Kwang-Ching Liu (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), 278.

<30>沈觉斋,“自历明证”(节译),《时兆月报》第17卷第3期,1922年。按林乐知“沈觉斋先生自历明证序”可知,沈《自历明证》当在林乐知编译的《自历明证》十二卷之后。林读到沈这篇信仰自述时大为激赏,将之收入《自历明证》第十三卷,可惜今已难见全文。一种可能的情况是,沈文曾被翻译为外文,故此有沈文的节译。参见林乐知,“沈觉斋先生自历明证序”,《万国公报》复刊第128期,1899年9月;周伟驰,“林乐知《自历明证》来源考”,《基督教文化评论》第49期,香港:道风书社,2018年,第270页。

<31>前引慕道老人,“信道明镜”。

<32>此据前引古吴志道老人,“中西相交之益”统计,不包括沈发表此文后结交的西方人士。

<33>前引古吴志道老人,“中西相交之益”;凌贞镛叙”,《匏隐庐诗稿》;沈毓桂,“辛酉岁余客山左莱州汪秋潭太守澄之署斋抚序书怀四章”,《匏隐庐诗稿》,第四页。

<34>蔡尔康,“送林荣章先生暂归美国序”,《万国公报》复刊第109期,1898年2月。

<35>前引慕道老人,“信道明镜”。

<36>前引“九十自述六律”。

<37>沈毓桂,“美进士林乐知先生传”,《万国公报》复刊第222期,1907年7月。

<38>徐珂编撰,《清稗类钞》第25册,商务印书馆,1920年,第60页;赘翁,“孝子觅父”,《万国公报》第550期,1879年8月。

<39>沈毓桂,“同治丙寅秋余以疾由京归里杂感”、“丁卯二月二十日归里门感赋二律”、“感怀七律四章”,《匏隐庐诗稿》,第一、二十页;前引魏外扬,《沈毓桂之生平与思想》,第10页。

<40>前引“褒扬耆儒奏折书后”。

<41>沈毓桂曾描述其与西教士合作翻译的经历:“余与诸先生,晦明风雨,相对一编,或详译其文,或穷究其义,或探其未宣之蕴,或衍其未竟之端,一时余有疑而诸君力破其扃,诸君有疑而直发其覆。”(《信道明镜》)林乐知与傅兰雅同在江南制造局翻译西书,傅兰雅介绍华人助手与西人合作翻译的情形可供参考:“至于馆内译书之法,必将所欲译者,西人先熟览胸中而书理既明,则与华士同译,乃以西书之义,逐句读成华语,华士以笔述之;若有难言处,则与华士斟酌何法可明;若华士有不明处,则讲明之。译后,华士将初稿改正润色,令合于中国文法。有数要书,临刊时华人与西人核对;而平常书多不必对,皆赖华士改正。”见张静庐辑注,《中国近代出版史料初编》,上海:群联出版社,1953年,第18页。

<42>沈毓桂,“西学必以中学为本说”,《万国公报》复刊第2期,1889年3月。

<43>前引沈毓桂,“美进士林乐知先生传”。

<44> Warren A. Candler, Young J. Allen “The Man Who Seeded China” (Nashville, Tenn.: Cokesbury Press, 1931), 54; Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and his Magazines, 1860-1883 (Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1983), 14;前引林乐知,“沈觉斋先生自历明证序”。

<45> Warren A. Candler, Young J. Allen “The Man Who Seeded China”, 83; Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and his Magazines, 1860-1883, 47-48; 梁元生,《林乐知在华事业与〈万国公报〉》,香港:中文大学出版社,1978年,第21—23页。

<46>无独有偶,李提摩太、丁韪良两人都在来华初期遵循西方母会教堂讲道或街头布道的传统方式开展宣教活动,发现效果不彰后将注意力转向受过教育的儒生文人和士大夫阶层,采取提倡西学以辅助传播福音的宣教方式,这与林乐知的经历相似。参考Timothy Richard, Forty-Five Years in China (New York: Frederick A. Stokes Company, 1916), 55; Jonathan Spence, To Change China: Western Advisers in China 1620-1960 (Boston & Toronto: Little, Brown and Company, 1969), 133。丁韪良、李提摩太与戴德生对于中国人祭祖的公开分歧,见Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China (Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1890), 659-660; Alvyn Austin, China’s Millions: The China Inland Mission and Late Qing Society, 1832-1905 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007), 340-341。

<47>沈于新报创刊之初即受聘于林,此说见易惠莉,“沈毓桂与《万国公报》”,《中国文化研究所学报》第1期,1992年,第69页。

<48>《中国教会新报》第1册第1卷,1868年9月5日,上海书店出版社影印,2018年,第3页。

<49> Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and his Magazines, 1860-1883, 59-63; 梁元生,《林乐知在华事业与〈万国公报〉》,第73-85页;白瑞华,《中国近代报刊史》,苏世军译,北京:中央编译出版社,2013年,第71、240页。

<50> Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and his Magazines, 1860-1883, 44-63.

<51>参考白瑞华,《中国近代报刊史》,第71、240页。“Devoted to the awakening of China on the subject of the three grand relations in which man is conditioned, and their Corresponding Essentials, to wit: Religion, Morality and Science.” 引文有改动。

<52>此处引用易惠莉的统计,见前引易惠莉,“沈毓桂与《万国公报》”,第70—71页。

<53>同上,第76页。

<54>林乐知,“藉伸谢悃”,《万国公报》复刊第30期,1891年7月。

<55>前引慕道老人,“信道明镜”。

<56>前引林乐知,“藉伸谢悃”。

<57>沈毓桂,“辞万国公报主笔启”,《万国公报》复刊第61期,1894年2月。

<58>前引,“褒扬耆儒奏折书后”。

<59>“盛康题词”,《匏隐庐诗稿》,第二页。

<60>中西友,“近事要务序”,《万国公报》第664期,1881年11月;匏隐氏,“近事要务衍义序”,《万国公报》第718期,1882年12月;易惠莉,《西学东渐与中国传统知识分子》,第142—148页。

<61>悟道居士,“觉觉言序”,《万国公报》第718期,1882年12月。

<62>魏外扬,《沈毓桂之生平与思想》,第59页;易惠莉,“‘中学为体,西学为用’的本意及其演变”,《河北学刊》1993年第1期,第84—89页。

<63>前引古吴志道老人,“中西相交之益”。

<64>古吴志道老人,“耶稣圣教中国所不可缺”,连载于《万国公报》第651、653期,1881年8月;邢福增,《文化适应与中国基督徒(1860至1911年)》,第131—132页。

<65>沈寿康,“中西关系略论跋”,《万国公报》第703期,1882年8月;林乐知,“续环游地球略述”,《万国公报》第592期,1880年6月;白瑞华,《中国近代报刊史》,第71、240页。贝内特(Adrian A. Bennett)认为,林乐知早在1875年就讨论过扩展对基督教教义的理解这一问题,1880年后更确信要在宣教士通常关注的人与上帝、人与人的关系中,加入人和自然的关系这个维度。基督教应由“连接人与上帝的宗教、规范人与人交往的道德和教人认识万物特性和用途之科学”组成。在林看来,这样的信仰体系使得“充分发展(西方的)知识和物质资源”成为可能,这也是中国大地正在等待的基督信仰体系。见Adrian A. Bennett, Missionary Journalist in China: Young J. Allen and his Magazines, 1860-1883, 56-57。

<66> Paul A. Cohen, “Littoral and Hinterland in Nineteenth Century China: The ‘Christian’ Reformers,” in The Missionary Enterprise in China and America, edited by John K. Fairbank (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974), 197-225.

<67>匏隐氏,“近事要务衍义”之“尊上帝以重大本”,《万国公报》第746期,1883年6月;悟道居士,“觉觉言”之“第一篇论敬天”、“第二篇论孝亲”、“第三篇论忠君”,《万国公报》第719、720、721期,1882年12月。

<68>前引匏隐氏,“近事要务衍义”之“尊上帝以重大本”;赘翁,“道归于一论”,《万国公报》第645期,1881年6月;前引古吴志道老人,“中西相交之益”。

<69>西学比中学推广或者发扬更多的“道”,比如沈对西法的论述:“夫一国则有一国之法,万国则有万国之法。独是西国之法最精也,最深也,最全也,最大也”(“中西相交之益”)。另参匏隐氏,“近事要务衍义”之“广道学以利朝野”(《万国公报》第719期,1882年12月)云泰西诸国学则崇尚正教,摒绝异端,广设书院学校,推广真道真学,是以民富国强而雄天下等等。

<70>这一中西古今的框架比如“西学源出中国说”、“托古改制论”、“中体西用论”、“贵因论”、“全盘西化论”等等。参见王尔敏,《中国近代思想史论》,台北:台湾商务印书馆,1995年,第50—55页。

<71>前引古吴志道老人,“耶稣圣教中国所不可缺”。

<72>赘翁,“敏事慎言论”,《万国公报》第638卷,1881年5月。

<73>《中国留美幼童书信集》,高宗鲁译注,台北:传记文学出版社,1986年,第1—5页;容闳,《西学东渐记》,徐凤石等译,长沙:湖南人民出版社,1981年,第101—107页;Stacey Bieler, “Patriots” or “Traitors”? A History of American-Educated Chinese Students (London and New York: Routledge, 2015), 10-12.

<74>古瀛扫云居士,“培养人才论”,《万国公报》第688期,1882年5月;林乐知,“设立中西书院启”,《万国公报》第657期,1881年9月。

<75>王良佐,“中西书院志略”,《万国公报》复刊第19期,1890年8月;林乐知,“中西书院肄业诸生当自期远大启”,《万国公报》第720期,1882年12月。中西书院的办学经费来源,参考张华腾,“1882—1895年中西书院诸问题的考察”,《史林》2004年第5期,第88—89页。关于登州文会馆浓厚的宗教氛围,参见拙文,“‘造就有学之士’——狄考文在登州文会馆的教育理念与实践”,《世代》第18期,2022年秋冬合刊号,第12—43页。

<76>沈毓桂,“送中西书院监院林乐知先生回美国序”、“力辞中西书院掌教暨总司院务启”,分别见《万国公报》复刊第43、95期,1892年8月、1896年12月。

<77>林乐知,“设立中西书院启”、“中西书院课程规条”、“中西书院课规”,分别见《万国公报》第657、666、676期,1881年9月、11月,1882年2月;“续同文馆题名录”,《万国公报》第587期,1880年5月。

<78>古吴居士,“书设立中西书院启后”,《万国公报》第661期,1881年10月。

<79>前引林乐知,“中西书院课规”;赘翁,“创立中西书院论”,《万国公报》第681期,1882年3月。

<80>林乐知,“中西书院肄业诸生当自期远大启”,《万国公报》第720期,1882年12月。前引张华腾,“1882—1895年中西书院诸问题的考察”。

<81>林乐知,“中西书院告白”,《申报》1886年2月11日,转引自张华腾,“1882—1895年中西书院诸问题的考察”。

<82>前引沈毓桂,“西学必以中学为本说”。

<83>“本书院自壬午岁迄今十余载,人才之造就为多,遐迩从游之士不下一二千人。有为海关罗致者,有为商局、电局、南北水师、武备学堂罗致者,至能文章、工诗赋者,颇不乏人。游庠食餼破壁飞去者亦多有之。而院中斋舍尚不能容,则惟中西并重,人皆知其有利无弊,有益无损。故源源而来,乐于请业受业业。”见沈毓桂,“论西学为当务之急”,《万国公报》复刊第28期,1891年5月。笔者按,中西书院1882年开馆,至1891年沈作此文时仅隔9年,何来“十余载”之说?

<84> S. C. M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1895: Perceptions, Power, and Primacy (New York: Cambridge University Press, 2003), 197-244, 369; The Cambridge History of Japan Vol. 5, edited by Marius B. Jansen (New York: Cambridge University Press, 1989), 762-765; The Cambridge History of China, vol.11, part 2, 106-115, 269-273.

<85>林乐知,“中日朝兵祸推本穷源说”、“中日两国进止互歧论”,分别见《万国公报》复刊第68、71期,1894年9、12月。

<86>林乐知,“满招损谦受益时乃天道论”,《万国公报》复刊第72期,1895年1月。

<87>南溪老人,“中国亟宜变通新法论”,《万国公报》复刊第73期,1895年2月。

<88>“其学西法也,中日二国,亦复不相先后。中国则虎头蛇尾,忽焉中辍。日本则二十余年来,孜孜矻矻,无稍间断,故是时一代之人,已渐变而为西国有用之人矣。再阅一代,则东西吻合而无间矣。”见前引林乐知,“满招损谦受益时乃天道论”。

<89>南溪赘叟,“救时策”,《万国公报》第75期,1895年4月。

<90>南溪赘叟,“兴学校以储人才论”,《万国公报》第83期,1895年12月。

<91>前引古吴志道老人,“中西相交之益”。

<92>倒是林乐知在《救时策》发表8个月后于公报撰文,再次阐述了他的基督教三伦观。见林乐知,“基督教有益于中国说”,《万国公报》第83册,1895年12月。

<93>前引南溪赘叟,“救时策”。

<94>同上。

<95>沈寿康,“中东战纪本末序”、“匡时策”,见林乐知著译、蔡尔康纂辑,《中东战纪本末》,收入沈云龙主编,《近代中国史料丛刊续编第七十一辑》,台北:文海出版社,1980年。

<96>王树槐,“清季的广学会”,收入林治平主编,《近代中国与基督教论文集》,第260页;梁元生,《林乐知在华事业与〈万国公报〉》,第137—142页。

<97>梁启超,《清代学术概论》,朱维铮导读,上海古籍出版社,1998年,第97页。

<98>张之洞,《劝学篇》,光绪二十四年(1898年),北京大学图书馆藏本。

<99>苏云峰,“张之洞的教育思想”,收入张灝等,《近代中国思想人物论——晚清思想》,台北:时报文化出版公司,1980年,第403页。

<100> William Ayers指出《劝学篇·内篇》主要是为了驳斥康梁所宣传的议会制、兴民权、男女平等等观念,维护儒家纲常名教和统治制度。见William Ayers, Chang Chih-tung and Educational Reform in China (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 152;苏云峰,“张之洞的教育思想”,第389—390页;The Cambridge History of China, Volume 11 Late Ch’ing, 1800-1911, Part 2, 314.

<101>前引沈毓桂,“力辞中西书院掌教暨总司院务启”。

<102>古吴老人沈赘翁,“书保华全书后”,《万国公报》复刊第131期,1899年12月。

<103>前引沈毓桂,“拟玛礼逊纪念百年大会记并颂”。

<104>参见拙文,“传统与现代之间:晚明奉教士人徐光启”,《世代》第19期,2023年春季号,第11—40页。

<105>王韬也引用“东方有圣人焉,此心同此理同也;西方有圣人焉,此心同此理同也”来论证会通中西学,但他将中西学看作道器之分,并不承认二者的平等地位。见王韬,《弢园文录外编》卷一,“原道”,上海书店出版社,2002年,第1—2页。柯文认为王韬接近儒家民族主义者(Confucian nationalist),不同于排外和守旧的狭隘民族主义者,属于中国的早期民族主义,见Paul A. Cohen, Between Tradition and Modernity: Wang T’ao and Reform in Late Ch’ing China, 230-235。将王韬对中西学的态度归为道器层次,参见王尔敏,《晚清政治思想史论》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第43—44页。

<106>“Editorial Comment.” in The Chinese Recorder and Missionary Journal, Vol.38 (1907): 517.

<107>参见李灵,曾庆豹主编,《中国现代化视野下的教会与社会》,上海人民出版社,2011年;李天纲,“向‘中体西用’的本义回归”,《学术月刊》第47卷第3期,2015年3月。

封面人物:沈毓桂(1807—1907)/林乐知(1836—1907)。图片来自林乐知著、范祎述,“褒扬耆儒奏折书后”,《万国公报》复刊第215期,1906年12月/“林乐知先生遗像”,《万国公报》复刊第222期,1907年7月。

封底人物/文字:中国留美幼童回国途中于美国旧金山留影(1881年)/沈毓桂著《救时策》。图片来自Stacey Bieler, “Patriots” or “Traitors”? A History of American-Educated Chinese Students (London and New York: Routledge, 2015), 11/《万国公报》第75期,1895年4月。

美术编辑:陆军。

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第20期的主题是“时代变局中的基督徒知识人·晚清”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)

第一节第五段“1859年五月,因躲避天平天国攻打苏州,”中“天平天国”应为“太平天国”。

谢谢指正。已经改正过来了