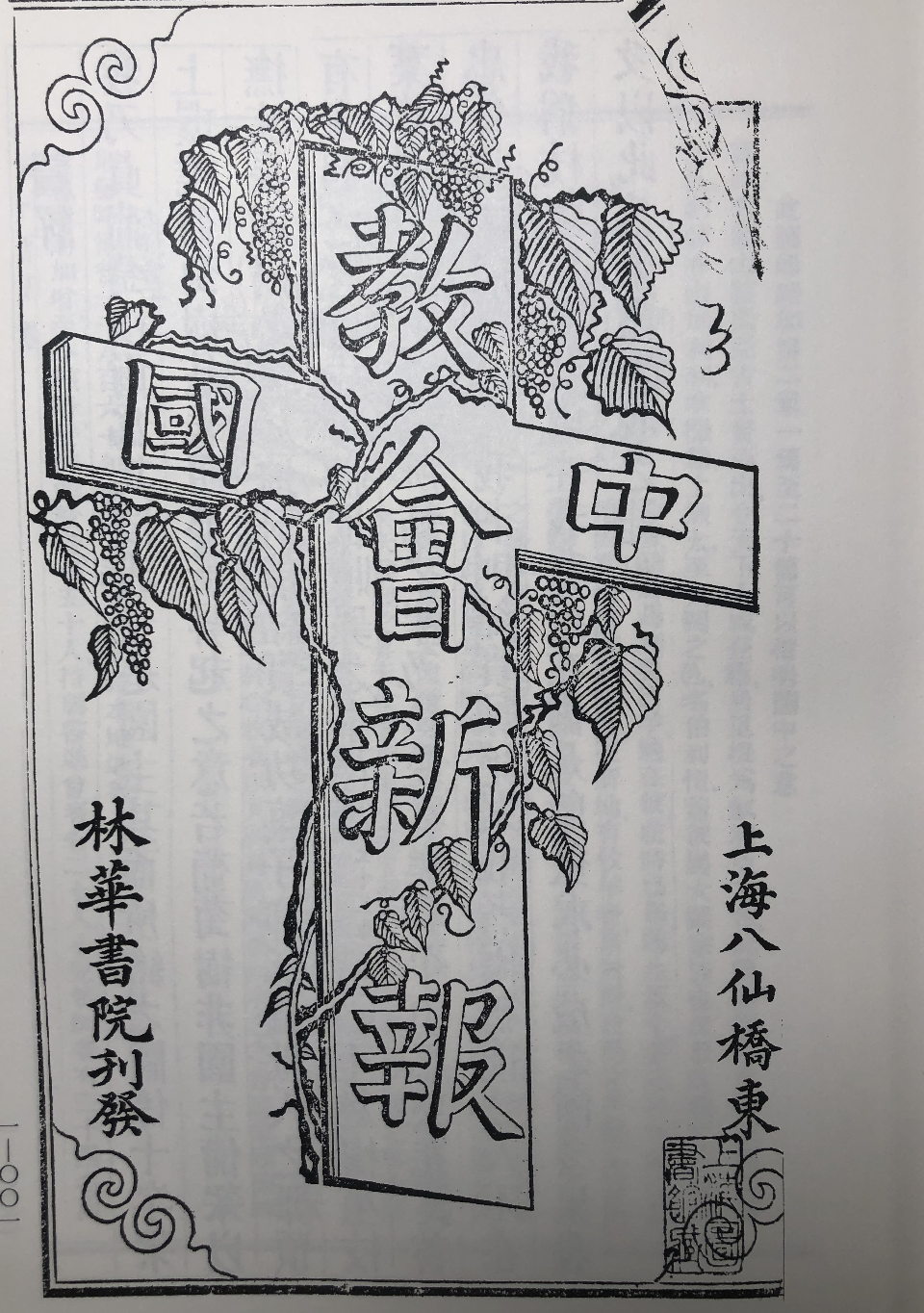

[题图:林乐知主编的《教会新报》扉页。图片来自《中国教会新报》(1),上海书店出版社,2018年。]

译/丁祖潘

历史学家在评估美国来华宣教士留下的有关记录时,需要首先查看他们的美国源头。然而,由于宣教事工涉及两种文化之间的冲突,所以更为重要的是考察接受福音的中国这一方——它决定了基督教信息如何传播,衡量宣教士对中国人的冲击如何。宣教事工中的两种文化,要么互相冲撞,要么彼此加强。基督教信息被翻译为中国人的习语,中国人则以言行直接或间接回应宣教士。

我们应考察多方面的宣教事业——医院、中小学校和大学;引介科学技术;个人性的交往联系;各种服务和慈善活动。宣教士所传信息的范围和限制,只能从他与中国人生活的许多具体遭遇中作出估量。然而对于历史学家而言,处理思想层面的课题有其特殊价值。尽管文字通常仅仅是修辞(而且是形式化的修辞),但文字也能反映价值观念。宣教士及其归信者的著作,特别是那些专为中国读者而写的著作,揭示了基督教和它所试图转变的中国人价值体系二者间众多的冲突与相融。

此类著作的一个宝库(特别是其出版的最初几年),正是周刊杂志《教会新报》(“Church News”)(译按:以下简称“新报”)。该报系由美国监理会(Methodist Church, South)宣教士林乐知(Young J. Allen,1836—1907)创刊于1868年。自1830年代以来,在华英美宣教士就创办了一些小型的中文刊物,登载宗教和世俗内容。<1> 不过,新报则是此种类型的有着长期发行历史的第一份中文刊物,最终发展为著名的《万国公报》(“Globe magazine”[1875—1883]和“Review of the times”[1889—1907])。尽管原先对刊物的设定是报道“教会新闻”的媒介,新报却登载了类型各异的事实性报道和评论文章,包括科学技术方面的题材和国内外世俗新闻。除此以外,特别是在其发刊的最初两年,该报向读者征文,讨论基督教和中国传统思想(尤其是儒教Confucianism)各自的优长。在该报第一期,林乐知说希望信徒和非信徒都能读到该报。1875年,新报更名为《万国公报》,公开吸引了广泛的读者群。

作为杂志编辑,林乐知为刊物定下基调。塑造他世界观的因素,包括他在美国接受的宗教和文化教育,及其在上海某个受西方影响的华人群体中获得的新经验。林乐知亲自撰写文章和得体的编者按,阐明公报的主要关怀。然而,正如林期待的那样,《教会新报》发刊的最初几年,最主要的作者群来自主流新教差会的华人牧师和教师。因此,该报反映了条约口岸开放后第一代(华人)基督徒的关切。这些关切并非仅仅是宣教士的关切。中国基督徒的观念,固然受其所获信仰之启发,亦为中国文化和社会环境所影响。像其他宣教士那样,林乐知想要教导中国人,但他也能从其中国作者那里学到东西。因此,林乐知后来提出的广义的基督教信息,就并非仅是其自身成长背景的产物。相反,它是林自身固有观念和中国基督徒的文化与社会观念二者间互动的结果。

林乐知的成长背景

林乐知来自佐治亚州斯塔尔斯维尔(Starsville)一处拥有种植园的家族,他是一名孤儿,深受旧南方最优秀的宗教和文化之影响。他受姨母照顾,很早就接触到信仰火热的循道宗(Methodism)。林后来回忆说,他15岁时听了一次布道,心神狂喜,“从教会越窗而出”。然而这个年轻人似乎(不久就)平静下来,因为三年后他成为埃默里学院(Emory College)一年级学生,学业出众,大学期间与玛丽·休斯顿(Mary Houston)秘密订婚,未婚妻即将从佐治亚州的卫斯理女子学院毕业。林乐知充分利用埃默里提供的均衡课程(balanced curriculum),学习数学、科学、希腊语、拉丁语和哲学。大学三年级时,他重燃以往的宗教热忱。受詹姆斯·科伊(James Caughey,1810—1891)所著《认真的循道宗》(Methodism in Earnest)一书启发——该书描述了加拿大、英格兰和爱尔兰的福音复兴聚会,林开始参加复兴聚会。在成为福音复兴阵营的一员之后,他在一份悔改祷告文中写道:“从今以后,我要在祷告和圣洁生活中将自己毫无保留地献给上帝,并且满心相信主将成就他所应许的。”<2>

尽管林乐知的基督教无疑属于当时盛行的福音派,然而他有足够的理性深入思考此类神学问题,比如为何恶会存在、永罚与相信上帝良善之间的调和。在一篇论文中,林推断“犯罪的能力”或者违背上帝,正是人之为道德行为人(moral agent)之所在。这就解释了人类犯罪的倾向,因为“若非完全清除人的才智和责任,将之贬为机器”<3>,否则这种犯罪的能力就不会消失。

尽管具备推理能力,林乐知的信仰仍然带有热情传播信仰和服侍的特征。他在1857年的日记中提到,爱与美德必然会从基督徒的属灵经历中流露出来。这一时期他写的一篇论文,考察了“上帝拯救普世所有人的意愿”。林乐知在他的房间里举行祷告聚会,为同学祈祷。1858年6月毕业后,他站在埃默里校园附近的一根旧原木上,一连数周带领复兴聚会。他后来回忆说,早在1856年,自己就有强烈的愿望“成为一名到远方去的宣教士”。大学毕业一个月后,林乐知迎娶玛丽·休斯顿,11月,这对新人参加了佐治亚州南方循道宗大会(the Georgia Conference of the Methodist Church, South)。主教乔治·F·皮尔斯(George F. Pierce)呼吁向海外宣教。林乐知起身回应道,他已为征召做好预备。站在讲台上的皮尔斯问道:“你觉得到中国去怎么样?”林乐知同意去中国,尽管这可能是他第一次想到要去中国。<4> 接下来的一年,他为宣教四处募款,然而几无所获,于是决定出售大部分财产,以资旅费。1859年12月,林乐知携妻从纽约起航。在这趟异常漫长的航行中,他们一起阅读古伯察(Abbé Evariste Huc,1813—1860)的《旅行》(Travels)一书,这可能是林乐知到那时为止详细阅读过的第一本谈论中国的书。同行的还有同教会中的另一对宣教士夫妇华美基一家(the Marquis L. Woods),后者来自北卡罗来纳州。一行人于1860年7月抵达上海。

林乐知在上海这一独特的新环境中的经历,促使其最终决定成为一名中文杂志的发行人和编辑,以及一名宣教士教育家。尽管在林乐知抵达上海之前,美南监理会只有三名美国宣教士成员,但该会最初还是计划派林去杭州开展宣教。然而1860年3月杭州被太平军占领,尽管叛乱者不久撤离,杭州依然动荡不安。1860年12月,林乐知前往杭州旅行,沿途所见满目疮痍、百姓遭殃,令他备感伤痛。一个月后,林偕另一位宣教士和一位翻译到访太平天国首府南京。他认为太平天国“是一场具有奉献精神的运动······有种种错误和残忍之举,毫无疑问是场叛乱”。返回上海后,林乐知对在太平天国劝人归主的前景表现出热情,认为“我们越是避开他们,这对上帝的事业就会越糟糕”。<5> 不过由于林乐知还在努力学习基础中文,他本人并没有为这项雄心勃勃的事业做好准备。此外,由于美国内战爆发,美国南方给宣教站和林乐知的资助中断,林扩展宣教事工也就无从谈起。宣教站三位早期成员离沪回国,只剩下林乐知和华美基,仅靠出租宣教站的房产勉强维持生计。由于难民涌入上海,租房需求旺盛。接下来两年,林乐知开始专心投入中文学习,到了1863年夏天,他已能在外国租界附近的城镇小会堂里用中文布道了。<6>

尽管只能生活在这个充斥着商人和难民(其中有穷人也有富人)的新兴口岸城市,林乐知常怀到内地去的想法。1862年初,战乱已蔓延至上海近郊,不过到了次年夏天,清军打了几场胜仗,江苏东南部大部分地区恢复了秩序。林乐知经常出城到附近的乡村小镇布道。这一年9月,他用从上海外国人社区募集到的捐款,为两处重要的乡镇建立了“巡回布道制”。这两处乡镇,也就是南翔和嘉定,位于上海口岸半径30英里范围内。两地各租用一间房子,用作礼拜堂,由当地助手照管。林乐知相信巡回布道能够让他的宣教团“将我们自己与当地人认同,在他们中间安家”,他自己一个月至少有一次会亲自去南翔和嘉定布道。

然而从上海获得的经验,很快就让他相信,宣教工作的重心应该放在其他方面。像其他宣教士那样,林乐知渴望“更大范围和更多地收获灵魂,引人归信”。在1864—1868年四年期间,他确信福音宣讲和巡回布道并非宣教工作的唯一途径。林乐知仍然相信,正是上帝的爱“借着圣灵引导我,来到这片异教之地,并且单单是上帝的爱和圣灵,使我能够继续做主工,或者说顺利做成那些讨主喜悦的事情”。<7> 然而,此时他已将科学和西方与中国的接触,看作上帝启示的一部分,由此主张一种更宽泛的宣教事工观。

林乐知的新观念在一定程度上受到他所从事的世俗工作的激发。1863—1864年冬,宣教团因为收到的房租锐减而深陷财务困境,原因是来自苏州地区的难民,因清军收复失地而返回故里。为了养家糊口,林乐知接受了一份只工作半天的教职,在上海广方言馆教英语。该馆是清政府在上海建立的第一所旨在教授外国语言、数学和科学的官办学校。<8> 甚至在接受这份聘任之前,林乐知就有兴趣更多了解中国人的知识传统。他一度感到沮丧:布道不见成功,来听他讲道的人愚钝不敏,其中大多数是他的教堂临街晃悠的闲汉。林乐知发现,谈话只有引入中国谚语格言,才能引起中国人的兴趣。“只要用《圣经》来陈述和阐释福音,他们就似乎显得无精打采,漠不关心,但是如果引入他们熟悉的格言警句,他们似乎就很高兴,全神贯注地听道。”1864年1月,林乐知重读《三字经》,发现这本简单的启蒙读物,“其编撰所包含的知识和体系,比我之前承认的更多”。他后来与上海广方言馆的关系,令他对儒生文人的知识结构更感好奇。他在1864年4月写道:“通过直接接触中国文人社会中的上流阶级,可以获得大量有价值的经验和观察。”<9> 林乐知开始认真阅读中国经典和历代史志,在接下来的两三年中大幅提高了中文水平。

随着时间的流逝,林乐知发现自己的注意力从中国经典著作,转向继续学习他此前在埃默里学院学到的科学知识。在上海广方言馆任教期间,林乐知发现他的学生和同事对科学比对英语更感兴趣。因为方言馆还未开设科学课程,有时候学生会向他请教化学和电学方面的问题。尽管林乐知与这所官办学堂的第一份合同仅仅在半年后就到期了,但他发现自己即便在教学工作结束之后,还在家中为中国友人演示化学实验。<10> 直到1867年1月再次任教上海广方言馆之前,林乐知仍然没有收到来自美国母会的汇款,只能靠做兼职工作勉强维持生计。他一度做过商业公司经纪人,有时在上海工部局充当翻译。<11> 然而,林乐知始终在思考如何以知识理性的方法来推进拯救中国人,这种方法也就是借由科学和圣经信息的联合来冲击中国人的思想。到了1866年末,林乐知已做好预备,要向母会宣教董事会提出有关宣教事工的新建议。

林乐知确信,以往旧式的布道不会争取到大量中国人。“目前我们只是讨论救恩论。即便我们能够在辩论中取胜,他们仍然安之若素,不予采信。”将其成功归信的前景“确实暗淡,除非做出一些改变”。比如,自1860年以来,林乐知仅仅给七名中国人施洗。1866年,监理会教会共有20名声誉良好的中国基督徒成员,其余则“因恶行、奸淫、吸鸦片和经常不守安息日而被逐出教会”。然而林乐知也有受激励之处,“许多上流社会人士乐意利用外来学说,只要这些学说不是排他性的基督教······他们也接受有用的艺术和科学”。林认为,为了训练优秀的“本地代理人”,接触到普通中国人,宣教团应开始着手制定一项有力的教育计划,包括出版文字读物。“我们必须有学校、老师、本地代理人、书籍、传单,还要提供补助,让宣教士能够翻译有用书籍,使学校受益。或者用其他办法给这个民族留下印象,在其中扎根。”学校必须教科学。林乐知研究过中国传统经典,确信中国人中不仅佛教徒和道教徒,而且包括儒生,“对最简单的自然哲学、化学和天文学定律一无所知,就如他们含糊的概念、愚昧的迷信和礼仪······完全证明的那样”。对于“根除和摧毁他们关于世界和自然的观念学说而言”,科学知识尤有价值。林乐知写道:“神迹的时代已经过去,然而在中国被巧妙阐释的科学,则几乎所向披靡,令人惊奇。”<12>

由于美国监理会长期以来无法向国外宣教团投入大量资源,林乐知这一“全面且有效的”计划不过是愿景。17年后,林乐知担任监理会在华宣教团的监督,成功建立起一套学校体系和一所书院。<13> 与此同时,1867年1月,林乐知重返上海广方言馆教授英语,他相信“对于宣教士来说,自己踏入了可以发挥影响力的有趣且有利之地”。同年3月,宣教团收到母会自美国内战后寄来的第一笔汇款,总数为297英镑。这笔钱大部分用于偿还宣教团欠下的债务。剩下的钱,林乐知和同事蓝柏(James W. Lambuth)——后者于1866年末回到上海,接替回国的华美基——用来开办两间小型“走读学校”(day schools),每间学校配有一名中国人助手,教10个学生。<14>

林乐知继续进行他的中国研究。1867年夏,他能够根据从正史中收集的材料,写了一篇篇幅不大的学术文章,讨论中国棉花种植的历史。<15> 同时他也沉浸于研究化学和电学,家里的小实验室就安置有一台配备伏打电池的电磁机。林乐知乐意向朋友和学生演示科学设备如何工作。“我会解释所呈现的现象,努力表明他们许多迷信观念中包含的愚昧和错误······因此,如果可能的话,扩宽通往他们心灵的真理之路。”林的方法是先阐述科学原理,然后再试图加以证明。一开始,“就必须对付事物的基本原理,好让中国人清楚明白这些原理的真实”。但阐释基本原理必须紧接着提供证据:“仅仅作出肯定却没有证据,这是不够的。”当林乐知带学生参观给上海提供照明的法国煤气厂时,他发现学生们“惊讶得目瞪口呆,因为这些设备展现的进步,远超他们已有认知的规模。”在下午布道的时候,林乐知利用科学知识来支持基督教教义。比如,1867年4月,林乐知在结束一场为时短暂的天文学讲座后,指出“中国人对月食的论证,其中有荒谬之处,然后又谈及宇宙等等,以及······造物主上帝的伟大”。然而,观众似乎没有留下什么深刻印象,正如讲座结束后林乐知的本地助手所说:“遗憾的是他们理解不了,如果能理解,他们一定会相信基督教义,成为基督徒。”在另一个场合,也是面对下方的听众演讲,林乐知阐述了他的儒教观,这也是他一直在构建的观念。他认为基督教是上帝的话,“一位全知上帝使之适应它要达至的目标和结果。”相反,儒教是人构建发展出来的。既然“人无法理解自身,那么他所提出的教义,又如何能触及生命的主因并使人更新呢?”<16>

林乐知仍然感到沮丧,因为宣教事工缺乏效率。他看到在上海“无论富人穷人、身穿长袍的人和衣着褴褛之人、美貌的和丑陋的、庄重的和粗俗的、有道德的和败坏的,一切可能的对立和多样,彼此混杂起来,一起敬拜那些可憎的偶像。”回到他关于教育的想法,林乐知看到个人影响力背后的极大优势,而这种个人影响力是宣教士和教师通过学生及其家庭所施加的。接触中国妇女的宣教事工进展缓慢,这经常让林乐知感到沮丧。“妇女比男人会更温柔、由衷诚实地爱真理,因为男人们听了就忘,冷漠又刚硬。在中国,唯有妇女尚存对真理的好感和亲切体认,缺少这些,她们就会依赖迷信。”<17>

妇女宣教事工是林乐知后期事业的主要关注之一。同时,利用身为上海广方言馆教师的有利条件,他将注意力放在接触文人群体。尽管常感沮丧,然而林乐知也在中国士人(至少是在上海的学者文士中)对科学和技术展现的兴趣中看到了希望。1867年3月,他兴奋地听说恭亲王支持一项重要改革,大意是鼓励包括翰林院成员在内的科举考试高阶功名的获得者,入读北京同文馆即将开设的“天文算学”馆。林乐知让他的学生们研究有关这项提案的布告和奏折,将其看作“中国好日子到来的征兆”。尽管恭亲王的计划遭到朝廷官僚士大夫的坚决反对,林乐知在当年年底还是颇受激励,因为清廷决定派蒲安臣(Anson Burlingame,1820—1870)——这位已退休的美国驻华公使——为使节,代表自己出访西方各国。林乐知把蒲安臣使团看作中国“朝着承认各国兄弟情谊迈出的第一步”,他期待这一承认不仅会使贸易扩大,还会让清政府更多了解世界。他写道:“知识就是力量。它最终会以悄无声息的方式改变皇帝的思想。”<18>

蒲安臣使团,连同上海新闻界关于即将举行的中英条约修订的讨论,促使林乐知思考中西之间的一般关系。自打来到上海,他常为许多西方商人和冒险家的不光彩之举感到苦恼,对此类行为给宣教事工带来的有害影响深感遗憾:“最卑鄙的行为对所有人都有影响,并且严重贬低了我们的影响力和声誉。”林乐知希望中西条约得以修订,以便在中国人看来,宣教士的权利和商人的权利没有关系,也就是说,福音传播的历史和“商业的历史能够分开”。然而,他也认识到,借助西方国家主要出于贸易目的缔结的条约,在华宣教事工才有可能开展,而且商业本身也有益于中国人,因为它“增加从事商业的国家之物质资源,使其民众的思想得到更新、活跃和启迪”。<19> 秉此态度,林乐知于1868年5月受雇担任《上海新报》的编辑。这份报纸每周出三期,是上海外国人中的一份主要报纸《字林西报》(North-China Daily News)的中文版。《上海新报》第一任主编为林乐知的同事华美德,继任者为傅兰雅(John Fryer,1839—1928),后者于1868年5月去职,到江南制造局任翻译。考虑到不断壮大的家庭需要额外收入,林乐知同意接替傅兰雅的职位。<20> 他将之前计划每周福音布道的次数减为隔天一次,然后一周用三个下午投入报纸编辑。这份报纸发行量仅为350份,主要在当地华商中间流通。在华人助手的协助下,林乐知在这份报纸上刊登了国内外新闻简报,不时还有社论。他后来评述说这些文字“完全不偏不倚,不站在西方人一边,也不鄙薄中国友人”。 <21>

创办《教会新报》

为这家商业性报纸工作了四个月之后,林乐知创办了自己的刊物《教会新报》,直到1871年1月,他才退出《上海新报》。林后来回忆,1867年的某个时候,在上海某次有几个新教团体参加的宣教士会议上,他谈到创办一份宗教性质刊物的想法,而且这份刊物可以被“我们通常影响所及之外”的中国人读到。<22> 担任《上海新报》编辑的经历,让林乐知将这一想法落实下来。《教会新报》第一期于1868年9月5日问世,由美华书馆(American Presbyterian Mission Press)活字排印。林乐知的这项冒险事业得到其他差会团体的鼓励,几个城市中主要宗派的宣教士帮助刊物约稿和订阅。然而从一开始,他就独自负责杂志的编辑和运营。杂志以“林华书院”(Lin-hua Academy)——林乐知新造的带有学术色彩的词汇——的名义出版,后者位于林乐知的住宅。艾伦(Allen)以“林乐知”为中文笔名,雇用了两名华人助手专任其事。他亲自担起杂志的财务责任。杂志创刊第一年年末,发行量从最初的200份增加到700份,订阅杂志的收入(每年墨西哥银元1元)仍不足支付编辑和制作成本。<23>

因为想让大多数文人和基督徒都能读到这份刊物,林乐知所面临的问题,就是如何接近有学问的中国人。他向文盲和半文盲布道时,经常援引中国谚语。现在,他想从一个更为精巧复杂的中国人参照点(point of reference),来向他的读者们呈现基督教。

林乐知为新报拟定的计划,反映出他自己的信念,也即科学和与西方连接有利于推动在华基督教事业。他试图用一些有趣之物(比如蝎子、短吻鳄、飞鱼)的插图来激发读者的兴趣,每幅图后面间接提及中国文学,并且通常配有简单的科学说明。<24> 杂志登载有关科学仪器的文章(其中包括电报、显微镜和望眼镜),以及天文学和地理学方面的文章。从第四期开始,丁韪良(W. A. P. Martin)编写的化学教材(已于1867年在北京出版)其中部分内容在杂志刊出。《教会新报》有时也会报道在华主要新教宣教团的活动。<25> 在现场的宣教士和信徒报道了反对宣教士的重大教案。新报经常全文转载中国有关宣教士的官方公告。此外,该刊从一开始就定期刊登国内外的世俗新闻,尤其是中国对外关系的发展,以及中国和西方国家的技术进步。该报还密切关注蒲安臣使团在美国和欧洲受到的接待。关于西方科技进步的报道连篇累牍,其中一些话题包括美国铁路里程、苏伊士运河,以及连接欧洲和美国、非洲、印度的电报电缆。中国出现的改革标志受到称赞,比如江南制造局成功建造一艘轮船,或者总理衙门授予上海广方言馆的毕业生官阶。

林乐知深信,让这些信息激发中国人思考自然界以及中国在万国中的位置,会搅动中国人的思想,从而使其更容易接受基督教的教义。但他也认识到,这些教义本身也需要以某种形式呈现,好让文人读者能够理解吸收。要达此目的,林乐知主要依靠新教宣教团中的华人布道者和教师。1860年代末,这类华人布道者和教师居住在中国16个港口和城市,再加上香港,人数超过300名。<26> 在《教会新报》第一期,林乐知邀请中国基督徒撰文交流关于解释圣经的看法,回答非信徒提出的问题,比如“人点灯,不放在斗底下”(太5:15)。<27> 事实上,该刊头两年(从1868年9月到1870年8月),差不多有12名宣教士撰写宗教性文章,但并非每个宣教士都踊跃投稿,林乐知和丁韪良除外。二人创作的关于爱、感恩和其他美德的系列寓言故事,在1870年4月初的《教会新报》上重载。该报刊登的基督教文章,大部分至少在头两年出自华人基督徒笔下,他们回应了林乐知撰写文章和评论的邀请。

中国基督徒所写的文章,包括个人宗教经验的描述、用规范的中文风格撰写的圣诗、最近离世的华人信徒的传记,以及写给离世或回国的西方宣教士的颂词。不过,林乐知的策略是,鼓励创作讨论基督教思想的文章,这类文章的语言不限于圣经术语,要使用中国哲学概念。新报早期很少刊登有关佛教和道教理论探讨的文章,经常报道有关佛教和道教神职人员劣迹和迷信荒唐之举的新闻。比如宁波附近的某些村民密谋在一间寺庙安排一次“神迹”,然而当其中一人被同伙杀害后,他们的诡计就暴露了。<28> 然而,林乐知似乎特别关注更具理性倾向的文人士子,他引导作者讨论基督教和儒教之间的差异与相容。

基督教与儒教

早在创办新报之前,林乐知在与一两位受过良好教育的归信者共事中,就尝试选用中文术语来传达基督教信息。<29> 杂志第6期刊登了许维傪(监理会信徒)写的一篇文章,内中提到他从林乐知和蓝柏那里学到两个基本概念:“无隐”和“广爱”。<30> 这两个概念包含的基本圣经教训是:经悔改以及认识基督和圣灵而得救,从而将人的“自私放纵”转变为爱上帝和爱人。为了有效表达这一观点,许引用了儒家“仁”和“义”的概念。他在文中写道:“盖广爱者仁之纲也,无隐者义之维也。爱私而好隐者罪之端也,无隐而广爱者惟道是乐。”虽然不清楚林乐知本人是否有份于此种观念的形成,但他无疑鼓励许维傪用这种方式写作。

宁波一位名叫周国光的牧师,在新报第7期发表一篇短文,其中提到“儒道虽正,而耶稣之道尚出于儒道之上”。<31> 林乐知注意到这篇短文,利用一位华人非信徒写给他的长信,就这个主题发起广泛讨论。这封信发表于该报第9期,对基督教并非完全抱有敌意。作者署名“苏郡劫餘子”,声称他偶然读到基督教书籍,从而认为西方人的信仰值得中国人善待。他看到基督教可以在某些地方补儒教之不足,却又主张总体而言,基督教中没有什么重要的东西是在儒教中找不到的。“其教(基督教)之大纲总不逾仁义二字。”作者进而反驳说,基督教的某些信仰实践,要么违反儒教的规矩,要么达不到儒教标准。他批评基督徒不孝:信徒被禁止参加祭祖,一些基督徒还和教会一起违逆父母的意愿。劫餘子也发现中国信徒缺乏文化素养:“偶或提及古时旧典则赧尔茫然。”这位作者乐见教会学校雇佣生员(通过第一级科举考试获得功名的人)教儒家经典,指导学生写八股文,故而建议圣经只需在星期天教读。对于这些有趣的想法,林乐知写了一条编者按,邀请基督徒回应。<32>

接下来的七个月,该报登载了九篇回应劫餘子的文章,其中仅有一篇出自上海美南浸信会宣教士晏玛太(Matthew T. Yates,1819—1888)笔下。晏文包括两部分,发表于这位非基督徒批评者的来信见报仅仅两周之后。这位宣教士指出两种信条的基本差异:儒教完全依赖“人力”实现道德,而关注永生的基督徒则从“有灵气以感化”来获得道德情感。道德从基督徒的经历中自然流露出来,这一结果则要归因于上帝的恩典和人的信心,也就是相信基督的自我牺牲,以及圣灵回应信徒的祈祷而持续地代求。与之相反,儒家认为道德就是命令,人要独自遵守。人被鼓励陶育其本性,可是他的本性并不自然而然倾向仁义。“儒者教人率性而难率,教人明德而难明。”晏氏写道,自孔子以来,诵其诗读其书者不可胜数,然而“果能修德行义者罕有其人”。<33>

在回复劫餘子的其他八篇文章中,华人作者的立场与晏玛太近似。南京的朱杏舟和汉口的朱师堂,使用“天道”一词描述基督教,与儒教的“人道”相对。居住在上海的文人基督徒王光启声称,儒家经典《大学》中的一段话就已暗示属灵之物的存在:“物有本末。”正是宋儒朱熹误将“本”等同于人自己努力“明德”,也就是说,理解和发展他自己的本性。<34> 其他回应劫餘子的中国人哲理性稍逊,他们更为关注对方针对基督徒的具体批评。尽管这些作者的观点未必深刻,然而他们都站在坚定的基督教立场,反对他们所谓的儒家道德文化贫乏的形式主义。

所有回应劫餘子的中国作者都认为,对于基督徒来说,顺服上帝是最重要的,其重要性超过“具文”。他们捍卫基督教禁止祭祖,解释说基督教并不反对孝道本身,“孝敬父母”毕竟是圣经的诫命。<35> 可是,真正的孝亲之情必须在双亲活着的时候表现出来,向死者献祭(祭祖)不仅是偶像崇拜,也是虚伪的。周国光写道:“即宁波一处之从事于祭祀者,不知其几千万人而孝子有几人耶?苟以祭祀为真可孝,则华人尽孝子矣。嗟乎!而何以目前竟未遇一孝子也耶?”<36> 劫餘子声称,祖先崇拜源于人之本性,也就是“报恩”的自然倾向。博学多识的基督徒王光启则拿出训诂证据,表明在古代周朝,正如圣经记载的时代那样,献祭的对象不是死者,而是神明,尽管有时候采用活人献祭。<37> 这位作者劝勉读者说,真正有价值的献祭正在于日常间对在世父母的关心。

此外,父母并非人之终极效忠对象。撰文回应劫餘子的作者们赞同此举,即想要成为基督徒的人加入教会前,应先和父母商量。但在要得到父母的同意显然很困难的情形下,就必须遵守信仰的命令。南京布道者朱杏舟使用类比说,皇帝的命令比父母的意愿更重要,这一优先秩序在晚清中国被普遍接受。朱认为甚至君主的意愿也必须遵从上帝的意愿。<38> 宁波牧师周国光声称,“故我等平生专以一心事之(上帝),下则以孝双亲,泛爱众。”然而他强调优先秩序:“夫父母之言原当听从矣。天地间一大父,即独一真神,其命令更当听从。”一位居住在汉口的匿名信徒,引用了一节包含命令的经文:“爱父母过于爱我的,不配作我的门徒”(太10:37)。北京英国长老会的陈松庐发出警告,若有人听从父亲或兄长,“背灵魂大父”,将步入危险。<39>

如果说孝顺的义务必须服从于更为重要的考量,那么文学修养也如是。后者要么是起修饰作用的,要么仅仅是达致世俗目的的工具。所有回应劫餘子的作者,都对他的这一暗示感到气愤,也即基督徒缺乏教养,言语粗俗。汉口的朱师堂写道:“吾道以质胜文为美,非美虚空之文字。”陈松庐补充说,“救其灵魂为要事,不恃学问之力,乃恃诚实之意与圣神之能。”周国光和张鼎,这两位作者发现基督徒精通中国文献有益,只要他们信仰坚固。周写道:“博雅与粗鄙均须圣灵之感化而后可。”所有作者都拒绝这项建议,即教会学校应该只在星期天教圣经。周国光观察到,除了教圣经,一些教会学校实际上开设的课程包括儒家经典、天文学、数学、地理学和自然史。无论是周还是张鼎,都不反对学校聘请生员或应试士子。其他人则持反对意见。汉口这位匿名信徒评论道:“诗书文艺等,钓名之饵,未足重轻。”朱师堂不反对基督教学校教儒家经典,但坚持认为这样做仅仅是为了帮助学生学习如何读写,不为“功名”。<40>

基督教伦理与中国文化

中国基督徒对劫餘子的批评,想必会让林乐知感到满意。然而林仍继续寻找传播基督教的更有效的方法。在其创刊当年下半年的出刊中,新报继续刊登科普文章和强调科技进步与中西关系的新闻,不过选材方面的另一个重点显而易见。甚至在其创刊最初半年,新报就已刊登反映福音派社会关怀的新闻评论,猛烈抨击上海的妓院和赌场,就如抨击佛教和道教节日期间上演的偶像崇拜那样。中国官员偶尔的慈善之举,比如上海道台应宝时(1821—1890)捐款救济老人,得到该报称赞。<41> 其中有些文章描述了吸食鸦片的罪恶,提供戒掉烟瘾的草药配方。然而,自1869年4月开始,关于人道主义事业的文章数量明显增加了。虽说有关医院的描述出现较早,但现在也出现了对差会赞助下的大量慈善机构的报道,比如禁烟社、盲人院、“义塾”。新报也以自身的名义呼吁收容乞丐,救济平民。<42> 接下来几个月发刊的文章中,这类内容大为增加,同时杂志也登文进一步讨论基督教和儒教各自的优点。

这次讨论延续了之前对劫餘子的回应,只是将焦点转到儒教本身的缺点。中国基督徒在对劫餘子来信的评论中,主张人应首先对上帝忠诚,但他们并没有暗地里攻击儒家的忠诚。事实上,几位作者此时敦促读者诚实履行“五伦”规定的义务,特别是孝道。<43> 不过,新报的投稿者仍然坚持攻击儒家行为中的形式主义和假冒伪善。儒生文士没能达到他们声称的标准,有两个原因:与儒教有关的文化培育沉闷且有害,而理学正统的形而上学体系则被认为灵性败坏。

尽管不少新报的作者写古文和骈句,其中大部分可能出自教会学校教师们的手笔,其他人则反对鼓励这种文学形式的文化。福州牧师张鼎不反对基督徒学习中国传统经典文献,但他认为科举考试所要求的过多文学训练,会给学生带来有害影响:“(为了写八股文而从儒家经典中)寻章摘句何补身心?”此外,每个学生从小就要练习的死记硬背会伤害学生的才能,好比“萌蘖之生,能不斧伤斤伐?”张鼎看出文学训练和儒生的傲慢虚伪之间有明确的关联。“或恃己见而遏人能,或衔己长而攻人短。”而且,最有文化之人通常最为残酷不仁。“外貌虽慈祥,徒巧言而矜语,中情多忿狠,好潜贼而阴谋,诸此愆尤岂循道义?问平日讲孝弟忠信,岂其然乎?”署名为“劝善子”的中国基督徒认同张鼎的观点。他进一步说道,自将孔孟之书定为考试取材的标准,儒家经典就已沦为士子追求个人显达的工具。“读书识字专务功名,博古通今希求利达。”<44>

张鼎和劝善子攻击科举制支撑的精英文化,而其他作者则站在基督教立场批评理学的形而上学信条——只是未作详细考察,然而却代表某种情绪。在他们看来,宋儒程颐(1033—1107)、朱熹(1130—1200)阐述的“理”和“气”,被用来支持迷信,这些迷信败坏了中国人的思想和行为。汉口的“辨正子”(笔名)惊呼:“吁!吾不意理气之为说其流害至于斯极也!”他谴责理学窒息人的思想,导致官僚士大夫玩忽职守,百姓因此遭殃。“哀哉!锢蔽痛哉!”个中原因要追溯到以人为本因而也是以自我为中心的哲学。“子臣弟友、修齐治平,徒托空言,难副盛名。”芝罘浸信会信徒郑雨人解释道,对于朱熹而言,理气和阴阳这两种宇宙力量相关联。这位受人敬仰的圣人有言:“鬼者阴之灵也,神者阳之灵也。”郑从中看出“自相矛盾”,因为“若以阴阳之气断作鬼神之灵,则阴阳乃鬼神之别名,鬼神即阴阳之本体。”<45> 这样一来,理学概念为一种错误的宇宙论提供支持,剥夺了人真正的灵性资源。

中国基督徒坚称,这种灵性资源存在于基督教的教训中,特别是存在于爱(英王钦定本圣经作charity)这一观念中。儒家思想和文化实际上鼓励自我追求,基督教伦理则基于一种明确的灵性热望,试图超越自我。1869年2月到11月,新报刊登了七篇以基督徒的爱为主题的文章,其中四篇出自林乐知带领归信的许维傪。这些文章用圣经语言和中文习语给“爱”下定义。

在新报创办不久的某一期中,许维傪就使用“无隐”和“广爱”来总结基督教教义。<46> 在发表于1869年2月的两篇文章中,许对“爱”的来源和运作做了解释。“人心素昧义,力素弱,是必爰求保惠师来开化护卫。”上帝的爱借着基督被钉十字架而传递开来。因此,那些悔改的人必须“邀圣灵感化,去我邪思······循主诫,尚和平,自卑广爱”。爱要充满人的言行。“既充实于爱,则悟于灵,达于言返于信,致于行”。<47>

就儒家文化而言,基督教的爱要除去儒家文人事业目标中的自私野心,因为基督教的爱对人类,尤其是对人的灵魂和普遍幸福有更广泛的关怀。登州长老会的林青山认为,每个得救的人对其他人负有责任。“爱主者必爱主之人矣。主以我罪为己任,我以主道为谁任乎?罪身既被主赎,此身将谓谁之身乎?既为主身,将为谁之用乎?”因此,自我要降服于主,而主的命令是服侍其他人、服侍主。一位来自芝罘的基督徒,署名“知罪子”撰文详论“爱人如己”这一诫命。作者解释说,“爱主者必先爱人”。<48> 许维傪再次加入这场讨论,补充说爱人是在喜悦中对上帝之爱的某种偿还。“爱人是人不得不做的事情”;这种情感“发自内心”。许解释说,基督教的爱不排除“爱己”,因为这里唯一的问题是重生的自己,这是耶稣复活之后重新获得的自己。基督教并不教导佛教那样的涅槃消除自我,它对牺牲的看法也不同于许归诸古代哲学家墨子所主张的“无我”。基督徒不消除自我,而是寻求自我的重生,然而一种宽广的爱自然由重生发出。许借用儒家的术语,将基督教的爱描述为“公”(重视公共利益),反对“私”(自私自利)。<49>

<1> Suzanne Wilson Barnett, “Protestant Expansion and Chinese Views of the West,” Modern Asian Studies 6.2: 129-149 (April 1972).

<2> Allen to George W. Yarborough, Feb. 19, 1897, AM; Allen, “Notes from Emory,” Jan. 24, Nov. 9, 1856, AM; James Caughey, Methodism in Earnest (Nashville, E. Stevenson and F. A. Owen for the Methodist Episcopal Church, South, 1854); W. J. Townsend, H. B. Workman, and George Eayrs, A New History of Methodism (London, Hodder and Stoughton, 1909), p. 545.

<3> Allen, “At Emory College, 1857,” AM.

<4> Allen, “Young J. Allen, Missionary to China,” Jan. 11, 1896, p. 2, AM; Harold Mann, Atticus Greene Haygood (Athens, University of Georgia Press, 1965), pp. 21-22; H. M. Bullock, A History of Emory University (Nashville, Parthenon Press, 1936), p. 98; “Allen to Dr. Young,” Apr. 12, 1884, in the Christian Advocate (Nashville, May 31, 1884), p. 11.

<5> Allen to Mrs. J. W. Talley, May 30, 1861, in Warren A. Candler, Young J. Allen: The Man Who Seeded China (Nashville, Cokesbury Press, 1931), pp.73-76.

<6> Allen to George F. Pierce, Jan. 1, 1864, AM; Allen, Diary, Jan. 14, 1864, AM.

<7> Allen to George F. Pierce, Jan. 1, 1864, AM; Allen, Diary, Apr. 7, 1864, AM; Allen to Edward W. Sehon, Dec. 7, 1866, AM; Allen, Diary, Mar. 19, June 19, 1867, AM.

<8> Allen, Diary, Feb. 24, 1864, AM; Knight Biggerstaff, The Earliest Modern Government Schools in China (Ithaca, Cornell University Press, 1961), pp. 160-164.

<9> Allen, Diary, Jan. 9, Feb. 11, 12, Apr. 13, 1864, AM.

<10> Allen, Diary, Nov. 25, 1864; Allen to Edward W. Sehon, Dec. 7, 1866, AM.

<11> Allen to unknown, June 15, 1870, in Candler, Allen, p. 82; Mellie Allen Loehr, “Young J. Allen,” p.9, AM; W. B. Nance, Soochow University (New York, United Board for Christian Higher Learning in Asia, 1956), p. 17.

<12> Allen to Edward W. Sehon, Dec. 7, 1866, AM; Allen, Diary, Apr. 13, 1864, AM.

<13>1881年,林乐知担任美国监理会在华宣教团的监督,不久便制定一套三级教育体系。他计划第一级开办一所男童小学,一所女童小学;第二级为两所高中;第三级为一所学院。这所学院连同两所高中合并为世人所熟知的中西书院。学校开设英语、中国传统经典、宗教和科学课程。超过140名学生被录取入读中西书院,至少在1895年之前,也就是林乐知辞去书院监院一职的这一年之前,学生人数仍然保持稳定。

<14> “Missionary Intelligence,” The Missionary Recorder 1:15 (April 1867); Allen, Diary, Apr. 2, 1867, AM.

<15> Long Loh Chi (林乐知), “A Few Notes on Cotton Production in China,” The Missionary Recorder 1: 56-58 (July 1867). 居住在宁波的James Meadows在The Missionary Recorder 10月份出刊的那一期,撰文批评林乐知的这篇文章,对于一份宣教士刊物来说过于世俗。林后来在发表于《万国公报》(9:247a-b[1876年12月16日],9:260[1876年12月23日],9:331[1877年1月27日])的一系列文章中,谈及棉花生产在中国经济中的角色,扩充了他对这个问题的看法。

<16> Allen, Diary, Mar. 4, Apr. 20, 29, May 20, Sept. 29, 1867, AM.

<17> Allen, Diary, Feb. 5, Dec. 5, 1867.

<18> Allen, Diary, Mar. 13, Apr. 25, 1867; Allen to E.H. Myers, SCA (Aug. 16, 1867), p. 130; Allen to Myers, SCA (Mar. 20, 1868), p. 46.

<19> Allen to E. H. Myers, Jan. 1, 1868, SCA (Mar. 27, 1868), p. 50; Allen, “Mental Memorandum, 1868,” AM.

<20> Allen, Diary, May 1, 1868, AM; Roswell S. Britton, The Chinese Periodical Press, 1800-1912 (Shanghai, Kelly and Walsh, 1933), pp. 49, 52; Allen to E. H. Myers, Dec. 9, 1868, SCA (Feb. 26, 1869), p. 34.

<21>《教会新报》4:120b(1872年2月10日)。

<22> I.G. John, Methodist Handbook of Missions (Nashville, Southern Methodist Publishing House, 1893), p. 197. John引用了林乐知1870年代某个时候写的一封信。

<23> Rudolf Lowenthal, The Religious Periodical Press in China (Peking, The Synodal Commission in China, 1940), p. 77.

<24>《教会新报》尚未提及的文章,参见Adrian A. Bennett, comp., “Research Guide to the Chiao-hui hsin-pao and the Early Wan-kou kung-pao, 1868-1883” (in preparation)。

<25>这些报道尤其包括英美国家的循道会、长老会、浸信会和公理会团体,以及英国国教和圣公会宣教团。

<26>《教会新报》2:2b-3(1869年9月4日)。13个港口城市、香港、北京、苏州和杭州,以及没有报道的“各种地方”,都包括进以下数字中:受按立的华人牧师,19人;未按立的华人布道者(讲书),可能也包括教师,316人;附近村镇的布道者,306人。《教会新报》1:4a-b(1868年9月5日)。

<27>《教会新报》1:3b(1868年9月5日)。

<28>《教会新报》1:146b(1869年4月24日)。

<29>除了许维傪之外,另一位监理会信徒(笔名“持平叟”)也经常给《教会新报》写稿。宣教团的另外两位信徒则不常供稿。

<30>《教会新报》1:22a-b(1868年10月10日)。许维傪的文章署名微叅子。其别名,参见《教会新报》1:91b(1869年1月30日)。1868年10月10日这一期的英文版目录,有一处提到许是南京本地人,任教于林乐知和蓝柏1867年在上海创办的两所教会学校之一。

<31>《教会新报》1:25b(1868年10月17日)。

<32>《教会新报》1:33b-34a(1868年10月31日)。

<33>《教会新报》1:41a-b(1868年11月14日)。晏玛太写这篇文章时署名为“上海浸会晏教师”。其真实身份见《教会新报》1:18b(1868年10月3日);Alexander Wylie, Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese (Shanghai, American Presbyterian Mission Press, 1867), p. 167.此处的讨论依据九篇针对劫餘子的回应文章,它们刊载于该报1868年11月至1869年5月各期。此后该报又发表了王光启的一篇回应文章。见《教会新报》2:201b-203(1870年6月8日)。

<34>《教会新报》1:45b(1868年11月21日),1:71b(1869年1月2日),1:121(1869年3月20日)。参见 James Legge, trans., The Chinese Classics (Hongkong University Press, 1966), I, 357。王光启,又名王逸华,系一位六十多岁的文人,著有两本关于基督教的书,其中一本为《天道明灯》。《教会新报》1:170b(1869年5月29日),2:204(1870年6月18日)。

<35>在回应劫餘子的作者中,唯一对“孝”这一概念语气不够尊重的是广东的梁柱臣。“论父母即夫妇耳,原始上帝只造夫妇,未尝造父母。”《教会新报》1:151(1869年5月1日)。这种反对传统观念的说辞在《教会新报》的作者中并不常见。

<36>《教会新报》1:54b(1868年12月5日)。

<37>《教会新报》1:131(1869年4月3日)。

<38>《教会新报》1:45b。

<39>《教会新报》1:54b(1868年12月5日),1:58b(1868年12月12日),1:62b(1868年12月19日),1:106 (1869年2月27日)。

<40>《教会新报》1:76(1868年1月9日),1:106b(1869年2月27日),1:58b-59(1868年12月12日),1: 116(1869年3月13日),1:67a-b(1868年12月26日),1:76b(1869年1月9日)。

<41>《教会新报》1:33(1868年10月24日)。译按:经查,“1:33”应为“1:32b”。

<42>尤其参见《教会新报》1:134(1869年4月3日),1:141(1869年4月17日),1:146,149(1869年4月24日)。

<43>比如《教会新报》1:140b(1869年4月27日),1:161b-162(1869年5月15日),2:25b(1869年10月2日),2:103b-104(1870年1月22日)。自1869—1870年冬始,在反基督教骚动的压力下,该报刊载大量文章,辩称儒家经典也教导基督教的伦理规范。

<44>《教会新报》1:151(1869年5月1日),1:215b(1869年8月7日)。张鼎自称知非子。劝善子据称从芝罘来稿。

<45>《教会新报》1:161(1869年5月15日),1:201b(1869年7月10日)。

<46>许讨论“无隐”和“广爱”这两个概念的文章,激起芝罘一位浸信会信徒郑必登的热烈回应。此人说自己从事“(海关)税务工作”。郑写道,这两个概念使他明白了圣经教义的本质。《教会新报》1:81(1869年1月16日)。

<47>《教会新报》1:95b(1869年2月6日),1:107(1869年2月27日)。许维傪在两篇文章中均署名“爱光生”。(译按:查《教会新报》,两文之一“爱光生论”署名为“爱光生”,“弃暗就光说略”一文署名为“爱光子”。)在另一场合使用同一笔名时,他自称“怀原”,这是他早期用过的笔名。见《教会新报》1:22b(1868年10月10日),1:136(1869年4月10日)。

<48>《教会新报》1:166b(1869年5月22日),2:50(1869年11月6日)。

<49>《教会新报》2:60a-b(1869年11月20日)。

(原文见Adrian A. Bennett and Kwang-Ching Liu, “Christianity in the Chinese Idiom: Young J. Allen and the Early Chiao-hui hsin-pao, 1868-1870,” in The Missionary Enterprise in China and America, edited by John K. Fairbank [Cambridge: Harvard University Press, 1974],159-179。)

若有媒体或自媒体考虑转载《世代》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后再通过微信(kosmos II)或电子邮件(kosmoseditor@gmail.com)联系。

《世代》第20期的主题是“时代变局中的基督徒知识人·晚清”,却也有并非可以简单分门别类的文字。如《世代》文章体例及第1期卷首语所写,《世代》涉及生活各方面,鼓励不同领域的研究和创作。《世代》不一定完全认同所分享作品的全部方面。

《世代》各期,详见:

微信(kosmos II);网站(www.kosmoschina.org)